BlackviewがOSCALブランドのタブレット「OSCAL Pad 90 Pro」を発表しました。SoCにUNISOC T606を搭載するエントリークラスの製品で、従来モデル「OSCAL Pad 90」の機能改善版(あるいは上位モデル)です。筐体はPad 90と共通と思われますが、ディスプレイ解像度とストレージ容量が上がり、より魅力的になりました。

1. スペック表

| 項目 | 仕様 |

|---|---|

| OS | DokeOS_P 4.2 (Android 15) |

| SoC | UNISOC T615 |

| RAM | 8GB(拡張機能により最大24GB) |

| ストレージ | 256GB |

| ディスプレイ | 11インチIPS(1,920 × 1,200) |

| バンド | FDD: B1/3/7/8/20/19/28A/28B TDD: B40/41 |

| 無線通信 | Wi-Fi 5、Bluetooth5.0 |

| ポート類 | USB Type-C 、microSDカードリーダー 3.5 mmオーディオジャック |

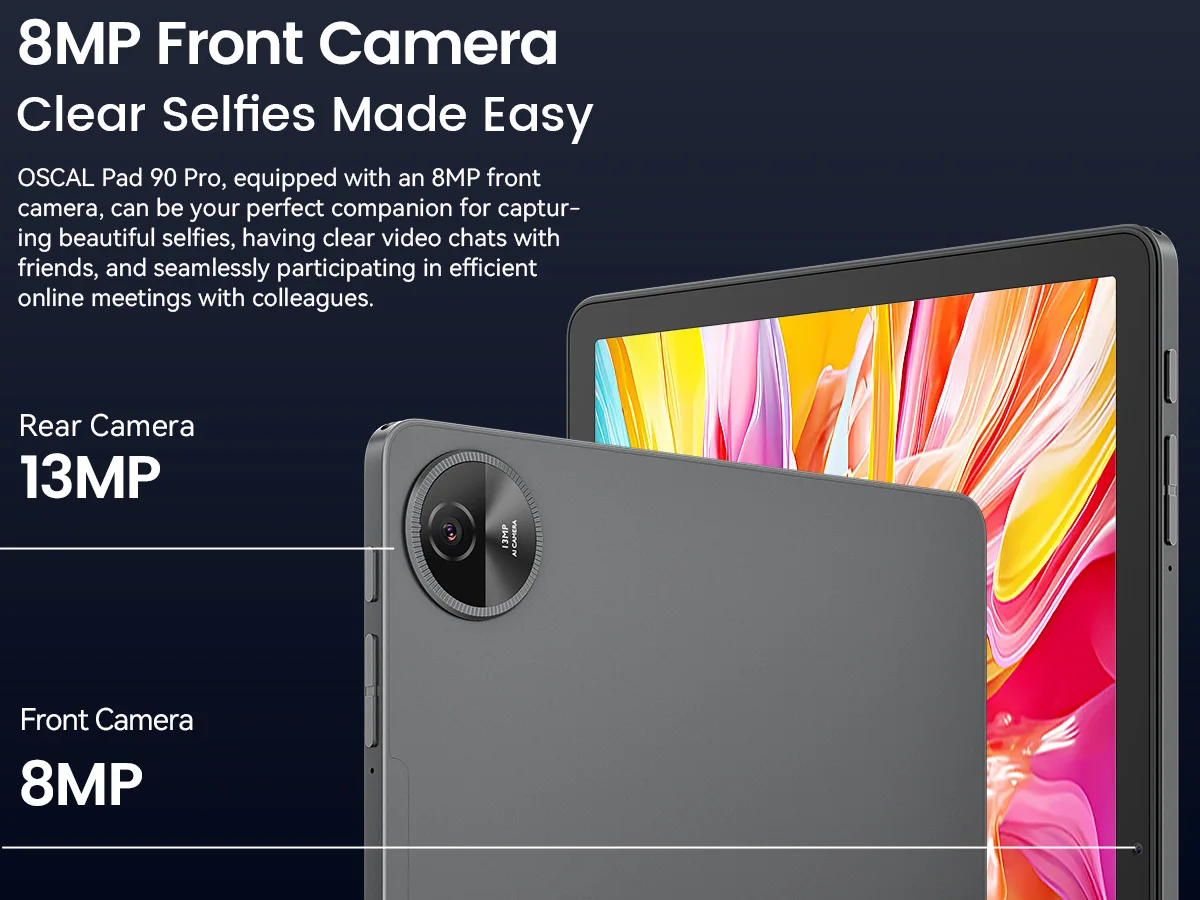

| カメラ | 前面:8MP/背面:13MP |

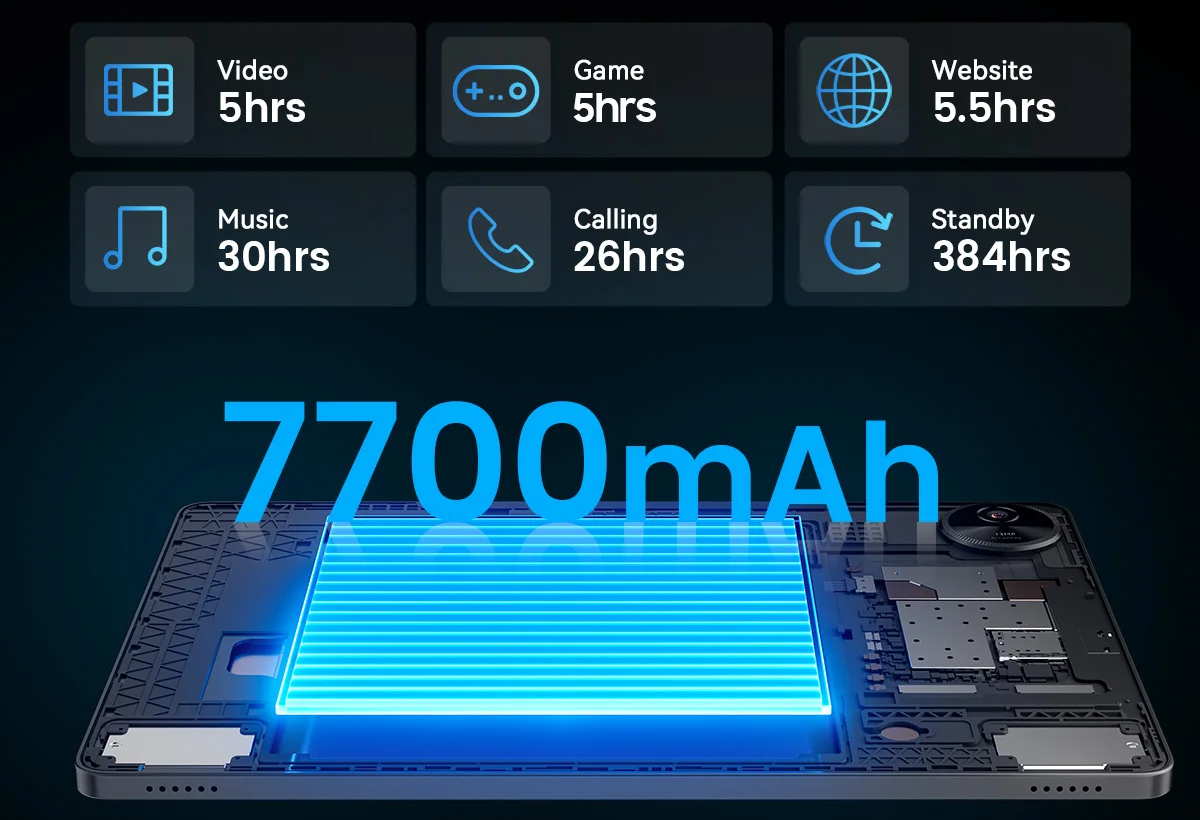

| バッテリー | 7,700 mAh |

| サイズ | 258.1×169.6×8.0 mm |

| 重量 | 534 g |

2. OS/SoC/RAM/ストレージ

OSはAndroid 15ベースの独自UI、Doke OS_P 4.2です。PCモードをはじめ、様々な独自機能を搭載しています。つい先日ウインタブでBlackview MEGA 3(Doke OS_P4.1搭載)というタブレットをレビューしていますので、Doke OS_Pについて詳しくはMEGA 3のレビュー記事を参照してください。

Blackview MEGA 3 レビュー - 高精細12インチ&PCモード搭載!3万円強で買える実力派タブレット。ケースとペンも付属!

SoCはUNISOC T615です。低価格帯の中国タブに搭載例が多いUNISOC T606の改善版で、ウインタブのレビュー経験上はT606と大差ない性能です。Blackview公称のAntutuスコアは319,331点ですが、ウインタブとしては「これはウソ」とまでは言えないものの、同じSoCを搭載するTabwee T90のレビューで約24万点のスコアであったことから、「30万点は無理だろう」と思います。

RAMは8GBで拡張機能により最大24GBとして使え、ストレージは従来モデルOSCAL Pad 90の128GBから倍増され256GBです。また、microSDカードリーダーも装備しています。

3. ディスプレイ

OSCAL Pad 90の1,280 × 800から解像度が上がり、1,920 × 1,200となりました。これ、ウインタブとしては「うれしい改善点です」です。Pad 90/90 Proは11インチサイズなので、1,920×1,200になったことにより快適性(画面のキレイさ)が格段に上がると思います。

また、WidevineもL1でNetflixでもHD以上の画質で視聴できるとのこと。

4. 筐体

筐体色はCosmic GreyとArctic Blueの2色。低価格帯タブレットとして特に特徴のあるデザインではなく、筐体サイズもPad 90と変わらないので、おそらく同一筐体と思われます。

筐体重量は534 gと、11インチタブレットとしてはまずまずの軽さ(特筆するような軽さではありませんけどね)、厚さ8 mmというのは薄いというよりはむしろ「普通」です。

カメラは前面8MP、背面13MPです。

バッテリー容量は7,700 mAh。この容量も「標準的」と言え、特に大容量というわけではありません。

5. 価格など

OSCAL Pad 90 ProはAliExpress内のBlackview Official Storeに製品ページがあり、7月21日現在の価格は158.98ドル(24,060円)です。また、キーボードがセットされるモデルもあり、こちらは178.25ドル(26,976円)です(いずれも製品ページにあるクーポンを使用した価格)。

この記事執筆時点で情報はありませんが、おそらく近日中に発売記念セールが開催されるものと思います。ディスプレイ解像度とストレージ容量が上がったのは歓迎できますが、(Amazonや楽天などでなく)あえて海外通販であるAliExpressで購入する価格として24,000円は少々高いと感じます。日本のAmazonや楽天で購入できる他社製品の価格を考慮すれば2万円弱くらいが妥当でしょう。

6. 関連リンク

2014年にサイトを開設して以来、ノートPC、ミニPC、タブレットなどの実機レビューを中心に、これまでに1,500本以上のレビュー記事を執筆。企業ではエンドユーザーコンピューティングによる業務改善に長年取り組んできた経験を持ち、ユーザー視点からの製品評価に強みがあります。その経験を活かし、「スペックに振り回されない、実用的な製品選び」を提案しています。専門用語をなるべく使わず、「PCに詳しくない人にもわかりやすい記事」を目指しています。

▶ サイト紹介・ウインタブについて

コメント