Blackviewのスマートフォン「BL7000」の実機レビューです。Blackviewは最近ではタブレットや薄型スマートフォン、さらにはスマートウォッチやミニPCなど、取り扱い製品ジャンルを広げていますが、今回のレビュー品は(こう書くと叱られるかも…)「Blackviewの本流」タフネススマホです。

Blackviewのスマートフォン「BL7000」の実機レビューです。Blackviewは最近ではタブレットや薄型スマートフォン、さらにはスマートウォッチやミニPCなど、取り扱い製品ジャンルを広げていますが、今回のレビュー品は(こう書くと叱られるかも…)「Blackviewの本流」タフネススマホです。

モバイル5G通信に対応しつつも手頃な価格で購入できる、とても魅力的な製品です。

なお、このレビュー記事はメーカーからレビュー機のサンプル提供を受け、実施しています。

・リーズナブルな価格で5G対応SoCを搭載

・本格的なタフネススマホながら薄型の筐体

・発色品質が高くリフレッシュレート120HzのFHD+ディスプレイ

・スピーカー配置がよく、横持ち時にステレオ再生で臨場感あり

・あると便利、暗闇でも鮮明な撮影ができるナイトビジョンカメラ

ここはイマイチ

・50MPカメラ搭載も、画質はいまひとつ

・タフネススマホの割に小さめのバッテリーは賛否あるかも

販売サイトはこちらです

Blackview BL7000:Blackview Official Store(AliExpress)

1.製品概要

スペック表

| Blackview BL7000 | |

| OS | Doke OS 4.1 (Android 15ベース) |

| SoC | MediaTek Dimensity 6300 |

| RAM | 8GB(拡張機能により最大24GB) |

| ストレージ | 256GB |

| ディスプレイ | 6.78インチ(2,460 × 1,080)120Hz |

| バンド | 5G:n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78/79 FDD-LTE:B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17 B18/19/20/25/26/28A/28B/30/66 TDD-LTE: B34/38/39/40/41 |

| SIM | nanoSIM x 2(SIM2はmicroSDと排他) |

| ネットワーク | 802.11a/b/g/n/ac、Bluetooth5.2 |

| 入出力 | USB Type-C、microSDカードリーダー |

| カメラ | イン32MP/アウト50MP+20MP |

| バッテリー | 7,500 mAh |

| サイズ | 182.2 × 86 × 14.5 mm |

| 重量 | 357 g |

コメント

BL7000は5G対応のタフネススマホながら200ドルを切る価格で購入できるのが大きな魅力です。具体的には…

・Android 15ベースの独自UI、Doke OS 4.1

・6.78インチでFHD+(2,460 × 1,080)解像度、リフレッシュレート120Hzのディスプレイ

・イン32MP、アウト50MP(メイン)+ 20MP(ナイトビジョン)というカメラ構成

・タフネススマホとしては薄型(14.5 mm)で比較的軽量(357 g)

これらの点がこの価格帯で実現できている、というのが素晴らしいと感じられます。

2.外観と使用感

箱を開けたところです。Blackviewのタフネスガジェットは箱を開ける瞬間がワクワクします。以前あった「学研の科学」の付録を開ける瞬間に似ています。

箱を開けたところです。Blackviewのタフネスガジェットは箱を開ける瞬間がワクワクします。以前あった「学研の科学」の付録を開ける瞬間に似ています。

同梱物です。左端がストラップ、PUレザー製です。その右にあるギターのピックのようなものはSIM/microSDスロットの開閉工具で、一般的なスマホのSIMイジェクトピンと同じ役割をします(後ほど使い方を説明します)。その下に取扱説明書(多言語で書かれており、日本語もあります)。

同梱物です。左端がストラップ、PUレザー製です。その右にあるギターのピックのようなものはSIM/microSDスロットの開閉工具で、一般的なスマホのSIMイジェクトピンと同じ役割をします(後ほど使い方を説明します)。その下に取扱説明書(多言語で書かれており、日本語もあります)。

本体の右にあるのがACアダプターで出力は最大45W、レビュー品に関してはEUプラグ(そのままでは日本で使えません)でしたが、読者がこの製品を購入する場合は日本のコンセントに合う形状のものが付属するか、もしくは変換アダプターが付属するはずです。右下がUSBケーブル(USB Type-C - USB Type-C)です。

前面です。パンチホールノッチになっていますが、タフネススマホなのでベゼル幅は太いです。こうなるとパンチホールにする意味は薄いですよね。

前面です。パンチホールノッチになっていますが、タフネススマホなのでベゼル幅は太いです。こうなるとパンチホールにする意味は薄いですよね。

ディスプレイの発色品質は非常に高く評価できます。手持ちのPCディスプレイ(100%sRGBのもの)と比較しても全く遜色はなく、「むしろBL7000のほうがキレイ」でした。また、タフネススマホの場合、比較的上位クラスの製品でもディスプレイ解像度がHD+にとどまっているものが見受けられますが、BL7000はしっかりFHD+解像度を確保し、リフレッシュレートも120Hzありますので、アウトドアシーン以外でも満足できる品質です。

背面です。タフネススマホとしてはそれほどゴツくはないですね。チェック状の模様が入っており、カメラバンプ部分にデザインアクセントがあります。

背面です。タフネススマホとしてはそれほどゴツくはないですね。チェック状の模様が入っており、カメラバンプ部分にデザインアクセントがあります。

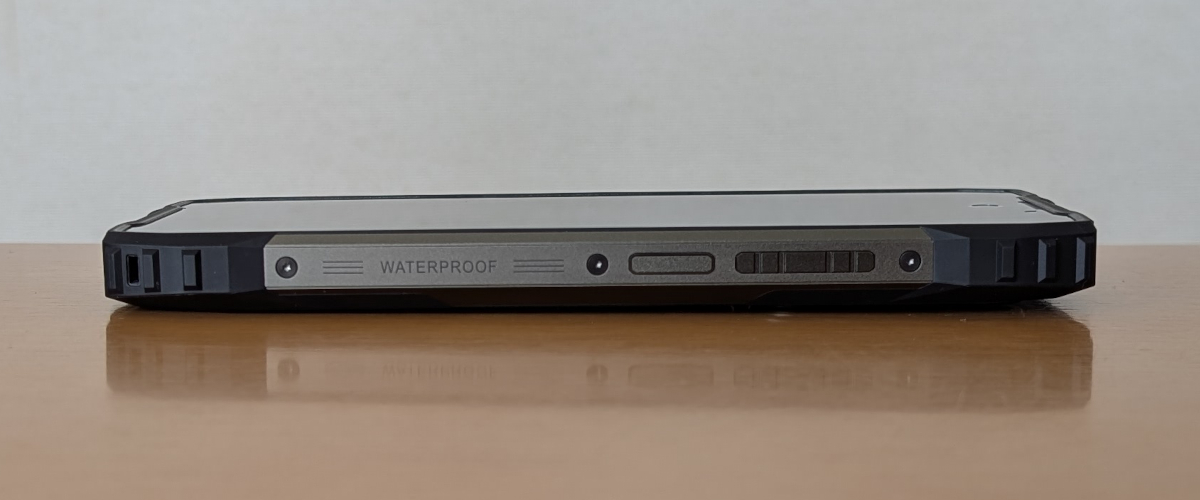

上側面です。中央にスピーカーがあります。

上側面です。中央にスピーカーがあります。

下側面です。右側にスピーカーがあり、中央のポート類はパッキンで覆われています。BL7000は横向きで持つ際にスピーカが両サイドにありますので、動画視聴や音楽鑑賞では自然で臨場感のある音が楽しめます。

下側面です。右側にスピーカーがあり、中央のポート類はパッキンで覆われています。BL7000は横向きで持つ際にスピーカが両サイドにありますので、動画視聴や音楽鑑賞では自然で臨場感のある音が楽しめます。

音質のほうは「満点」とは言えず、低音はさすがに薄っぺらく感じられるものの、製品価格やタフネススマホであるという点を考慮すると十分合格点を挙げられます。というか、横向きで動画を観る際に片側からしか音が出ない構造だと満足感がダダ下がりしますよね。

パッキンを外すとUSB Type-Cポートとイヤホンジャックがあります。イヤホンジャックが省略されていないのはありがたいところです。

パッキンを外すとUSB Type-Cポートとイヤホンジャックがあります。イヤホンジャックが省略されていないのはありがたいところです。

右側面です。中央に電源ボタンがあり、指紋センサーも兼ねています。その右側に音量ボタン。音量ボタンは手袋をしていても操作しやすくなるような配慮からか、凹凸があります。

右側面です。中央に電源ボタンがあり、指紋センサーも兼ねています。その右側に音量ボタン。音量ボタンは手袋をしていても操作しやすくなるような配慮からか、凹凸があります。

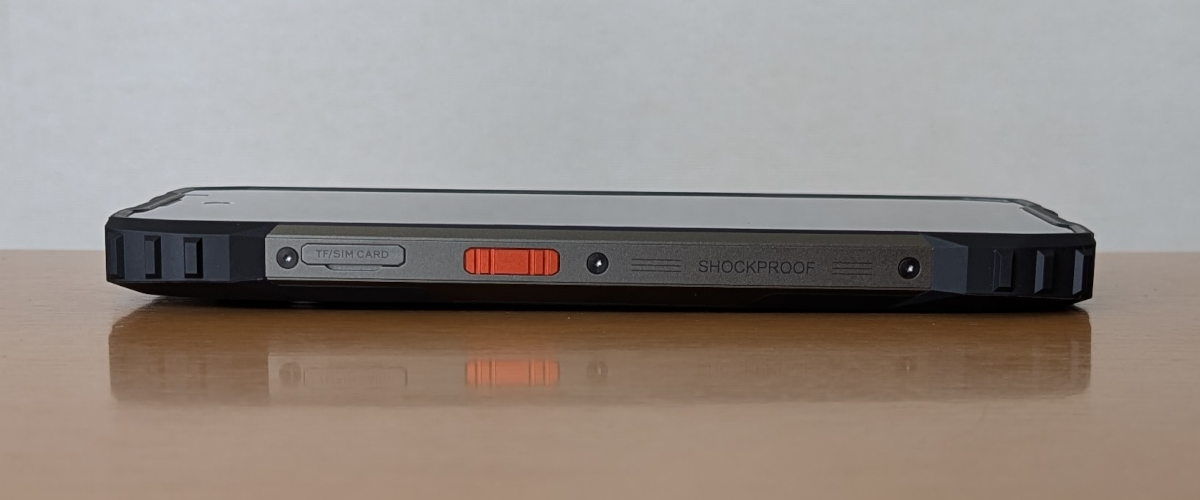

左側面です。中央にあるオレンジ色のボタンは「スマートキー」といい、ユーザーが任意の操作を割り当てることが出来ます(このあと詳しく説明します)。その左にSIM/microSDスロットがあります。

左側面です。中央にあるオレンジ色のボタンは「スマートキー」といい、ユーザーが任意の操作を割り当てることが出来ます(このあと詳しく説明します)。その左にSIM/microSDスロットがあります。

同梱物のところにあったギターのピックのようなものをSIMスロットに引っ掛けてトレイを引き出します。溝が切ってあるので簡単に引っ掛けることが出来ますし、引き出すのにも特に力はいりません。

同梱物のところにあったギターのピックのようなものをSIMスロットに引っ掛けてトレイを引き出します。溝が切ってあるので簡単に引っ掛けることが出来ますし、引き出すのにも特に力はいりません。

SIMトレイはよくある「nanoSIM+nanoSIM」もしくは「nanoSIM+microSD」に対応します。

SIMトレイはよくある「nanoSIM+nanoSIM」もしくは「nanoSIM+microSD」に対応します。

ストラップをつけてみました。アウトドアや工事現場などでの実用性は十分だと思いますが、昔のガラケー時代のように「ファッションで取り付ける」という感じではないですね。私はレビュー期間中、このストラップは使いませんでした。

ストラップをつけてみました。アウトドアや工事現場などでの実用性は十分だと思いますが、昔のガラケー時代のように「ファッションで取り付ける」という感じではないですね。私はレビュー期間中、このストラップは使いませんでした。

あらためて全体像を確認しておきましょう。トップ画像を再掲します。「超薄型」とも「軽い」とも言えません。しかし、ウインタブがこれまでにレビューしてきたタフネススマホの中では「普通のスマホ」に近いサイズ感であるとは言えます。

あらためて全体像を確認しておきましょう。トップ画像を再掲します。「超薄型」とも「軽い」とも言えません。しかし、ウインタブがこれまでにレビューしてきたタフネススマホの中では「普通のスマホ」に近いサイズ感であるとは言えます。

3.システム

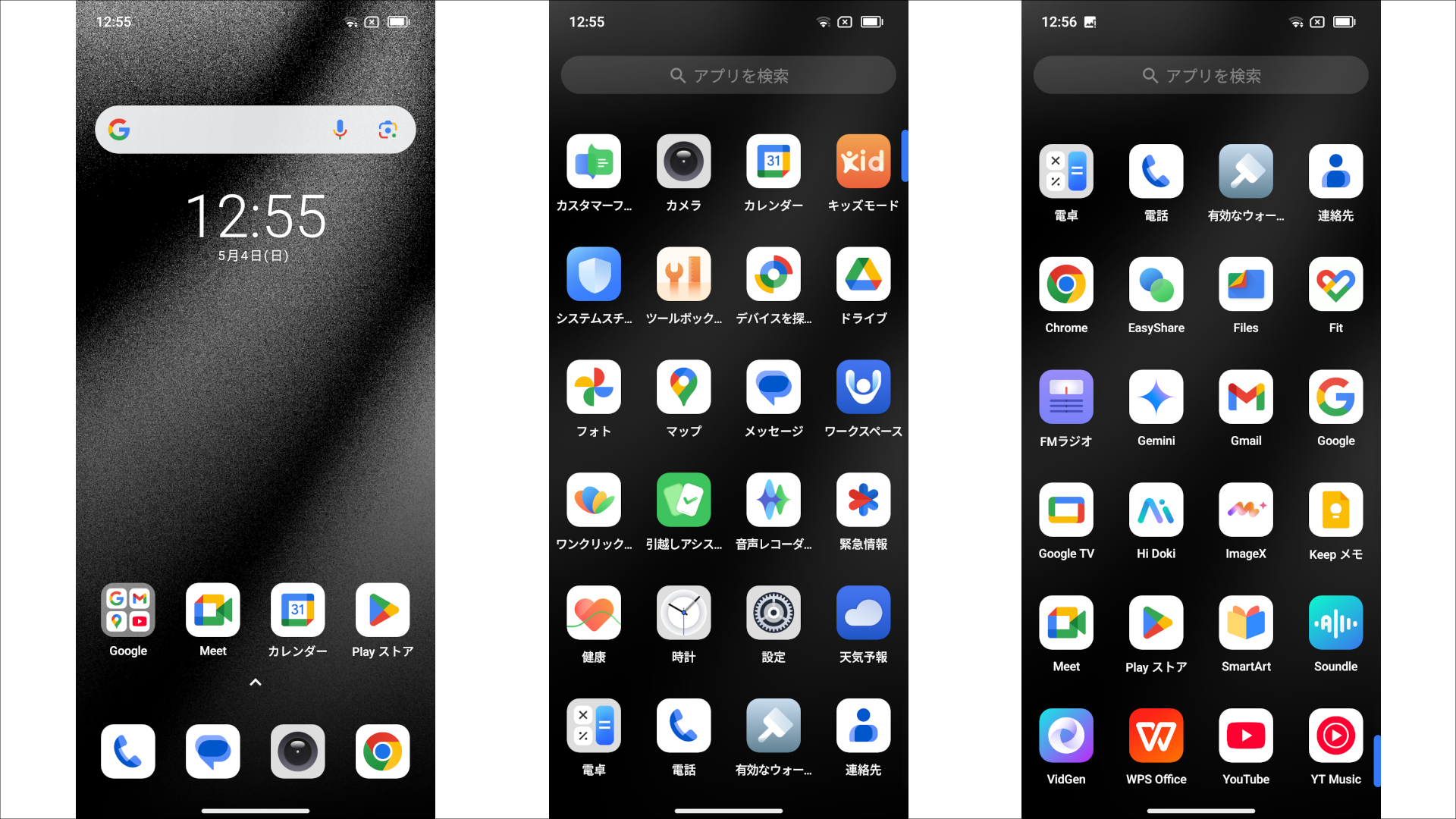

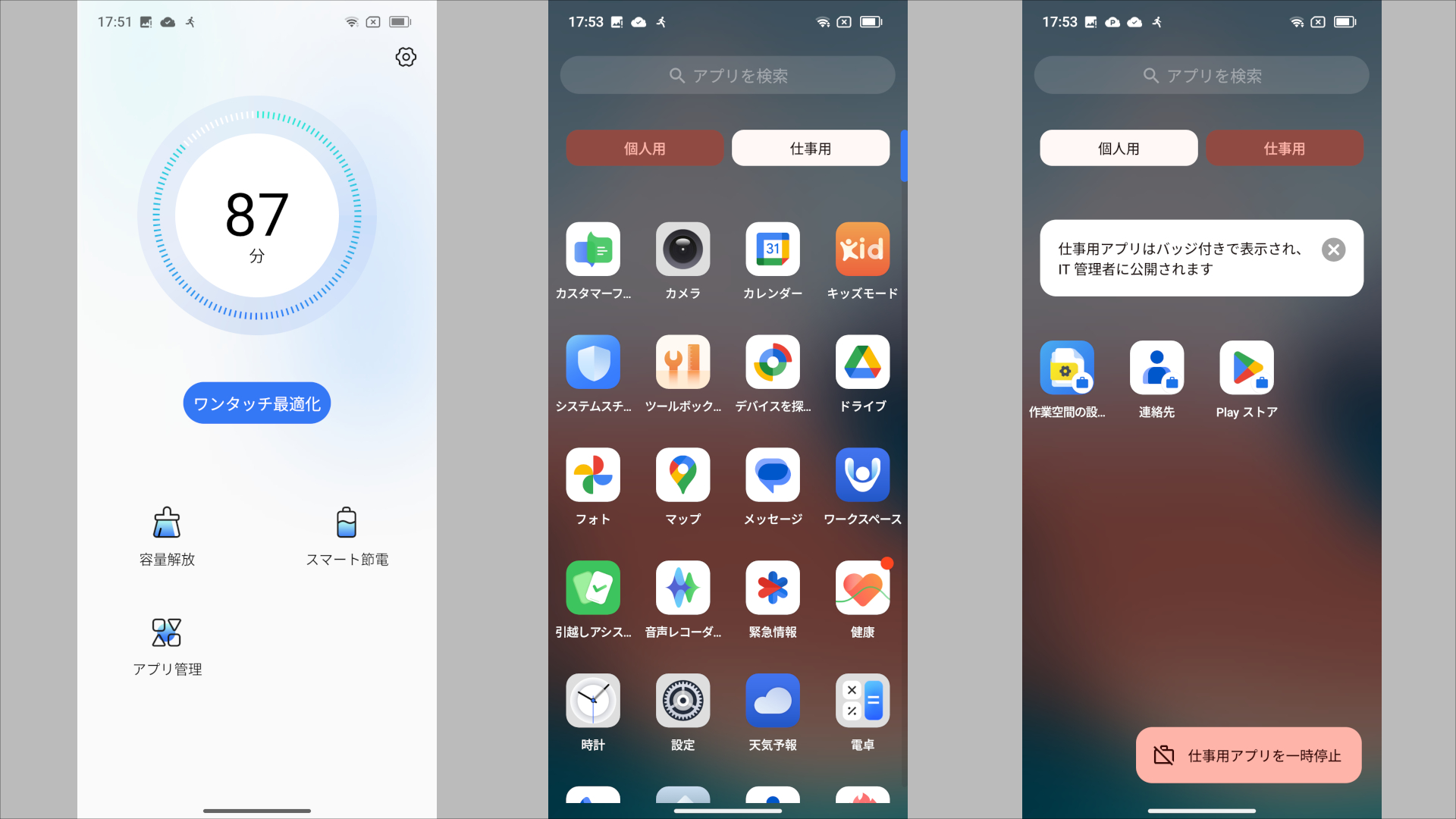

ホーム画面とアプリ一覧画面です。BL7000は独自UIのDoke OS 4.1を搭載していますが、いくつかの独自アプリもプリインストールされてます。

システムスチュワード(左端)ではストレージ容量の解放やバッテリーモード、アプリ管理などができます。また、ワークスペース(中、右端)はBL7000の中に仕事用のプロファイルを作り、アプリ管理をメインプロファイルとは別々に行います。例えばゲームアプリのアカウントをメインプロファイルと仕事用プロファイルで別々に持てるので、1台の端末でサブアカウント運用ができる、ということになります。

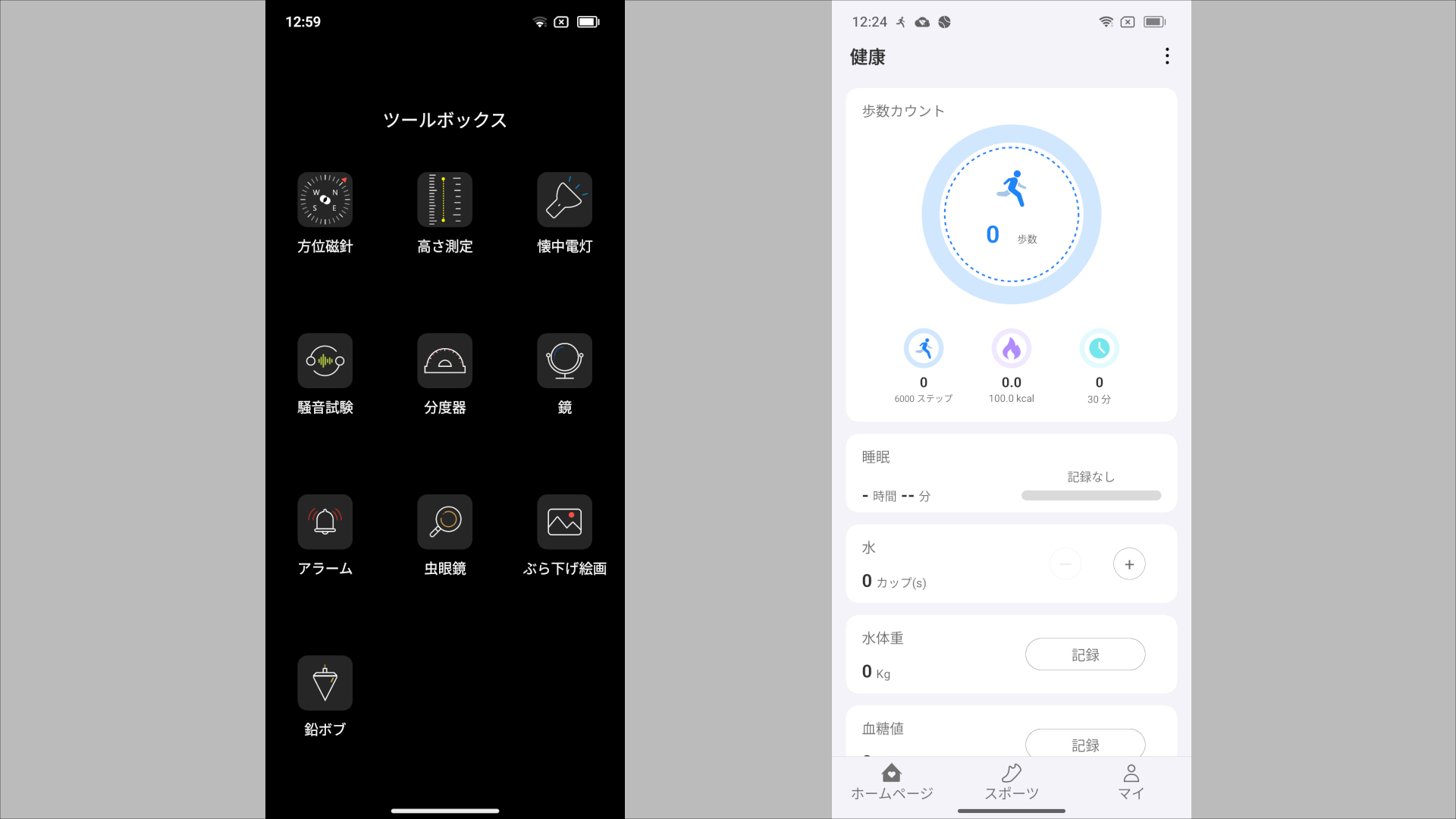

画像左が「ツールボックス」という、Blackviewのタフネススマホにプリインストールされているアプリで、方位磁針や懐中電灯、虫眼鏡などアウトドアで便利に使える機能が多数入っています。画像右が「健康」アプリで、スマートウォッチ用のアプリに似ています。ただし、BL7000は心拍数センサーなどは搭載していないため、主に「歩行(走行)距離」に関連した項目を管理できるのみです。

AI系のアプリも多数インストールされています。Google Gemini、Hi Doki(DeepSeek)、ImageX、Soundle、VidGenです。ただ、Gemini以外は「有料」です。無料トライアルができるので必要があれば試してみるといいでしょう。私自身もChatGPTの有料プランを使っていて、このご時勢、AIツールに何らかの課金をしてもいいんじゃないかな、とは思いますが、この手のアプリやWebサービスはたくさん出回っていますので、よく考えて決めるのがいいと思います。

「スマートウィンドウ」です。画面右端からスワイプすると、画像左のように小さなウインドウが現れます。ここに任意のアプリアイコンを登録することもできますし、画像左にあるように天気予報やコンパスなどを表示することもできます。

「スマートウィンドウ」です。画面右端からスワイプすると、画像左のように小さなウインドウが現れます。ここに任意のアプリアイコンを登録することもできますし、画像左にあるように天気予報やコンパスなどを表示することもできます。

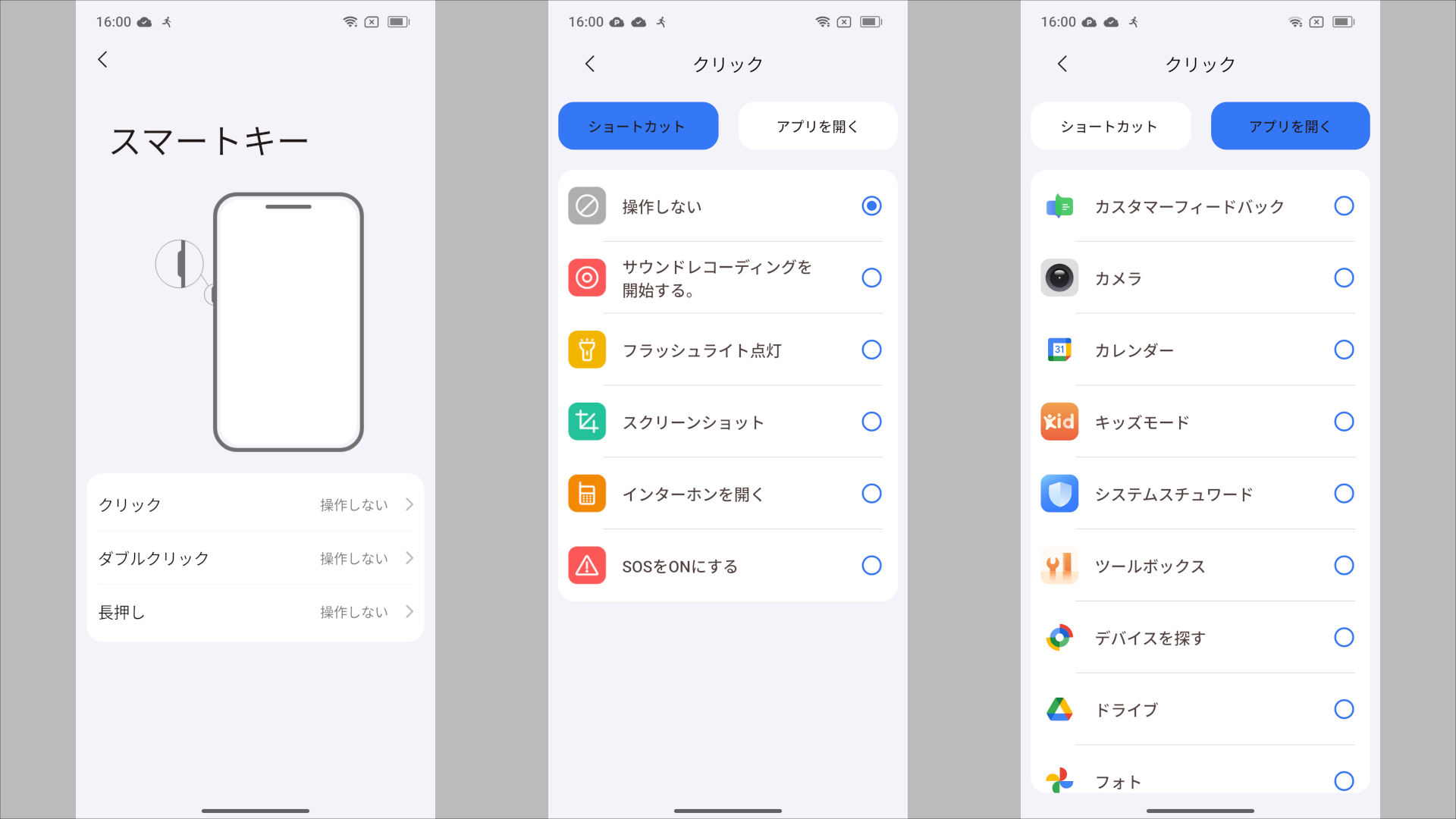

左側面にあるオレンジのボタン「スマートキー」は短押し、長押し、ダブルクリックについて特定の操作を割り当てたり、アプリの起動ができます。デフォルトでは何も操作が割り当てられていないので、なにか登録しておくほうがいいかも。

左側面にあるオレンジのボタン「スマートキー」は短押し、長押し、ダブルクリックについて特定の操作を割り当てたり、アプリの起動ができます。デフォルトでは何も操作が割り当てられていないので、なにか登録しておくほうがいいかも。

ディスプレイまわりの設定です。「色温度と画面最適化(左端)」という項目がありますが、発色を「暖色系・寒色系」にできる機能はともかく、「通常」と「鮮明」については試してみてもほとんど画質は変わりませんでした。ただ、BL7000のディスプレイは非常に発色品質が高いです。上でも書きましたが、手持ちのPCディスプレイと比較しても全く遜色がないどころか、むしろ上でした。

リフレッシュレート(画像中央)は120Hz、90Hz、60Hzの3種類を設定でき、「システムにお任せ」のスマートモードも選べます。バッテリー持ちを優先したい時には60Hzにするとして、それ以外はスマートモードで問題ないと思います。

あと、タフネススマホなので「グローブモード(右端)」もついています。ちょっと時期外れですが、冬のアウトドアレジャーでは便利に使えるでしょう。

4.カメラ

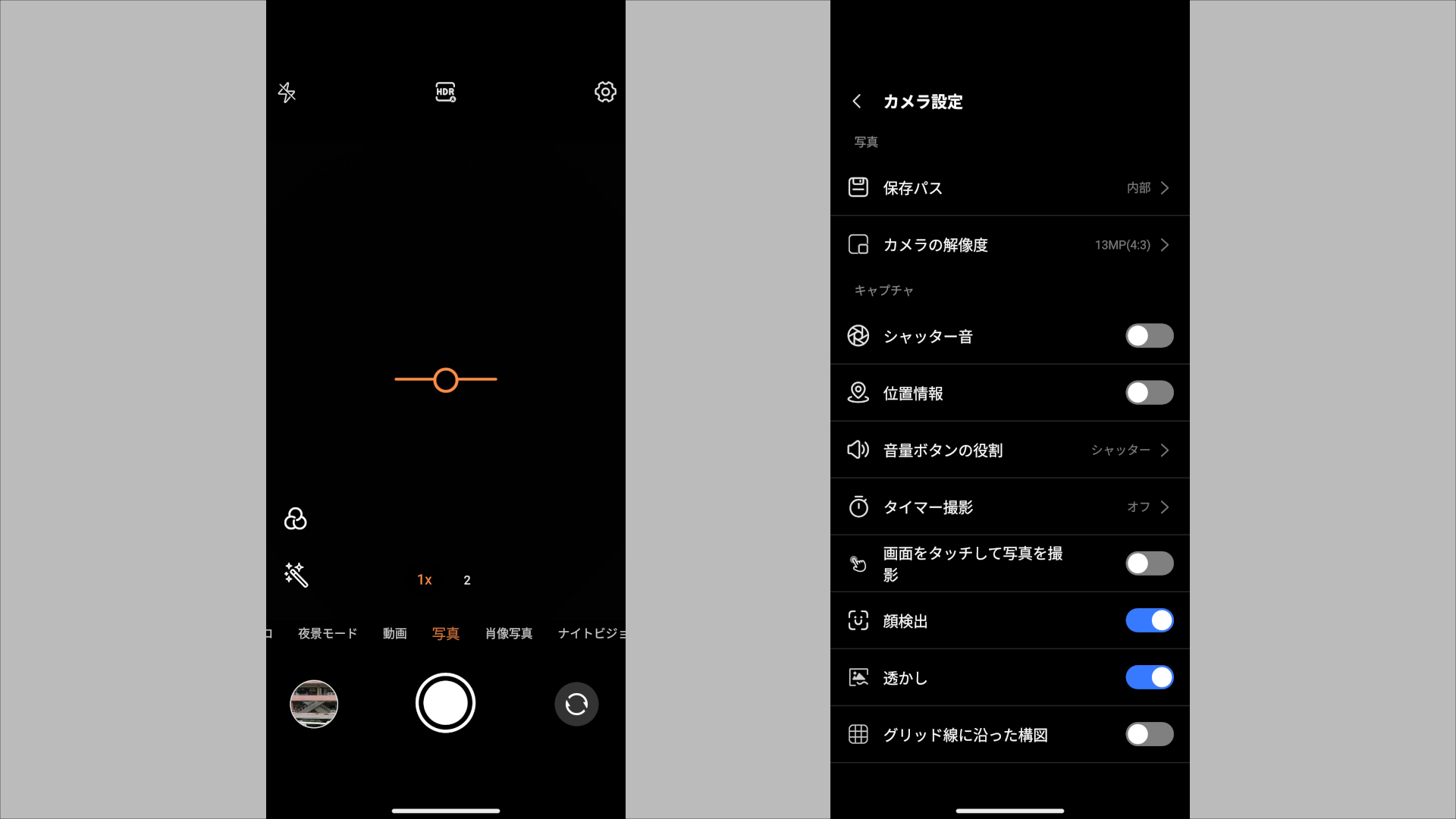

カメラアプリは日本語化されています。また、露出やホワイトバランスをマニュアルで設定できるプロモードや夜景モード、そしてナイトビジョンカメラもついています。アウトカメラの画像サイズは50MP(4:3)、13MP(4:3)、9MP(16:9)、9MP(1:1)、7MP(全画面=約20:9)が選べ、ズームは最大8倍までです。他のスマホカメラと同様に50MPモードではズームは効きません。

アプリの機能は「一通り」揃っていますが、「手ブレ防止」機能がありません。よって特に動画撮影の際には「ちょっと困る」と思います。

画質は中国スマホとしては悪くないと思いますが、手持ちのスマホ(Pixel 8)と比較すると発色が良くありません。具体的には「ホワイトバランスを調整しないと黄みが強く感じられる」のと「特に近距離から花などを撮影する際に発色がきつすぎる」と感じました。以下に作成をいくつか掲載します。すべて13MPで撮影しています。

この写真はホワイトバランスを調整し、黄みを抑えています。私としては悪くない画質と感じました。

この写真はホワイトバランスを調整し、黄みを抑えています。私としては悪くない画質と感じました。

2倍ズーム

8倍ズーム

2倍ズームと8倍ズームの写真。いずれもホワイトバランスの調整はしていません。2倍くらいまでなら写真として実用的かと思いますが、8倍ズームの画質はさすがにひどく「望遠鏡代わり」という感じですね。

花を撮影すると、キレイではあるのですが、色味が少々キツすぎると感じられました。

花を撮影すると、キレイではあるのですが、色味が少々キツすぎると感じられました。

歌舞伎町で食べた二郎系ラーメンです。ヤサイ少なめ、アブラ・ニンニクマシです。オートモードで撮影しました。やはり少し黄みが強いと感じられます。

歌舞伎町で食べた二郎系ラーメンです。ヤサイ少なめ、アブラ・ニンニクマシです。オートモードで撮影しました。やはり少し黄みが強いと感じられます。

ナイトビジョンカメラも試してみました。上の画像は街灯があって「必ずしも暗くて何も見えない」という感じではありませんでしたが、それでも遠くまで鮮明に見えますし、写真としても味があると感じられました。

ナイトビジョンカメラも試してみました。上の画像は街灯があって「必ずしも暗くて何も見えない」という感じではありませんでしたが、それでも遠くまで鮮明に見えますし、写真としても味があると感じられました。

下の画像は「真っ暗とまでは言えないが、まあ何も見えない」くらいのところで撮影しています。これだと、暗い夜道で落とし物を探すくらいのことはできそうですね。キャンプ場などでは懐中電灯的にも使えると思います。

5.性能テスト

Antutuベンチマークスコアは426,973点でした。3回ほど測定しましたが、すべて似通った結果になり、その中で最も高かったものを掲載しています。

Antutuベンチマークスコアは426,973点でした。3回ほど測定しましたが、すべて似通った結果になり、その中で最も高かったものを掲載しています。

モバイル5G通信に対応する「Dimensity」ですが、性能はそこまで高くはなく、中国スマホやタブレットで搭載例の多いHelio G99よりも若干マシ、というくらいです。カジュアルにゲームをするぶんには悪くないと思いますが、「もっぱらゲーム」という人には物足りないでしょうね。ただ、タフネススマホという製品特性を考慮すれば十分な性能だと思います。

6.レビューまとめ

Blackview BL7000はAliExpress内のBlackview Official Storeに製品ページがあり、5月12日午後4時(日本時間)から発売記念セールが開催されます。セール価格は179.99ドル(26,739円)です。

まず、「モバイル5G通信に対応するタフネススマートフォン」が2万円台の半ばで購入できるというのは、かなり割安感があります。また、バッテリー容量が7,500 mAhとタフネススマホとしては控えめなぶん、筐体が比較的薄く軽量で、街なかでの利用にもそれほど違和感がありません。

実機を使ってみて特に良かったのは、「発色の良いディスプレイ」「横向きでステレオになるスピーカー配置」「手に収まりやすいサイズ感」の3点です。IP68/IP69Kの防水・防塵、MIL規格の堅牢性については検証していませんが、「Blackviewのタフネスガジェット」なので、心配はいらないと思います。

実際のところ、タフネススマホをメイン機として使うには、ややクセが強いと感じる人も多いと思います。だからといって低性能な端末をアウトドア用に持ち歩くのも気が引けますよね。その点、このBL7000は「実用性」と「耐久性」のバランスが良く、価格も手頃です。アウトドアや作業現場などで使うサブ機としては、非常に現実的かつ魅力的な選択肢だと思います。

7.関連リンク

Blackview BL7000:Blackview Official Store(AliExpress)

2014年にサイトを開設して以来、ノートPC、ミニPC、タブレットなどの実機レビューを中心に、これまでに1,500本以上のレビュー記事を執筆。企業ではエンドユーザーコンピューティングによる業務改善に長年取り組んできた経験を持ち、ユーザー視点からの製品評価に強みがあります。その経験を活かし、「スペックに振り回されない、実用的な製品選び」を提案しています。専門用語をなるべく使わず、「PCに詳しくない人にもわかりやすい記事」を目指しています。

▶ サイト紹介・ウインタブについて

コメント