こんにちは、natsukiです。Amazon等の通販では、1,000円台くらいの非常な安価で、「Anycast」「EZcast」「MiraScreen」などの名称の、Miracastという通信規格を使った無線映像レシーバーが販売されています。これらの製品は、原則として、現行のあらゆるWindowsとAndroidのパソコン、スマホ、タブレットで使えます(Apple製品の場合については、後述します)。その一方で、同じ名称の同等品か微妙に違うのか分からない製品が大量にあり、実際のところ、相当な数の模造品が氾濫しており、正規品との判別はほとんど不可能な状態です。が、私はこれら製品をもう6、7年くらい継続的に使っているんですね。結論を言えば、「ワイヤレスで画像と音声を伝達する」ことはできるのですが、その品質はお値段なりで、限定した状況では大活躍するものの、オールマイティには使えないといったところです。いったい、こういう格安Miracast対応レシーバーは、どのくらいの性能で、どういう用途に向くのか、利用経験からレポートします。

1.無線映像通信の方法

前提として、ワイヤレス(無線)で映像・音声通信を行うには、複数の方法があります。以下、一般的な選択肢と、誤解されやすい用語を並べておきます。なお、有線についてはここでは触れません。

なお、私は、個人的に有線・無線を問わず、様々な方法で映像・音声を出力することに試行錯誤していまして、かつていくつか記事にもしました。興味のある方はご覧ください。

Miracast

今回とりあげる製品で使われている規格です。現行のWindowsとAndroid機器には、原則として標準搭載されています。少なくともここ数年の現行機種であれば、OSがWindowsかAndroidである限り、基本的にあらゆるパソコン、スマホ、タブレットで利用可能という、圧倒的な汎用性が強みです。スマホなどで、「キャスト」などの名称となっている機能の規格は、原則としてこの規格を使っています。そして「Anycast」「EZcast」「MiraScreen」などの名称で、Amazonで安価に販売されているレシーバーは、この規格の受信機です。非常に種類が多く形状もまちまちながら、特にタイトル画像のような、下記のChromecastを模したものと思われる「前方後円墳型」と「円形」の形状が多くみられます。

Androidの場合、多くのタブレットやスマホは、そもそも有線での映像出力機能を備えていないため、外部への映像出力を行いたければ、基本的にはMiracastを使うか、Wi-Fi経由で映像出力を行う特殊なアプリを使うかのどちらかとなります。(データ転送のみのUSBから映像出力を行う、特殊なアダプターもあります)

AirPlay

Apple製品における、Miracastのようなものです。厳密に言えば、Miracastが規格なのに対して、AirPlayは機能と言えるでしょう。今回は省略します。なお、本体側がAirPlayに対応しているiPadなどを、AnycastなどのMiracast対応レシーバーに接続しようとするとどうなるか?というのは後で触れます。

Chromecast(Google TV Streamer)

まず大前提として、旧「Chromecast」、現行の「Google TV Streamer」は、製品の名称(文脈的に機能の名称として使われることもあるが、本来的には製品名)であって、規格ではありません。Googleの販売する家電製品で、「単独でYouTubeやNETFLIX、Amazon Prime Video、Disney+といった動画配信コンテンツの利用が可能」「同一Wi-Fi上にあるパソコンやスマホなどのミラーリングも可能」などといった機能を持ちます。つまり、本来的には、Amazon Fire TV Stickのように、一般のテレビでインターネット配信されている映像コンテンツを見られるようにする製品です。

「cast」という名称からか、またはAnycastやEZcastなどの似た名称の氾濫からか(しかも明らかに誤認を狙った製品まである)、本来はChromecastの機能の一部でしかない、パソコンやスマホの映像をミラーリングする機能のみを指して、Chromecastと称するような誤解が一部にあるようですが、これはまったく違うことは、念のため確認しておきます。

今回は、このChromecast(Google TV Streamer)を使った接続についてはとりあげません。いちおう、「パソコンやスマホなどから別のディスプレイに無線で映像出力を行う」という機能については、一般的なMiracast対応レシーバーが本体とディスプレイの直接接続が可能なのに対して、Chromecastの方は「同一Wi-Fi上に接続されている」という条件が必要になるという点は指摘しておきます。

「Spacedesk」「SuperDisplay」などのアプリ

出力側のディスプレイが、パソコンやタブレットのように単独で動作するOSを積んでいる場合、映像の送受信を行うアプリを使って映像出力を行う方法もあります。代表的なアプリとしては、「Spacedesk」「SuperDisplay」などがあります。

ただし、これらのアプリの利用には「同一Wi-Fi上で本体とディスプレイがつながっていること」「送信側と受信側双方にアプリをインストールする必要があること」という条件があり、例えば、一般的なプロジェクターへの投影などはできません(プロジェクターにAndroidなどが搭載されている場合は除く)。

ワイヤレスHDMI

有線のHDMIを無線化するのが、ワイヤレスHDMIです。構造的には、HDMIのケーブル部分を無線化しているわけなので、大前提として、「有線での映像出力に対応している機器」でなくては利用不可能です。この段階で、大多数のスマホやタブレットには使えません。

また、現在の技術水準では、かなり高価です。最近、価格は下がってきましたが、それでも、Amazonでの最安価な機種で6,000円は越え、多くは8,000円から10,000円以上です。

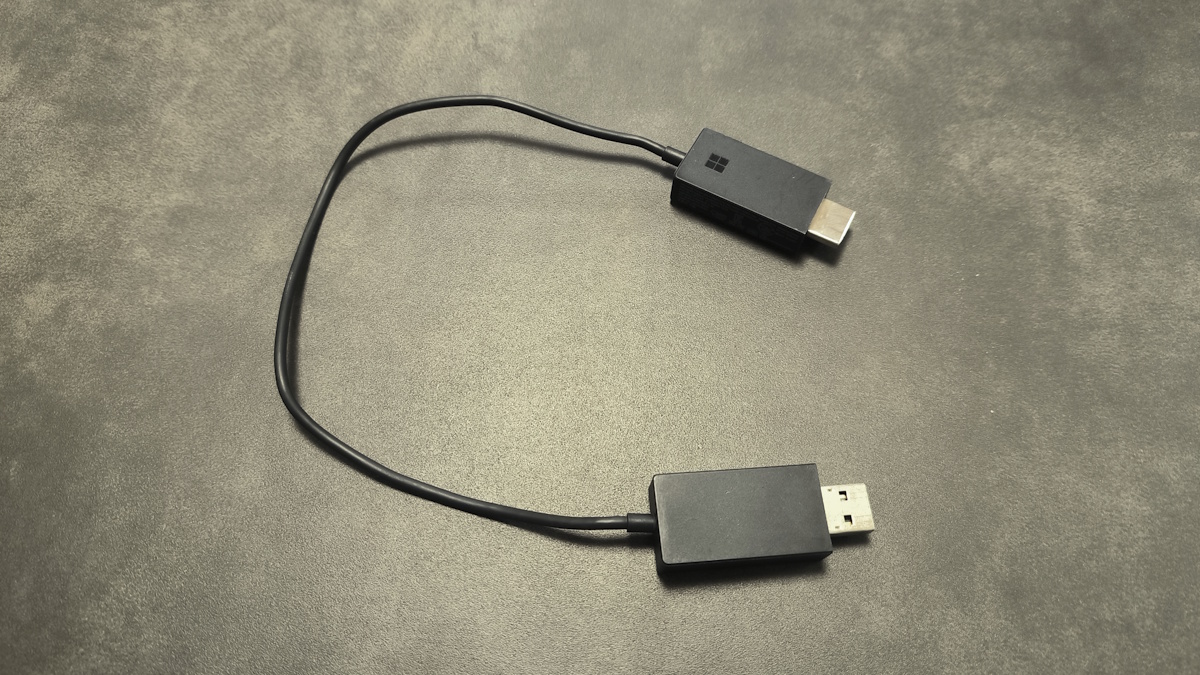

私は、こちらも使っています。ワイヤレスHDMIで便利なのは、一般的な無線映像接続アダプターは、HDMI端子とアダプターへの電源供給のためのUSB端子を別々に持ち、つまりポートを2つ占有するところを、比較的新しいワイヤレスHDMIの中には、映像端子と電源端子をUSB Type-Cにまとめているものがあり、これならば、占有ポートが1つで済むところです。もちろんこの場合、映像を再生する本体、接続するディスプレイ双方のポート形状及び性能と合致しなくてはならず、購入の際には使用する機器に合った吟味が必要です。例えば私は、送信側はUSB Type-C、受信側はHDMIと電源用USB Type-Aという形状のものを利用し、Windowsパソコンからの映像出力にはこのワイヤレスHDMIを使っています。

Miracast対応アダプターに対して、遅延やカクつき、音飛びなどの性能は改善するものの(そりゃ価格が違うんだから当然とも言える)、コスパの悪さと、何より汎用性の面で制限される選択肢です。

ミリ波接続

現在研究が進みつつある、低遅延高品質の夢の無線映像接続が、高周波数を使ったいわゆる「ミリ波」での映像接続です。しかし、高周波数ということはそれだけ干渉に脆弱なため、今のところ、クラウドファンディングなどで実験的な製品を見かけるに止まり、一般への普及はまだ先の話です。

2.私が実際に持っているMiracast対応無線レシーバー

ところでMiracast対応アダプターは、はじめに触れたように、「Anycast」「EZcast」「MiraScreen」などの製品名があるものの、実質的には模造品が膨大に氾濫しており、あまつさえ製品名に本来関係のないChromecastを冠した製品すら横行しています。特に多くみられる、前方後円墳型と円形の形状の製品については、事実上、もはや正規品かどうかを見分けるのはきわめて困難な状態にあります。

私は、手元に実に5つものMiracast対応レシーバーを持っています。うち3つは、前方後円墳型の形状で「Anycast」の製品名がついていますが、正規品かどうかは分かりません。1つは、ノーブランド品で円形のものです。もう1つは、「Microsoft Wireless Display Adapter(2016年、FHD解像度)」で、中古で購入しましたが、さすがに正規品であろうと思われます。それぞれの詳細と使用履歴を並べると、以下の通りです。

・Anycast前方後円墳型(HD解像度):一番初めに購入。有用性が確認できたが、解像度が低いので、引退。

・Anycast前方後円墳型(FHD解像度)×2:数年前に購入。上記機種と見た目は同じながら、解像度が向上し、ヘビーユース。最近、経年劣化(接触不良?)で動作が不安定になったので、同等品を追加購入。新しい方も、システム、性能は特に違いはなし。ちなみに、3つとも、細部の造形や製品名のプリントなどが微妙に違う。

・ノーブランド円形×1(FHD解像度):後述の端子形状の問題解決のために、最近購入。システムと性能は、前方後円墳型と違いなし。電源用USB端子、プロジェクターへのHDMI端子ともにスマートで、ポート接続の汎用性が高い。

・Microsoft Wireless Display Adapter(2016、FHD解像度):慢性品切れ品。数年前に中古で購入。機能的には、新しい方のAnycastとほぼ変わらず。さすがに、高い分、遅延やコマ落ち音飛びは上記製品より明らかに少ない。が、まったく無いわけではない。電源用USB端子が大きく、接続ポートを選ぶので注意。

以下の使用してみての評価は、上記製品を使い比べてきた経験からです。あらためて、この記事の主旨は、Miracast対応レシーバー一般への評価ではなく、「格安」Miracast対応レシーバーへの評価ということをご承知おきください。

3.使用感

接続ポート ― 電源用のUSBポート確保と、ポート周辺形状に注意

Miracastは、たびたび触れているように、WindowsやAndroidなら標準搭載されているので、映像を送信する本体側には、何かを接続する必要はありません。

ディスプレイ側にレシーバーを装着することになるわけですが、このとき重要なのが、レシーバーは電力を消費するため、HDMIとは別に、別途、電源のためのUSB(通常はType-A)接続が必要だということです。特にプロジェクターに接続する場合に、この電源がなかったり、他の機器に占有されたりして困ることがよくあります。そんなに電力を喰うわけではないので、最悪、モバイルバッテリーでも十分動きます。

細かい点としては、前方後円墳型の形状の場合、端子まわりにわりと幅があるので、ポート側の形状によっては周辺と干渉して刺さらないことがあります。私は、このためだけに短いHDMI延長ケーブルを常備していたんですが、めんどくさくなったので、円形の方も買ったという経緯があります。円形タイプの方が、端子周りがスッキリしているため、干渉の可能性は低くなります。

接続 ― Wi-Fi関係無く直接接続も可能

接続は、Wi-Fi経由でも、直接でもどちらでもいけます。切り替えは製品によっても違うのでマニュアルを見てください。

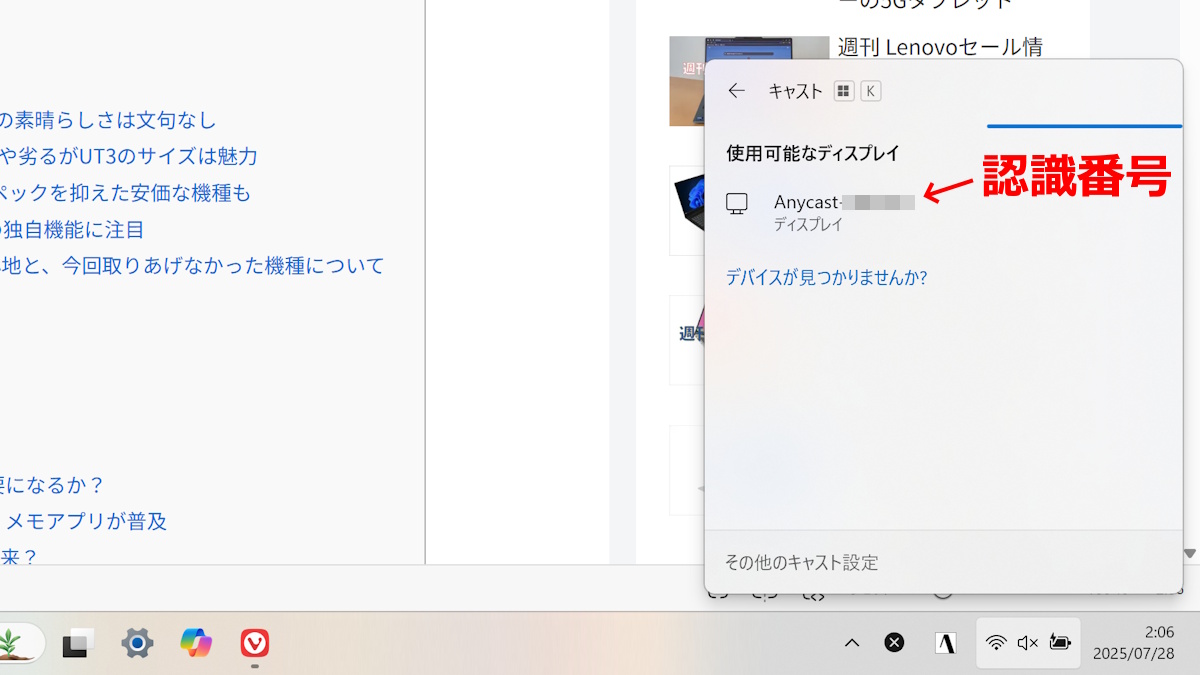

シンプルで簡単なのが、直接接続です。ディスプレイ側にMiracast対応レシーバーを接続すると、上のような画面が表示されます。左上に、この機器の識別番号が表示されます。右側にはパスワードが表示されます。が、このパスワード、多くの製品で同じ数字なんですよね……(私の手持ちの前方後円墳型2機とノーブランド円形が同じだった)。

本体側から、映像の外部出力を行います。Androidの場合は、上からスワイプの設定メニューの中に「キャスト」あるいはそれに類するメニューがあるはずです。上の画像は、Xiaomiのスマホです。アイコンが隠されている場合もあるので、その場合は設定から出しましょう。そこから、接続するレシーバーを選択します。この接続時に、初めて接続する場合はパスワードを入力するはず……なんですが、初めての接続にもかかわらずパスワードを入力せずともつなげてしまう場合もあり(入力する場合もある)、その違いはよく分かりません。

Windowsなら「Windows+k」で映像出力が可能です。

品質と用途 ― 格安品は遅延コマ落ち多し、エンターテイメントには向かないがプレゼンには十分

本題の性能面です。私は、格安の上記Miracast対応アダプターを、主にプレゼン用途でヘビーユースしています。業務の都合上、ディスプレイやプロジェクター側も、本体側も、様々な環境で使ってきました。

総じていうならば、環境によって非常に大きな差が出るものの、プレゼン用に静止画やその場での書き込みなど、比較的静的なコンテンツを表示する分には十分な性能があります。一方で、動画や音声の遅延、コマ落ち、音飛びは多少発生します。色味も落ちますね。従って、ゲームには全く適さず、動画視聴のようなエンターテイメント用途にもお勧めできません。

これは、レシーバーの性能の限界もありますが、それ以外の品質悪化要因として、経験上、次の2つも大きいと考えられます。1つは、本体側の処理能力の限界です。例えば、CPU(SOC)にHelio G99を搭載するXPPen Magic Note Padの場合、インターネット接続しながら、業務用アプリを動かし、Miracastでの映像出力を行うと、場合によって本体が明らかに発熱してカクつきも出ることがあります。これは、本体側の処理能力の限界でしょう。無線での映像出力が、それなりに処理能力を喰うことは頭に入れておくとよいかと思います。

もう1つは、電波干渉です。私の家の居間で使用した場合、本体ディスプレイの映像は問題無いのに、送信先で全く実用に耐えないレベルでカクつきや音飛びが発生する場合がよくあります。一方、業務で使っているときは、本体側での再生が問題無ければ、細かいコマ落ちや音飛びはあっても、少なくともプレゼンのような事務的な情報伝達にあたって問題となるレベルのものには今のところ遭遇したことはありません。これはおそらく、自宅の居間だと非常に多くの電波が行き交っているため、電波干渉によって障害が起こっていると予想されます。

いずれにしても、ゲームや動画視聴には性能不足と言えるでしょう。格安Miracastレシーバーはまだしも、Microsoft Wireless Display Adapter(2016、FHD解像度)ですら、さすがに音声はほぼ大丈夫なものの、多少の遅延に加え、映像のコマ落ちや色味の変化は生じます。

なお、映像や音声の安定性については、私が持っているワイヤレスHDMIの方が優秀です。従って、私はWindowsではワイヤレスHDMIを使うことの方が多いですね。それでも、多少の遅延は生じるので、やはりゲーム向きではないと思います。また当然、製品によっての品質の差も大きいと思われ、一概にワイヤレスHDMI全体を評価するのも難しいでしょう。

インターネット同時利用 ― 基本的に可能なはずだが……

Miracastで本体とレシーバーを直接つなぎ、映像出力を行いながら、さらにWi-Fiを通じてインターネットにつなぐことは、私が経験した限りでは可能です。

ただし、後述しますが、iPadでは、私が経験している環境ではできません。なので、もしかすると、WindowsやAndroidでも、環境次第ではMiracast映像出力を行うとWi-Fiでのインターネット接続ができない、ということがあるのかもしれません。

デュアルディスプレイ(拡張表示)は、原則的にWindowsのみ

Androidでは、映像をMiracastで外部出力する際に、本体とは別の映像を表示する「拡張表示」はサポートされていません。従って、基本的には、本体と同じものを表示するミラーリングのみになります。ただし、メーカーのカスタマイズやアプリによって可能な場合もあるようです。

Windowsの場合は、Miracastで外部出力したディスプレイも、「2つめのディスプレイ」として認識するので、有線接続時と同様に、別々のものを表示する「拡張表示」が可能です。

縦横について謎の挙動をする場合も

格安Miracastレシーバーは、縦横認識が怪しいときがあります。上の画像は、何が起こっているかというと、画面の「実際の縦横」よりも、「縦横のどちらが長いか」の方が優先されてしまっています。従って、本体側がタブレットやスマホの場合、「横向き」に持つ必要があります。

なお、iPadをつないだ場合は、タブレット側を回転させても、正しく縦横が認識されます。

Apple製品への対応 ― 接続できるが、挙動がかなり異なる

Apple製品は、はじめに述べたように、無線映像出力に独自のAirPlayを採用しています。では、Apple製品は、安価なMiracast対応レシーバーへ映像出力することはできないのか?というと、私が使っているiPadからだと、接続はできるものの、かなり不思議な挙動となります。

まず、Androidと同じように、上からスワイプのメニューの「画面ミラーリング」には、はじめは選択肢として認識しません。そこで、「Wi-Fi」を開いて接続先を選ぶと、その選択肢にMiracast対応アダプターが出現します。ここで「Wi-Fiの接続先」としてMiracast対応レシーバーを選択し、さらに「画面ミラーリング」を開くと、出力先にMiracast対応アダプターを選択できます。これで、映像出力ができます。ただしこの方法だと、「Wi-Fiの接続先」にMiracast対応アダプターを選んでしまっているため、Wi-Fi経由でのインターネットへの接続ができません。

また、細かいこととして、この接続の場合は、画面の縦横を正しく認識し、タブレット側を回転させても、表示側の縦横は正しく表示されます。

私は、業務でiPadを使用しているため、以上のようなWindowsやAndroidとの挙動の違いが、どのような要因によるものかの細かい検証はできていません。とりあえず、つなぐことはできるものの、挙動が大きく異なる可能性があるということです。

4.まとめ ― プレゼン用には使えるが、エンターテイメントには不向き

以上の通り、格安のMiracast対応レシーバーは、プレゼンなどの、映像や音声に高品質を求めない場合であれば、十分に対応できるものです。実際、私はその用途でヘビーユースしています。

一方で、ゲームや動画視聴といった用途にはお勧めできません。そういったデリケートな品質を求める場合は、やはり有線接続の方がよいでしょう。ただ、Androidスマホやタブレットは、そもそも有線出力能力が無いのものが多いというのが悩ましい点ではありますが。

また、本体側の性能や、電波状況、Apple製品から接続した場合など、使用環境によって大きく品質と挙動が異なる場合があります。

なかなかクセの強い製品群ではあり、とても万人にはお勧めできませんが、使いようによっては非常に便利に使えます。特にプレゼンのような用途には、かなり有効です。参考になりましたら幸いです。

ウインタブをきっかけに、海外通販で奇天烈なガジェットを漁ることにハマる。趣味は旅行(自然も史跡も)、アマチュアオーケストラなど。自分の知識欲も満たせるので、楽しんで記事を書いています。興味を持ったもの、面白いと思ったものを、読者の皆さんと共有できれば幸いです。

ウインタブをきっかけに、海外通販で奇天烈なガジェットを漁ることにハマる。趣味は旅行(自然も史跡も)、アマチュアオーケストラなど。自分の知識欲も満たせるので、楽しんで記事を書いています。興味を持ったもの、面白いと思ったものを、読者の皆さんと共有できれば幸いです。

コメント