私たちガジェットファンは、新しい製品が発表されるたび、その心臓部である最新チップの性能をチェックしがちです。今、そのチップ開発の最前線では、”2nm”と通称される世代の半導体製造技術の開発競争が進んでいます。そしてこの半導体製造技術の開発競争に、「Rapidus(ラピダス)」という日本の新会社が挑もうとしています。日本の半導体産業は衰退して久しく、いきなり最先端チップが作れるの?と感じる方も多いかもしれません。またこのラピダスは、国が巨額の資金を投じる「国策プロジェクト」でもあり、その点でも賛否があります。今回は、Rapidus(ラピダス)の概要から将来の見通し、そして関係者の思惑に至るまで、掘り下げて解説していきます。

ラピダスはまだ具体的な製品を市場に出していないため、現時点では不透明な部分が多いのが実情で、内部関係者でさえも明確な見通しを語ることが難しい状況にあります。そのため、この記事では公開されている情報を基にした筆者自身の見解が多く含まれることを、あらかじめご了承ください。

目次

ラピダスとは何か?~日の丸半導体復活への挑戦~

設立の背景:経済安全保障という至上命題

ラピダスは、2022年の閣議決定を経て設立された新興企業です。その最大の目標は、2027年までにゲートオールアラウンド(GAA)構造を用いた2nm(ナノメートル)世代と呼ばれる最先端半導体の量産を実現することにあります。

「国策会社」や「日の丸半導体プロジェクト」とも呼ばれるこの計画に対し、政府(経済産業省)はこれまでに約1.7兆円の補助を支出し、経営陣にはかつての日本の半導体全盛期を支えた重鎮たちが名を連ねています。また、国内大手企業8社(トヨタ自動車、デンソー、ソニーグループ、NTT、NEC、ソフトバンク、キーエンス、キオクシア)も出資していますが、本格的な量産にはさらに3兆円規模の資金が必要とされ、今後の資金調達が課題となっています。

この国策の主たる動機は、産業振興もありますが、経済安全保障の確立という部分が大きいでしょう。コロナ禍において半導体の供給が滞り、世界中の産業が大きな影響を受けました。特に、在庫を極限まで減らす「ジャストインタイム方式」を採用していた自動車産業では、生産ラインの停止による機会損失の懸念が高まり、その脆弱性が浮き彫りになりました。こうした状況を踏まえ、例えばTSMCの熊本工場誘致に国が1.2兆円を補助したのも、将来の供給停止リスクに対する「保険」として見れば、十分に合理的な判断と言えます。

そして、その供給停止リスクの筆頭に挙げられるのが台湾有事です。戦争が起こると言われても現実味が薄いかもしれませんが、ロシアによるウクライナ侵攻も現実味がないところから起きましたし、台湾有事に関しても、日米の国防関係者の間では(可能性が低いとしても)現実的に考慮すべきリスクとして認識されています。アメリカがCHIPS法を制定し、国内の半導体工場を強力に支援しているのも、根底には同じ問題意識があります。

技術の核心と国際連携、「オールジャパン」からの脱却

ラピダスの技術的な心臓部は、米国のIBMが基礎開発に成功した2nm世代の試作チップです。ラピダスの役割は、この技術をベースに、歩留まり(良品率)の改善、コスト削減、スループット(生産性)向上といった、量産化に適した製造プロセスを確立することにあります。さらに、この技術開発においては、世界トップクラスの半導体研究機関であるベルギーのimec(アイメック)からも支援を受けます。

技術の核心が海外企業にあることから、かつての経産省主導プロジェクトでよく言われた「日の丸プロジェクト」「オールジャパン」といった体制にはなっていません。事実、経済産業省の担当トップはもはや「自前主義」にはこだわらない姿勢を明確にしています。また特許や論文を見ても、現在の日本単独の力で2nm世代の半導体を開発するのが困難なのは明らかで、IBMが研究開発に成功しながらも量産計画を持て余していた技術を活用するという、現実的な戦略が取られました。したがって、ラピダスは政府主導という点では「日の丸プロジェクト」ですが、その実態は「オールジャパン」という内向きなイメージとは一線を画す、国際連携を前提としたオープンなプロジェクトと言えるでしょう。

夢物語か、それとも現実か

今回ラピダスが手を組んだIBMの基礎研究所とimecは、世界トップクラスの研究機関ではありますが、いずれも自社で製品を量産せず、研究開発の受託やライセンス供与のみを行っています。その意味で「世界トップクラスのコーチだが、プレイヤーとしての潜在力は不透明」といった趣があります。これと組む日本チームは、かつては半導体立国を目指したほどの潜在力の残り香はあり、現在も製造装置等で世界シェア上位に食い込むものの、半導体の最終製品の生産では大きく後れを取っている状況です。

これらが手を組んで2ナノの最新プロセスに挑む姿は、言わば「プロレベルの潜在能力を秘めながらも、実戦経験と実績に乏しい選手が、いきなり全国大会優勝を目指す」ようなものです。一見すると夢物語と言ってもいいが、そのポテンシャルを考えると「絶対に不可能だ」とも断言できない、非常に興味深い挑戦と言えるでしょう。

ラピダスの現状と成功への見込み

開発の進捗:バスで5合目に到着、登山はこれから

ラピダスの開発プロセスは、ゴール地点(IBMの2nm技術)が明確であり、それをいかにして量産可能なレベルに磨き上げるかが課題となります。2025年現在、量産化に向けた研究開発は始まったばかりです。関係者でさえ今年初めの段階では「順調か、つまずいているか、まだ判断できる段階ではない」と語っており、7月に予定通りチップ試作に成功していますが、試作までならIBMもやっていたことで、ラピダス側の真の課題である量産化に向けた技術開発の進捗は定かではありません。これが見えてくるのは早くとも今年の年末頃になるでしょう。

ラピダス側は自社の状況を「登山の1合目」と表現していましたが、より正確に言えば「IBMの技術というバスで5合目まで到着し、これから自分の足で頂上を目指して登り始める」といった方が適切かもしれません。ここまでの準備フェーズは順調に進んでいますが、この先うまくいくかどうかは未知数です。実際、韓国のサムスン電子は同じGAA構造の3nmプロセス量産化で歩留まりに苦しんでおり、ラピダスにとっても決して楽な道のりではありません。

なぜ「いきなり2nm」なのか?

「経験のないラピダスが、いきなり2nmに挑戦するのは無謀ではないか」という意見も聞かれます。しかし、ラピダスはゼロから技術を開発するわけではありません。同社によれば、量産プロセスを確立するという点において、7nm世代でも2nm世代でも、その本質的な難易度に大きな差はないとしています。

むしろ、今から旧世代のFinFET(フィンフェット)構造の半導体を開発しても、仮に成功したところでビジネスとして採算が取れない可能性が高いのです。最先端の半導体製造には莫大な初期コストがかかります。そのコストを回収するためには、まず高くても高性能を求めるアーリーアダプターに供給し、その後、技術が陳腐化するにつれて価格を下げ、より多くの顧客に販売するという長期的な減価償却モデルが前提となります。ラピダスの場合、出資者である電機、通信、自動車といった各メーカーが、それぞれのニーズに合わせて時期をずらしながら製品を利用していく、というビジネスモデルが想定されます。このモデルにおいて、最も高く売れる「旬」の時期を逃してしまう旧世代プロセスの開発は、商業的に成り立ちにくいのです。開発が遅れれば「やっぱりだめだったか」と批判を招くでしょうが、安全策として旧世代の技術を選ぶことは自ら数年分の遅延を選択するに等しく、よほど金に余裕があって赤字でいいから技術を習得したいというのでもなければ、安全策のほうがむしろ愚策といっていいでしょう。

生産方式「全枚葉方式」採用の勝算

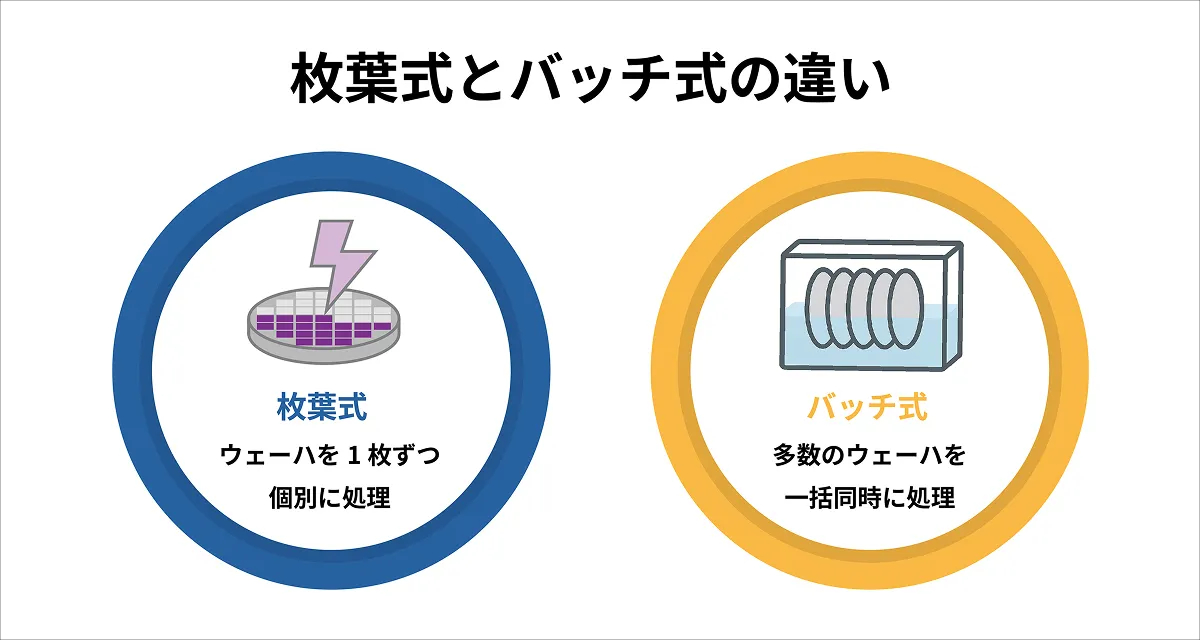

ラピダスは、全ての工程でウェハーを1枚ずつ処理する「全枚葉方式」の採用を特徴として掲げています。現在主流の、数十枚をまとめて処理するバッチ方式に比べ、この方法は開発期間や生産リードタイムを短縮できるメリットがある一方、大量生産時の効率が低いというデメリットもあるというトレードオフがあると考えられます。

この方式は、技術的にはどの半導体企業もいつでもできるものですが、採用されてはいません。それは、スマートフォンの高性能プロセッサのように数百万個といった単位で生産する製品には向かないからです。しかし、多品種少量生産、特に「特急料金」を払ってでも高性能なカスタムチップを短納期で手に入れたい顧客にとっては、メリットになる可能性があります。つまり、大量生産を得意とするTSMCのような巨大ファウンドリとの競合を避け、ニッチな市場で済み分ける戦略で、そこ新規参入のラピダスにも生き残るチャンスを見出したと推測できます。実際に、初期の顧客候補として、AIチップを開発するカナダのスタートアップ企業Tenstorrentなどが、少量生産かつ高性能なチップを求めて交渉中であると報じられています。逆に言えば、量産型の安い消費者向けガジェットにラピダスで製造したチップが採用される可能性は低いとは言えます。

また、この全枚葉方式は、製造プロセスにおける問題点の特定や修正(デバッグ)がしやすいという利点も考えられます。初挑戦となるラピダスにとって、成功確率を高め、開発期間を短縮する上で、理にかなった選択と言えるかもしれません。

ラピダスをめぐる関係者の思惑

政府の狙い:最低限のノルマは「国内生産拠点の確保」

ラピダスプロジェクトに関わるステークホルダーは、それぞれ異なる思惑を持っています。ラピダス本体や出資企業は、自社の事業としての成功が最優先でしょう。IBMは開発リスクをラピダスに負ってもらう代わりに、成功時のライセンス収入を得る関係と言えます。日本政府の最優先事項は経済安全保障で、有事の際に国内で最先端半導体を確保できる体制を築くことが最低限のノルマであり、産業振興は二義的な目標とも言えます。

当初のスキームでは、政府が所有する工場で半導体製造研究を行い、ラピダスはその研究を請け負うという形でした。しかし2025年の法改正後は、量産段階に入れば、政府が拠出した設備は「現物出資」としてラピダスの株式と交換される見込みです。ラピダスが成功すれば、政府は株式を売却して利益を得ることができます。

では、仮に量産化に失敗した場合はどうなるのでしょうか。これは筆者の推測ですが、半導体の製造装置は他に転用が利きません。そのため、会社を清算する際に国が設備を再び取得し、研究施設として再利用するか、あるいはTSMCなどの他社に設備を譲渡し、国内生産を継続してもらうといったシナリオが考えられます。

政府にとって重要なのは、供給安定化の主体が必ずしもラピダスである必要はない、ということです。極端な話、ラピダスが失敗しても、国内に最先端の製造設備さえ残れば、安全保障という当初の目的は最低限達成できるのです。政府の立場から見れば、このプロジェクトは「有事対策の予算に少し上乗せすれば、成功率は低いかもしれないが、成功すればリターンが非常に大きい『ファウンドリ事業参入』という賭けができる」という構図になっているのではないでしょうか。

ラピダスが自立し、自己資金で次世代プロセスの開発に乗り出せれば、それは「日の丸半導体の大復活」という、この上ない成功です。しかし、そこに至らずとも、政府にとってはいくつかの成功ラインが設定されており、最初の1.7兆円の投資は、国内に生産拠点を確保できた時点で「最悪の事態は避けられる」という計算が働いていると筆者は推測しています。

「日の丸プロジェクト」への私見

失敗の歴史と、見過ごされた成功

「省庁主導の日の丸プロジェクトは失敗する」というイメージを持つ人は少なくないでしょう。実際、「第五世代コンピュータ」をはじめ、商業的に成功しなかった例は数多くあります。経済学や経営学の世界でも「政府が市場のプレイヤーとして民間企業に勝てるはずがない」というのが半ば常識となっており、ラピダスでも同じような意見も聞かれます。

一方で、成功例が全くないわけではありません。かつて経営不振に陥った企業を再編するために設立された産業革新機構(現INCJ)は、エルピーダメモリやジャパンディスプレイの顛末から「失敗例」として語られがちです。しかし、同機構は最終的に、出資額の2倍以上を回収し、全ての部門で黒字を達成しています。本来、非効率なはずの政府系ファンドが利益を上げたという事実は、裏を返せば「日本の民間企業がリスク回避志向が強く取りこぼしが多くあった」とも言えます。

ハイリスク・ハイリターン化する半導体産業

現代の半導体産業は、時代が進むにつれてハイリスク・ハイリターンの度合いが先鋭化し、まるで福本伸行氏の漫画作品のような熾烈な競争環境となっています。米インテルは新プロセスの開発に12兆円を投じ、さらに追加投資を宣言する一方、グローバルファウンドリーズは巨額の投資が必要なEUV(極端紫外線)リソグラフィ技術の導入を断念し、最先端プロセスの競争から降りました。このような鉄火場に、今から殴り込みをかけるのは相当な勇気が必要です。

日本の民間資金は、過度にリスクを回避しすぎている面があるのかもしれません。本来は安定志向であるはずの政府が、公共の利益のためにリスク投資を代行し、結果として民間が手を出せなかった領域でリターンを得たわけですが、ラピダスはその延長線上にあるとも見えるものです。国の産業政策は失敗するのだとラピダスを批判するのは構わないのですが、その一方で、リスク回避志向のために取りこぼしが少なくない日本の産業界には、もう少しだけ「程よい無鉄砲さ」が必要なのではないでしょうかとも思えます。

本コンテンツは、筆者作成動画の再編集版です。

関連リンク

CPU情報 記事一覧

H428’s channel:渋谷H YouTubeチャンネル

コメント

確かにそうだ、わかりやすい記事ですね…

なるほど、勉強になりました

まず無理とか、最先端でなくても需要がないわけでもないから28nか20nくらいからやればいいのに

と思っていましたが、やや納得

国内で2nを使いたいユーザなどいないでしょうから、20nくらいから始めるのがなぜダメかはもう少し知りたいですね

本文中に挙げたグローバルファウンドリーズのように、EUVに手を出さなかったファウンドリが数多くあって市場としては完全に飽和状態にある、というのは大きなところかと思います。

うーん、過去のプロジェクト黒字化といっても首切って削減しまくってをメーカーの代わりにやっただけの事、

事実、メモリもディスプレイも国産衰退して消えかかってる。

政府主導での成功例はないので、頑張って初を目指してください。

産業革新機構/INCJで一番稼いだのはルネサス株売却ですが、ルネサス復活は自動車で衝突防止システムの普及やEVブームが来て需要が急増し、売上収益・売上総利益が2020→2022の2年でいきなり倍以上になった、というのが大きいです。極論すると単にホールドして待つだけでよかったんですが、民間投資家にその「待つ」という選択ができなかったのが大きいのかなと。ちなみに元総合電機から切り離されたマイコン屋というとSIMENSから切り離されたInfenionはルネサスととても似た歩みをしていると思います。