Lenovo Yoga Slim 7 Gen 10 (14型 AMD)の実機レビューです。ディスプレイサイズが14インチ、重さ1.28 kgの薄型モバイルノートで、ウインタブで定期的に掲載している「セール情報記事の常連」でもあります。「常連」である理由は「システムスペックから見た価格が完全に壊れている」というものです。

今回、実際に製品を手にとって筐体の品質や使用感、パフォーマンスを確認することによって「本当にお買い得なのか?」を検証していきます。

・システム構成から見た価格が非常に割安

・Copilot+ PC対応のRyzen AI 300シリーズを搭載

・高品質で微調整も可能な有機ELディスプレイ

・音質のいい4スピーカー搭載

ここはイマイチ

・バッテリー駆動時間がやや短め

目次

1. スペック

スペック表

| 項目 | 仕様 |

|---|---|

| OS | Windows 11 Home/Pro |

| CPU | AMD Ryzen AI 5 340 AMD Ryzen AI 7 350 |

| RAM | 16GB/32GB (LPDDR5X-7500) ※オンボード |

| ストレージ | 512GB/1TB SSD (PCIe-NVMe Gen 4 TLC) ※M.2 2242 |

| ディスプレイ | 14インチOLED (1,920×1,200) 14インチOLED (2,880×1,800) ※グレア、100%DCI-P3 |

| 無線通信 | Wi-Fi 7、Bluetooth 5.4 |

| ポート類 | USB4 Type-C (映像、PD対応)×2 USB 3.2 Gen 1 Type-A、HDMI オーディオジャック |

| カメラ | Webカメラ (1080p) 顔認証対応 |

| バッテリー | 70 Wh (動画再生 約12.5時間) |

| サイズ | 312.0✕219.3✕13.9 (最薄部) mm |

| 重量 | 1.28 kg |

なぜ安いと思うのか?

Yoga Slim 7 Gen 10 (14型 AMD)はCPUにRyzen AI 300シリーズ (コードネーム:Krackan Point)のRyzen AI 5 340/Ryzen AI 7 350を搭載しています。これらの型番は最大50TOPのNPUを内蔵し、Copilot+ PCの要件を満たしています。つまり、スタンダード (高負荷なPCゲームやコンテンツクリエーションを主目的としない、という意味です)な用途のパソコンとしてはハイスペッククラス、という位置づけです。

CPU以外に目を向けると、ディスプレイには発色が素晴らしい有機ELパネルを採用しており、2.8K (2,880✕1,800)という高い画素数のものも選べます。通信周りでもWi-Fi 7に対応、カメラは顔認証対応、そして筐体は金属製のユニボディで薄型・軽量です。「さらに性能の高いCPUもある」とか「重量が1キロを切る超軽量なモバイルノートもある」と反論できる余地はありますが、「モバイルノートとしては素晴らしいスペックである」と言っても過言ではないでしょう。

今回のレビュー機のスペックは「Windows 11 Home/Ryzen AI 7 350/RAM32GB/SSD 512GB/2.8K有機ELディスプレイ」ですが、11月1日現在の価格は154,638円です。また、「Windows 11 Home/Ryzen AI 5 340/RAM16GB/SSD 512GB/1,920✕1,200有機ELディスプレイ」というスペックの最低価格のモデルだと110,781円と、「素晴らしすぎるコストパフォーマンス」です。「Ryzen AI 5 340搭載で12万円前後」という製品は (数は少ないですが)他社にもあります。しかしYoga Slim 7 Gen 10と同じくらいの価格で「有機ELディスプレイ搭載でモバイルノートとしても使えるサイズ感」の他社製品は、ウインタブが知る限りありません。

2. 外観と使用感

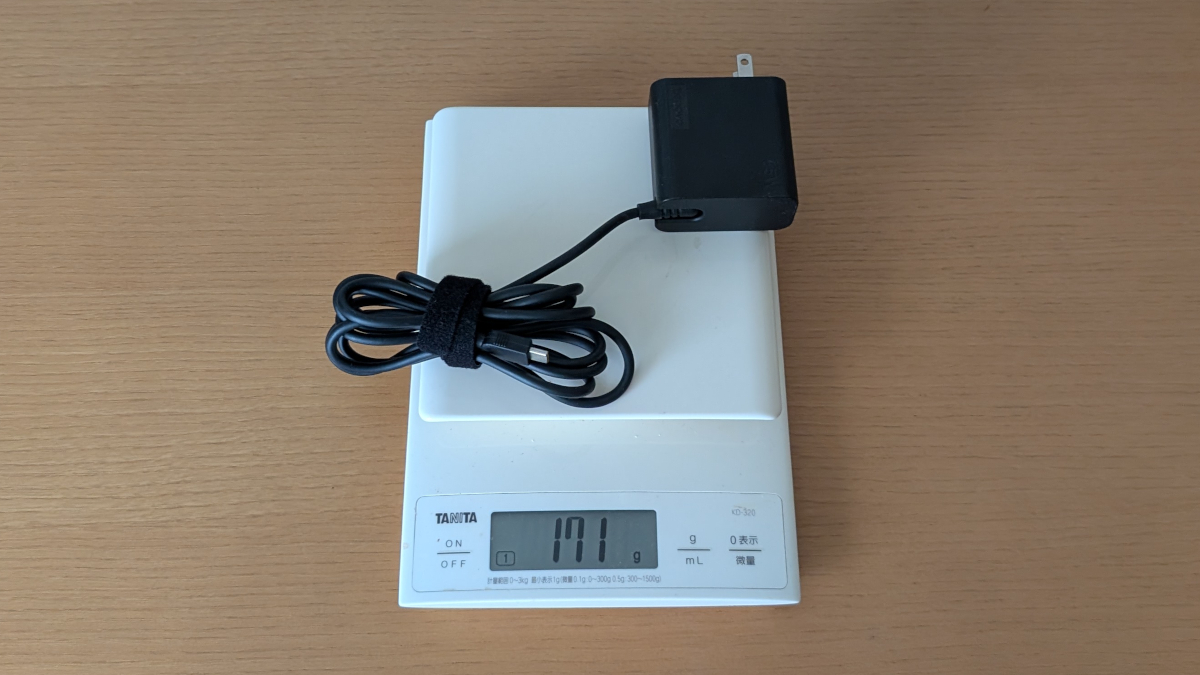

ACアダプター

ACアダプターは出力が65Wのものでサイズはコンパクトな部類、重量も171 gと比較的軽量です。

天板と底面

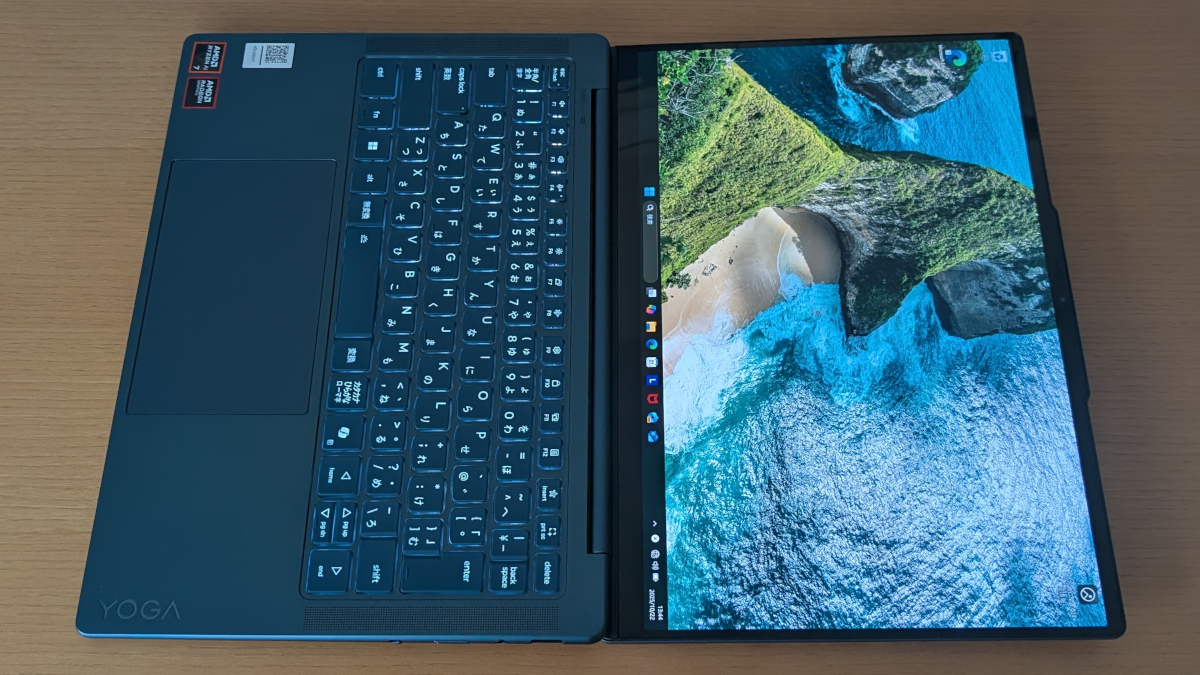

天板です。筐体素材はアルミニウムのユニボディで表面には「Al陽極酸化スタンピング (アルマイト加工)」が施されています。筐体色は「タイダルティール」というYogaシリーズによく使われている、「ちょっとグリーン系の入ったブルー」です。

底面です。画像下部左右にスピーカーが2つありますが、Yoga Slim 7 Gen 10はキーボード面にもスピーカーがあり、合計で4スピーカー搭載です。

底面の中央には通気口があり、ユーザーが簡単に筐体内部にアクセスできるようなメンテナンスハッチはありません。

側面

前面

背面

前面と背面にはポート類やボタン類はありません。また、この画像を見ると下部が丸みを帯びているのがわかりますが、Yogaシリーズは筐体デザインもちょっと個性的で高級感のあるものになっています。

左側面です。こちらにはHDMIポートとUSB4 Type-C (映像出力とUSB PDにも対応)✕2があります。Yoga Slim 7 Gen 10にはDC-INジャックがなく、本体への給電/充電はUSB Type-Cポートで行います。

右側面です。画像左からWebカメラのプライバシーシャッター、電源ボタン、イヤホンジャック、USB 3.2 Gen 1 Type-Aがあります。

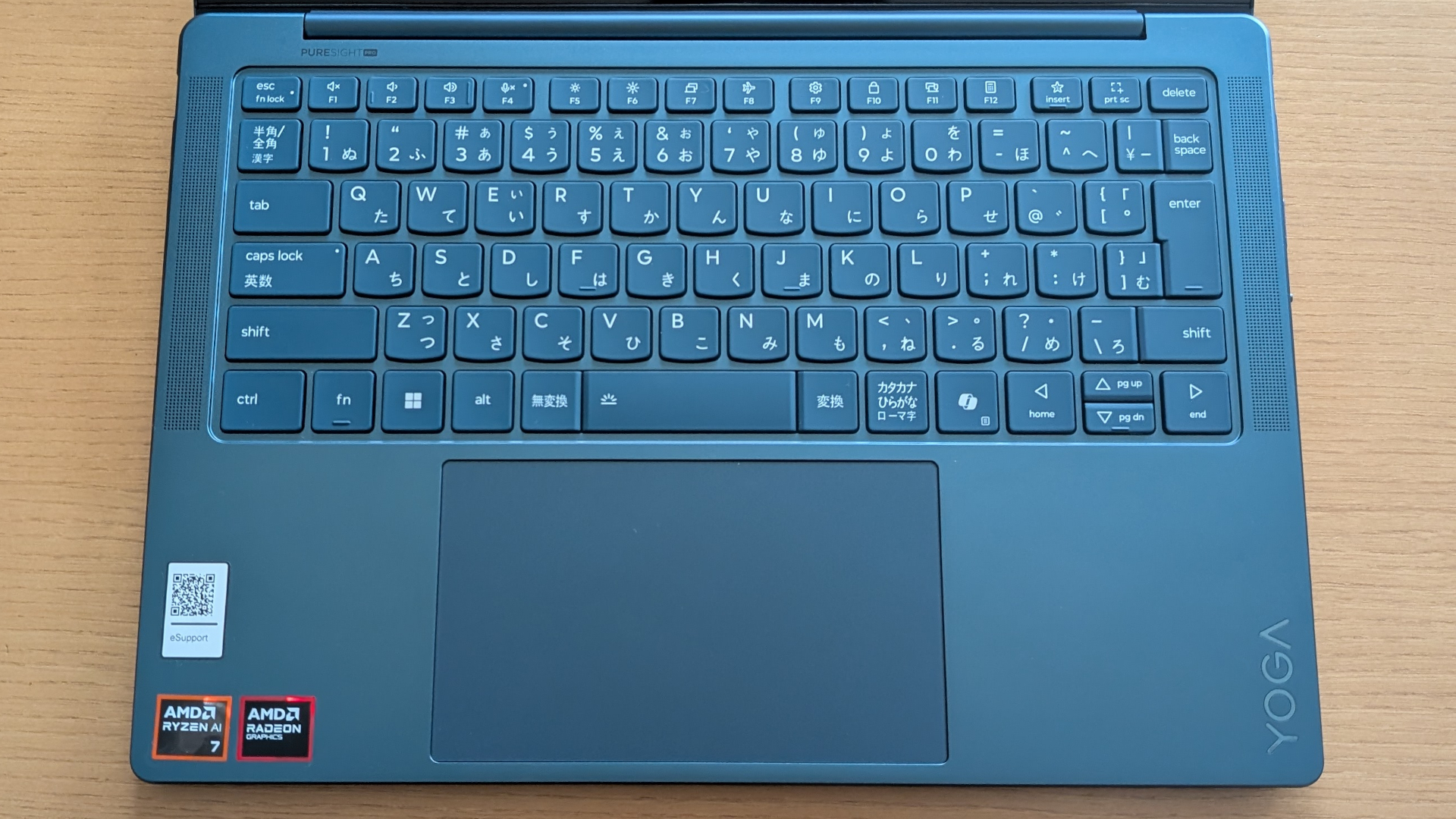

キーボードと使用感

キーボードです。「84 キー(Fn キー+Windows キー+Copilot キーを含む)、JIS 配列、バックライト・キーボード」と開示されています。キーピッチは手採寸で約19 mm、キーストロークはノートPC用キーボードとして標準的くらいの深さです。バックライトを搭載しており、明るさを2段階に調整できるほか「オート」モードもあります。

実際にウインタブの記事執筆などに使ってみましたが、狭苦しさはなく、打鍵音も静か、キー配列にも強いクセは感じられませんでした。強いていえば右側のEnterキー付近のキーがやや小さめで他のキーとは形状が異なりますが、使っていて特に気になりませんでした。長時間のタイピングもしっかりこなせる品質だと思います。

ディスプレイと使用感

ディスプレイは14インチの有機ELで、レビュー機は2,880✕1,800解像度のものが搭載されていました。このディスプレイは「DisplayHDR True Black 1000, Dolby vision 対応, 100%DCI-P3, 1100 nit (HDRピーク)/500 nit (SDR標準), 120Hz」という仕様になっており、発色、輝度、描画速度とも素晴らしい品質です。

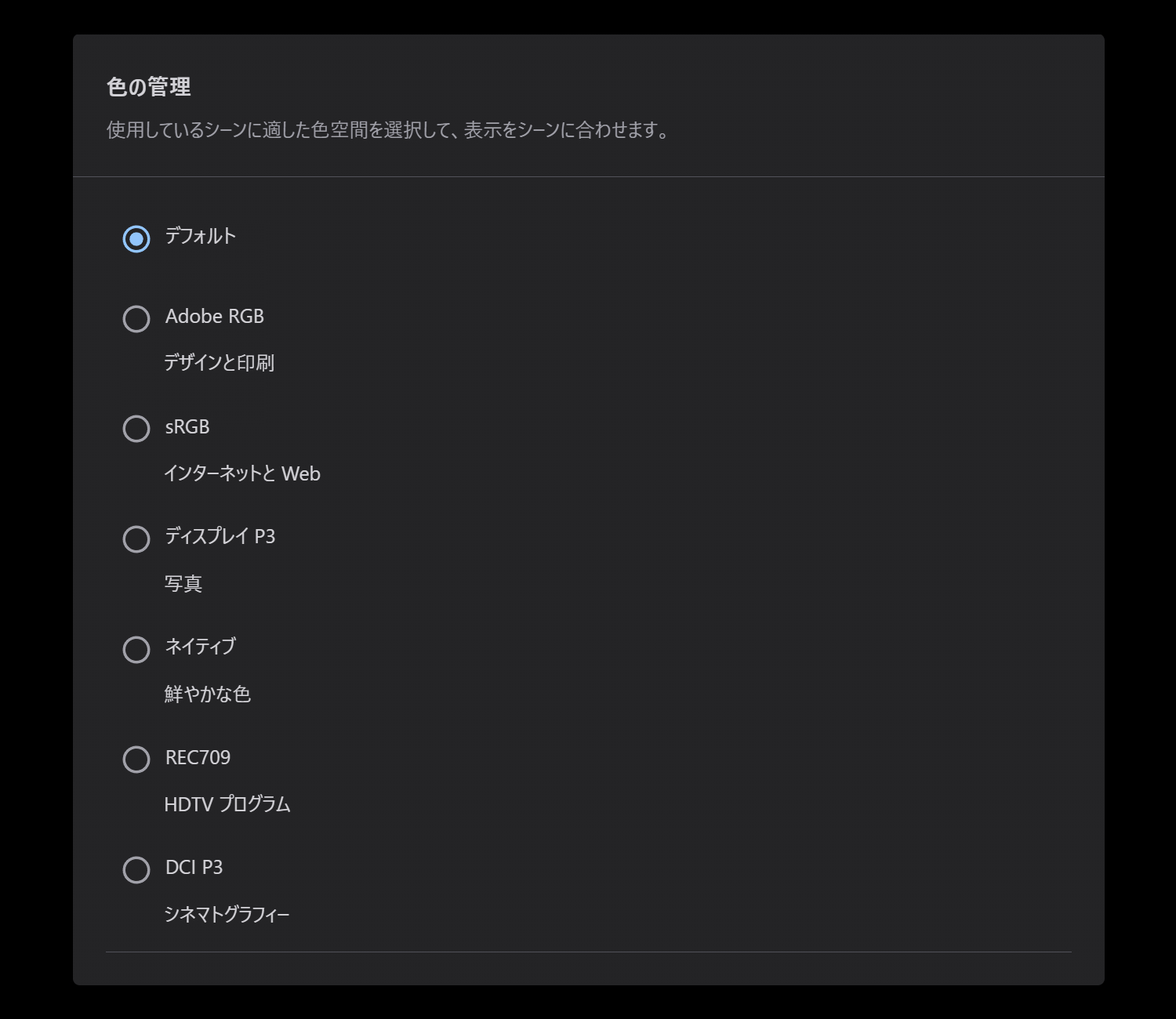

設定アプリのLenovo Vantageではディスプレイ関連の項目が多数あります。この画像は「色空間の設定」で、他に「アイケアモードの微調整」「リフレッシュレートの調整 (自動・低・高の3段階)」などができます。特に色空間の設定はクリエイターには便利な機能と言えるでしょう。ちなみに私はクリエイターではないので、色空間の設定をいろいろ試してみましたが、結局デフォルトのまま使いました。

…ただ、この品質なので仕方ないとは思うんですが「グレア (光沢)」タイプなので、外出先で使う場合には設置場所に気を使うことになります (映り込みが大きいです)。

スピーカー・マイク・カメラ

スピーカー

Yoga Slim 7 Gen 10は底面に2つ、キーボード面に2つ、合計で4つのスピーカーを搭載しています。音質は「素晴らしい」です。配置がいいのでステレオ感もしっかり出ますし、低音から高音までバランスよく鳴ります。特に低音がしっかりしているせいか、音が重厚、という感じがしました。ウインタブとしては、ノートPC用のスピーカーとしては最高レベル、と評価します。ただ、音量はやや小さめと感じました。例えば音量を30%にして音楽を聴くと他のPCの音量20%と同じくらいの音量になると思われます。

スピーカーの設定用にDolby Accessが入っていました。ご覧のようにイコライザーもついているので、音質の微調整が可能です。

カメラ・マイク

Yoga Slim 7 Gen 10のWebカメラは1080p (約2MP、FHD解像度)で画質も良好です。最近はノートPCの上位モデルで5MPという高い解像度のカメラを搭載する製品も見受けられますが、PCモニターでWebミーティングをする場合は2MPでも十分に美しい映像になると思っています。

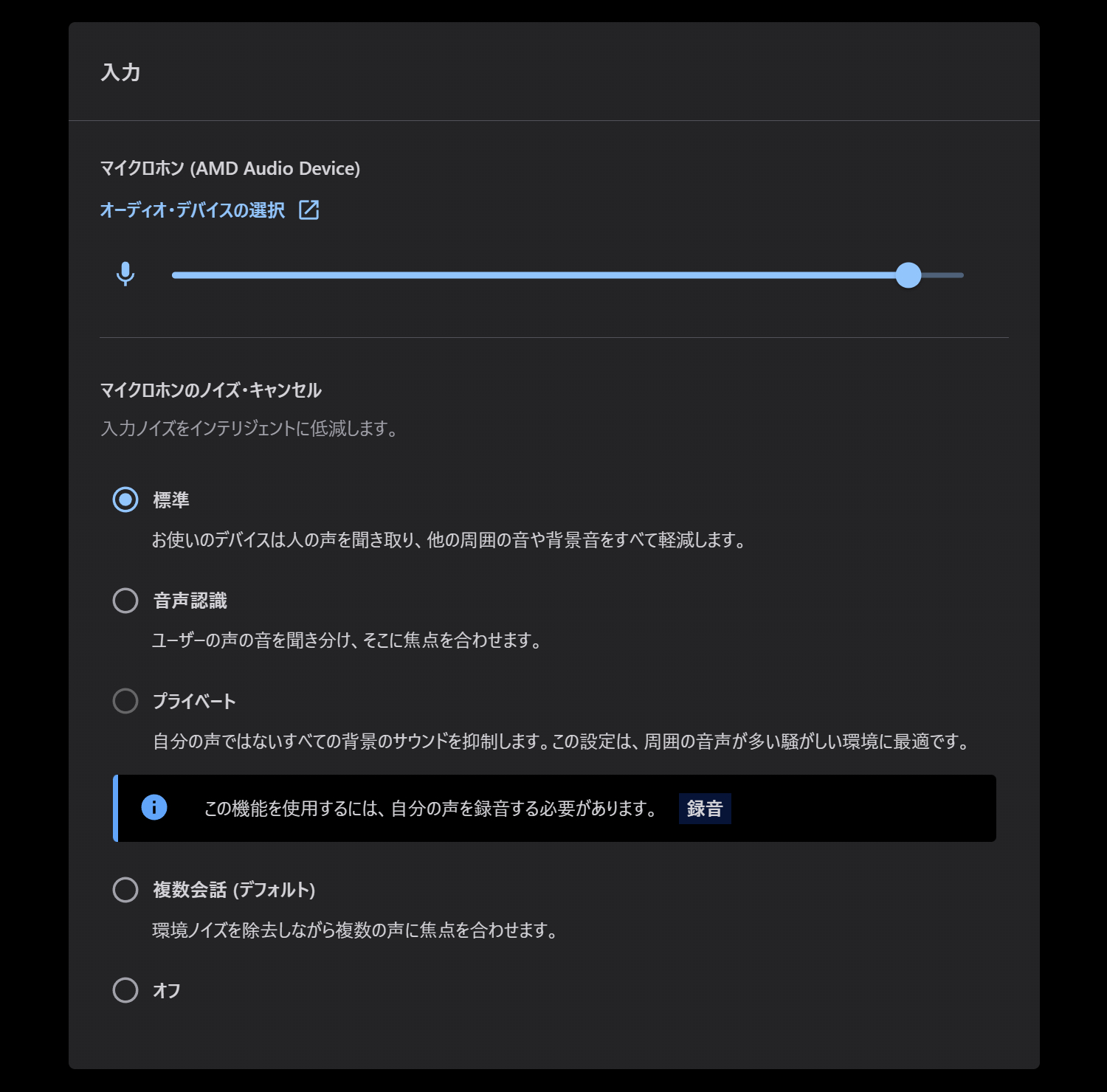

Lenovo Vantageでマイクのノイズキャンセリングを設定できます。ノイズキャンセリング性能は高く、生活音をほぼカットしてくれます。ただ、ノイズキャンセリング機能についてはHPやASUS、Dynabookなどの大手メーカーも力を入れていて、これらのメーカー製品と比較して特に優れている、という感じはありませんでした。もちろん「全く文句なし」の性能ではあるのですが、競合製品との差別化ポイントになる、とまでは言えないですね。

その他

ヒンジは180°(水平位置)まで開口するので、ビジネスミーティングの際などには向かい側にいる人と画面の共有がしやすくなります。

3. 性能テスト

ベンチマークテスト

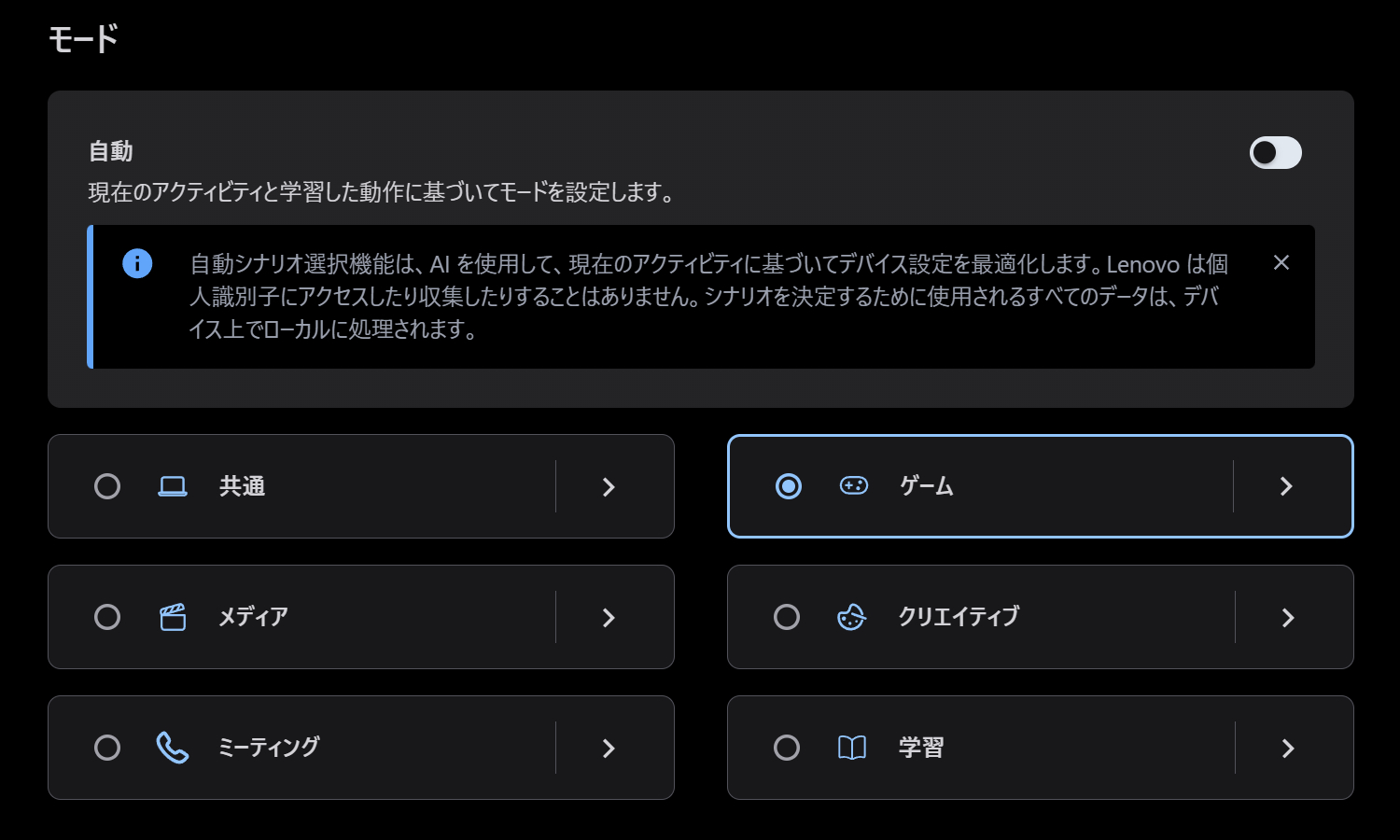

Lenovo Vantageのモード設定

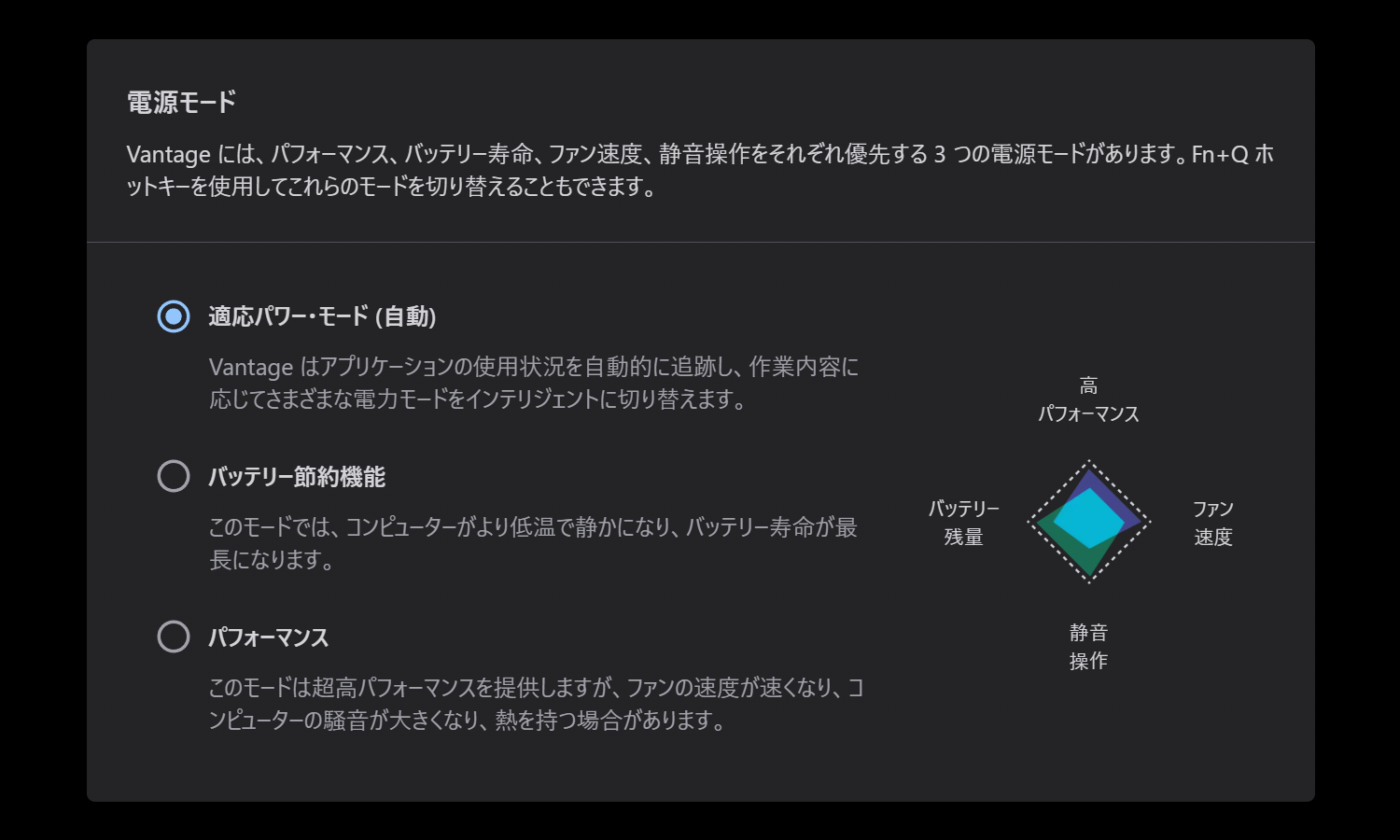

Lenovo Vantageの電源モード

設定アプリのLenovo Vantageにはパフォーマンスを調整する項目がいくつかあります。Yoga Slim 7 Gen 10はゲーミングPCではないので、これらのパフォーマンス関連モードはすべて「自動」にしてベンチマークテストを実施しました。

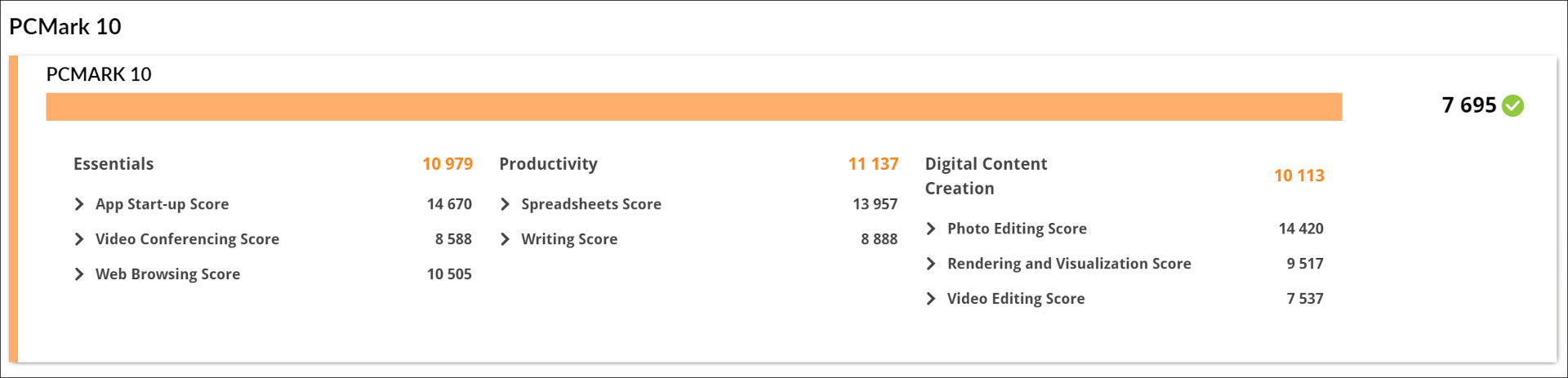

表計算ソフトやビデオチャット、画像加工など、実際のビジネスシーンをシミュレートしたテスト、PCMarkのスコアです。ビジネス系のPCの性能測定で重視すべきベンチマークテストと言えます。ウインタブが最も重視しているテストです。

参考(過去データから一部抜粋):

Core Ultra 9 185H:8,099

Ryzen AI 9 365:7,896

Ryzen AI 9 HX 370:7,511

Core Ultra 7 258V:7,527

Ryzen 7 8845HS:7,446

Ryzen 9 PRO 6950H:6,987

Ryzen 7 8840U:6,949

Ryzen 7 PRO 6850H:6,858

Core Ultra 7 155H:6,849

Ryzen AI 5 340:6,767

Ryzen 5 8645HS:6,708

Core i9-13900H:6,542

Core Ultra 5 135H:6,485

Core Ultra 7 255U:6,404

Core Ultra 7 155U:6,392

Core Ultra 5 125U:6,376

Core i9-13900HK:6,344

Core Ultra 5 225U:6,334

Ryzen 5 7535U:6,021

レビュー機の搭載CPUはRyzen AI 7 350です。レビュー機の個体差・コンディション差もあると思いますが、7,695点というのは非ゲーミングPC・非クリエイターPCのスコアとしては極めて高水準です。「同じCopilot+ PC対応CPUとしてはライバル」と言えるであろうIntel Core Ultra 7 258Vとほぼ互角 (この程度のスコア差であればどちらが上、ということまでは言えません)のスコアになっているのも興味深いところです。

このPC Markのスコアは、ビジネスノートPCとしてほとんどの操作が快適にこなせることを意味します。

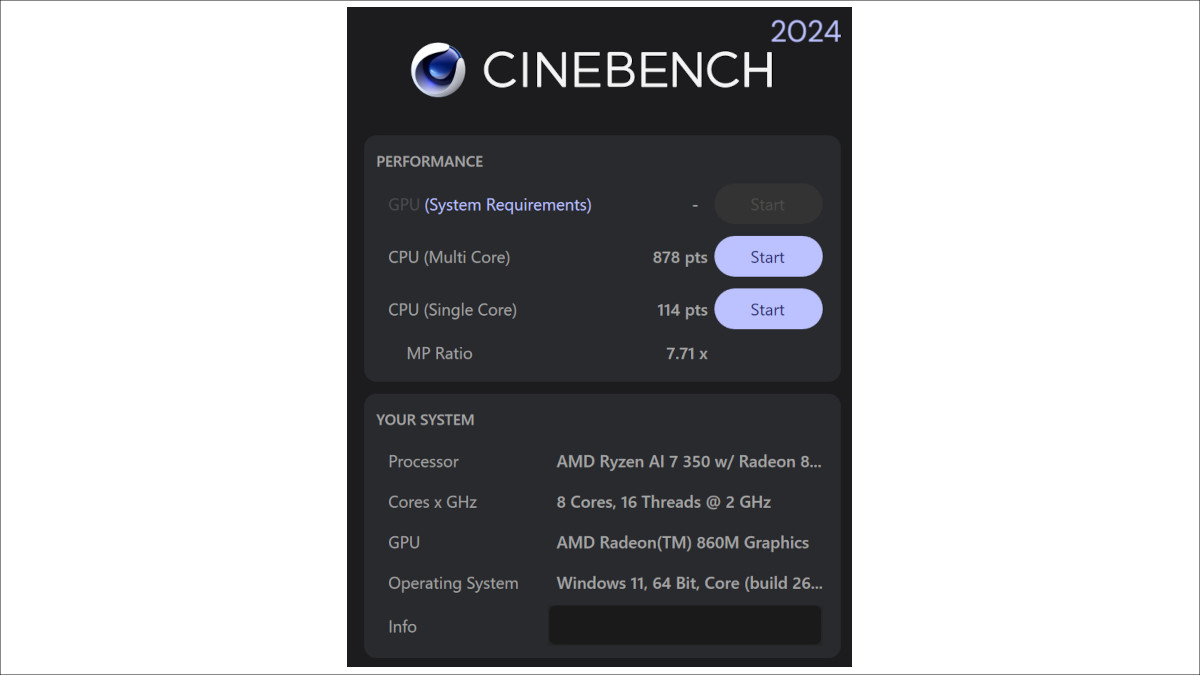

CPU性能を測定するCINEBENCH 2024のスコアです。

参考(過去データから一部抜粋):

Core Ultra 9 275HX:132、2,094

Core i7-14700:122、1,177

Core Ultra 7 258V:121、676

Core i9-13900HK:117、827

Core i9-13900H:117、687

Ryzen AI 9 HX 375:114、1,144

Core Ultra 9 185H:111、910

Ryzen AI 9 HX 370:110、942

Ryzen AI 9 365:109、1,008

Snapdragon X Elite:108、1,038

Ryzen 9 8945HS:108、958

Snapdragon X Plus X1P-42-100:108、754

Ryzen 7 8845HS:106、956

Ryzen 9 7940HS:106、914

Core Ultra 7 155H:105、964

Core i7-12700H:102、678

Core Ultra 7 155U:101、533

Core Ultra 7 255U:101、516

Ryzen 5 8645HS:98、585

Core Ultra 5 225U:98、482

Core Ultra 5 125U:95、533

Core Ultra 5 125H:95、516

Ryzen 9 PRO 6950H:93、774

Ryzen 7 PRO 6850H:91、765

Ryzen 7 5825U:85、590

Ryzen 3 5425U:78、365

※左からシングルコア、マルチコアのスコア

シングルコア (シングルスレッド)、マルチコア (マルチスレッド)とも、非常に良好なスコアです。強いていえばマルチコアのスコアがやや伸び悩んだかな、という気もしますが、IntelのLunar Lake (Core Ultra 7 258V)がハイパースレッディングを廃止したこともあり、Lunar Lakeとの比較ではマルチコアのスコアも高水準と言えます。

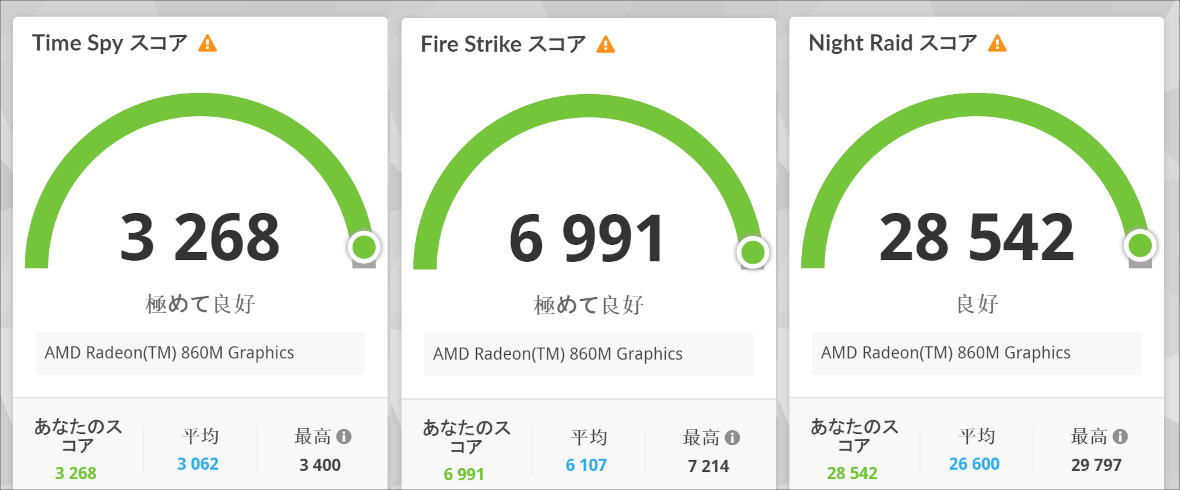

グラフィック性能を測定する3DMarkのスコアです。

参考(過去データから一部抜粋):

Core Ultra 7 258V:4,397、8,611、35,677

Core Ultra 9 185H:4,143、8,223、31,710

Core Ultra 7 155H:3,924、8,338、24,476

Ryzen AI 9 365:3,895、8,885、34,303

Ryzen AI 9 HX 370:3,800、8,026、31,138

Core Ultra 5 135H:3,454、7,235、24,791

Core Ultra 5 125H:3,392、7,301、23,168

Ryzen 9 7940HS:3,362、7,776、29,076

Ryzen 7 8845HS:3,330、7,908、29,873

Ryzen 7 8840U:2,943、7,206、27,471

Ryzen 9 PRO 6950H:2,846、7,051、27,983

Ryzen 7 PRO 6850H:2,660、6,601、26,920

Ryzen 5 8645HS:2,437、6,253、24,401

Core Ultra 7 255U:2,430、4,916、20,096

Core Ultra 5 225U:2,372、4,897、20,396

Core Ultra 7 155U:2,319、5,162、19,024

Ryzen AI 5 340:2,123、5,159、22,941

Core Ultra 5 125U:2,081、4,826、19,421

Core i9-13900HK:1,979、5,507、19,723

Core i9-13900H:1,956、5,440、19,477

Core i7-12700H:1843、5,194、18,244

Core i7-1360P:1,786、4,991、16,779

Core i7-1355U:1,760、4,859、16,891

Core i5-1334U:1,386、3,672、13,157

Ryzen 5 7530U:1,281、3,137、13,730

Ryzen 7 5825U:1,242、3,226、12,859

Ryzen 3 5425U:1,122、2,848、11,949

※左からTime Spy、Fire Strike、Night Raidのスコア

3DMarkのスコアも高いです。ただし、内蔵CPU「Radeon 860M」の性能はIntel Lunar Lakeの「Intel Arc 140V」には一歩及ばないようで、ここではCore Ultra 7 258Vには差をつけられています。

とはいえ、外部GPU非搭載機としては文句無し、と言える水準です。

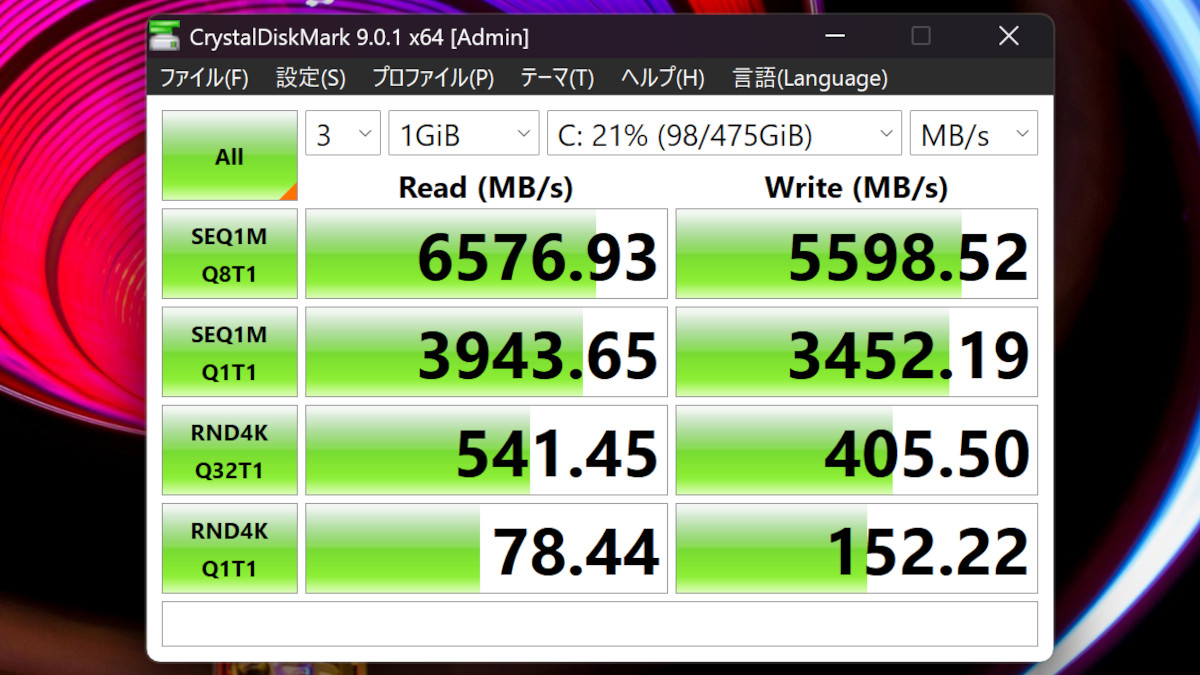

SSDの読み書き速度を測定するCrystalDiskMarkのスコアです。PCIe Gen 4のSSDらしく、非常に高いスコアになりました。Yoga Slim 7 Gen 10はCPU性能が高いですが、それにふさわしいSSD速度だと思います。

バッテリー駆動時間

Lenovo Vantageの設定はベンチマークテストの時と同様「自動」にし、Windowsの設定項目の電源モードを「最適な電力効率」に、ディスプレイ輝度を70%に、音量を30%に、キーボードバックライトをオン(暗いほう)にして、下記の作業をしてみました。

・画像加工ソフトGIMPで簡単な画像加工を約40分

・ブラウザー上でYouTubeの動画・音楽鑑賞を約20分

・ブラウザー上でテキスト入力を約20分

上記トータルで約80分使用し、バッテリー消費は19%でした。単純計算だと1時間あたり約14%のバッテリー消費、バッテリー駆動時間は7時間強となります。これ、悪くない数値ですが、最新のCopilot+ PC対応CPUとしてはちょっと低水準かな、と思います。ただ、今回はLenovo Vantageの設定を「自動」にしていたので、ここを「電源モード:バッテリー節約」にした場合はもう少し駆動時間が伸びるのではないか、と思います。

このコンディションでも7時間以上バッテリー駆動できるのであれば、外出先で終日PC作業をすることも十分可能なのではないか、と思います。

発熱とファン音

特筆すべきことはありません。ファン音は全般に静かで、動画視聴やテキスト入力時などの軽作業時はほぼ無音、ベンチマークテストなどの高負荷時にはファン音が大きくなりますが、特に気になるような音量ではありませんでした。発熱に関してもベンチマークテスト時はキーボード面の上部に熱を感じますが、それも常識の範囲内と言えます。

4. レビューまとめ

Lenovo Yoga Slim 7 Gen 10 (14型 AMD)はLenovo公式サイトで販売中で、11月1日現在の価格は110,781円から、レビュー機の構成「Windows 11 Home/Ryzen AI 7 350/RAM32GB/SSD512GB/2.8K有機ELディスプレイ」のモデルは154,638円です。なお、価格は変動しますので、詳しくは公式サイトでご確認ください。

冒頭の「本当にお買い得なのか?」という問題意識に対する私の答えは「いいえ、お買い得というレベルではありません。爆安レベルです」となります。筐体の質感やディスプレイ、スピーカーの使用感、ベンチマークテストの結果を見ても、この製品が安い理由に思い当たりません。レビューでは唯一「バッテリー駆動時間がもう少し長くても良かったのでは」という点が引っかかりましたが、駆動時間が異常に短いというわけでもなく、目立つ欠点とまでは言えません。ビジネスマンにも学生さんにもおすすめできるモバイルノートだと評価します。

5. 関連リンク

2014年にサイトを開設して以来、ノートPC、ミニPC、タブレットなどの実機レビューを中心に、これまでに1,500本以上のレビュー記事を執筆。企業ではエンドユーザーコンピューティングによる業務改善に長年取り組んできた経験を持ち、ユーザー視点からの製品評価に強みがあります。その経験を活かし、「スペックに振り回されない、実用的な製品選び」を提案しています。専門用語をなるべく使わず、「PCに詳しくない人にもわかりやすい記事」を目指しています。

▶ サイト紹介・ウインタブについて

コメント