パソコンのCPUの型番を見る際に「Core i5」とか「Ryzen 7」など「型番の前のほう」でおおよその性能とか位置づけ(上位とか下位)はイメージできますよね?PCにあまり詳しくない人でもここまでは理解されていると思います。しかし、1年半くらい前から「Core Ultra 5」とか「Ryzen AI 9」のように「型番に『Ultra』とか『AI』という文言が入ったり入らなかったりする」ようになったので、少しややこしくなりました。それでも「5」とか「9」の数字があることにより、「ギリ」性能や位置づけをイメージできます。とはいえ、確実にややこしくなりましたよね…。

Intel CPUの見分け方と選び方について、先日記事を書きました。

「Core Ultra」は種類が多すぎてややこしい!ノートPC用Intel CPUの見分け方と選び方

今回は「AMD CPU(Ryzen)」の見分け方と選び方について説明します。なお、Ryzenには法人など組織でのPC管理に役立つ機能を備えた「PRO」版もありますが、この記事では取り上げません(例えばRyzen AI 7 350とRyzen AI 7 PRO 350の基本的なCPU/GPU/NPU性能は同じです)。

目次

1. Ryzenのネーミングルール

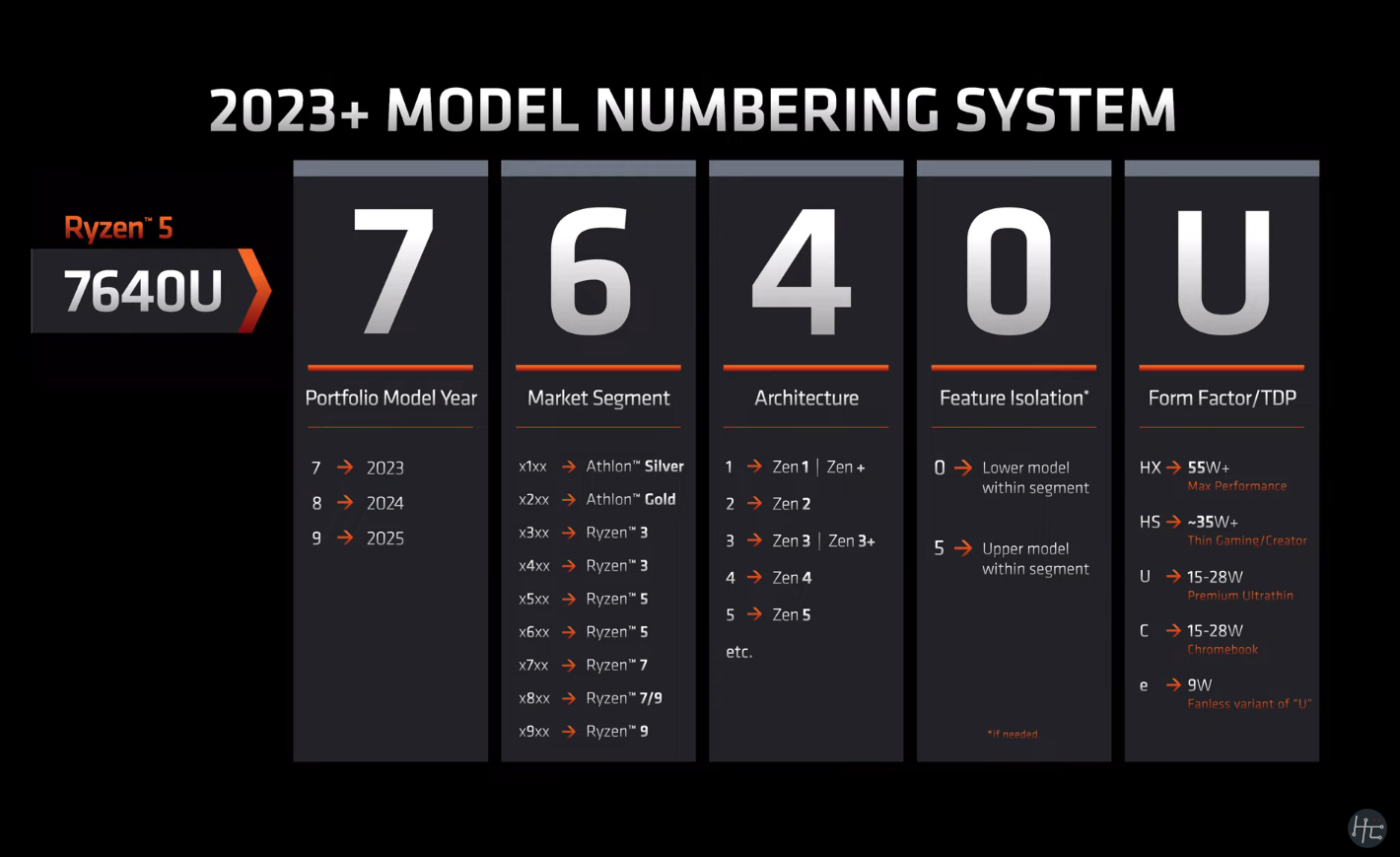

2024年までのRyzenは、基本的に「Ryzen 5 7640U」や「Ryzen 7 8845HS」といった型番体系を採用しており、Intelに似たネーミングルールを採用していました。

出所:reddit(クリックで拡大します)

このように、ネーミングルールを理解していれば型番名から世代や性能を推測することが難しくありませんでした。しかし、2024年以降の「Ryzen AI」世代では、ネーミングルールが大きく変わりました。

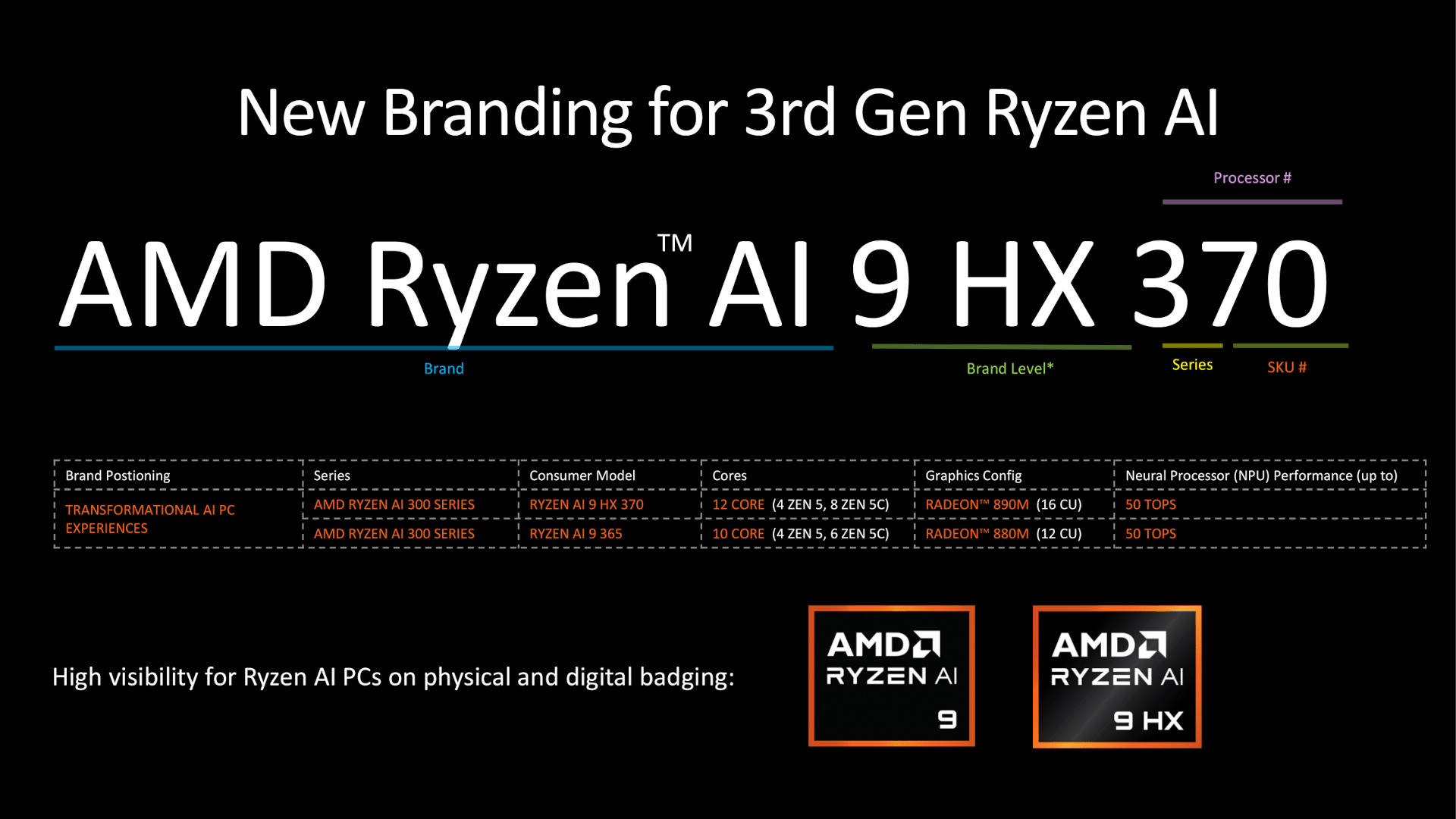

出所:AnandTech(クリックで拡大します)

この画像は、AMDがCOMPUTEX 2024で公開した公式スライドです。「AMD Ryzen AI 9 HX 370」という型番を例に、各要素の意味が明示されています。具体的には以下のとおりです。

AMD Ryzen AI:ブランド(Brand)。Copilot+ PCに対応する、AI処理能力を備えた新世代のRyzenであることを示します。このあと説明しますが、「AI」がつかない「AMD Ryzen」がブランド名になっているものもあります。

9 HX:ブランドレベル(Brand Level)。「9」は上位モデルであること、「HX」は高性能タイプであることを示しています。「HX」がつかない「9」や「7」「5」などもありますし、数字ではなく「Max」「Max+」がブランドレベルになっているものもあります。また、「HX」以外の、従来の「HS」とか「U」といったアルファベットはなくなりました。

370:シリーズ番号とSKU番号を合わせた型番です。2025年モデル(2024年後半以降のリリース)のRyzen AIのシリーズ番号は「3」です。

このように、2024年後半以降のRyzenは「ブランド名 → ブランドレベル → シリーズ番号/SKU番号」という構造となりました。特に「AI」の文言が目立ちます。

ただし、ネーミングルールを理解しただけでは、まだ性能のイメージがうまく掴めません。まずはこの表をご覧ください。これらは現行(これらのCPUを搭載するノートPCが販売されている、という意味です)のRyzenの一部型番です。

| 型番 | ブランド | ブランド レベル |

シリーズ +SKU |

コード ネーム |

NPU TOPS (最大) |

Copilot+ PC |

| Ryzen AI Max+ 395 | Ryzen AI | Max+ | 395 | Strix Halo | 50 | ◯ |

| Ryzen AI 9 HX 370 | Ryzen AI | 9 HX | 370 | Strix Point | 50 | ◯ |

| Ryzen AI 7 350 | Ryzen AI | 7 | 350 | Krackan Point | 50 | ◯ |

| Ryzen 5 230 | Ryzen | 5 | 230 | Hawk Point | 16 | ✕ |

| Ryzen 5 220 | Ryzen | 5 | 220 | Hawk Point | 非搭載 | ✕ |

| Ryzen 7 8845HS | 旧体系 | 旧体系 | 旧体系 | Hawk Point | 16 | ✕ |

「ブランド、ブランドレベル、シリーズ+SKU」の他に「コードネーム」というのもあります。また、「旬」な話としてNPU(Neural Processing Unit)内蔵の有無とNPU性能、そしてCopilot+ PC対応についても理解したいですね。

2. 「Ryzen」と「Ryzen AI」のCopilot+ PC対応

2025年のRyzenにはブランド「Ryzen」と「Ryzen AI」があり、一部を除きすべてAI処理に対応したNPUを内蔵しています。よりAIに強いのが「Ryzen AI」で、すべてのモデル(型番)がCopilot+ PCの要件(40TOPS以上の性能のNPU)を満たす最大50TOPのNPU性能を発揮します。つまり、Ryzen AIを搭載するノートPCはすべてCopilot+ PCです(Copilot+ PCにはCPU以外の要件もあるので、理屈上は「Ryzen AI搭載機イコールCopilot+ PC」とは言えませんが、ウインタブではそのようなケースを見たことがありません)。

「Ryzen」も一部の型番を除きNPUを内蔵しています。しかし、最大16TOPS程度のNPU性能のため、Copilot+ PCの要件は満たしていません。つまり、「型番に『AI』がつかないRyzen」はすべてCopilot+ PC非対応です。

3. Strix Point / Krackan Point / Strix Halo

「Ryzen AI」には3つの系統(コードネーム)があります。

Strix Halo:ノートPC向けとして従来の概念を覆す「バケモノ」です。ブランドとブランドレベルは「Ryzen AI Max+」もしくは「Ryzen AI Max」で、最大16コアのZen 5 CPU、大型GPU(最大40 CU)、広帯域のメモリインターフェース(256bit)、50 TOPSのNPUを搭載します。Passmarkのマルチコア(マルチスレッド)性能は5万点を超え(Ryzen AI Max+)、グラフィック性能はGeForce RTX4060に匹敵するとのレビュー記事が各所で見受けられます。

Strix Point:ノート向けの上位モデルです。ブランドとブランドレベルは「Ryzen AI 9 HX」「Ryzen AI 9」で、例外として1型番のみ「Ryzen AI 7 PRO 360」があります。Zen 5+Zen 5c構成のCPU、RDNA 3.5 GPU、XDNA 2 NPUを搭載します。NPUは最大50 TOPSに達し、Copilot+に対応します。

Krackan Point:ノートPC向けの中位モデルで、ブランドとブランドレベルは「Ryzen AI 7」「Ryzen AI 5」です。Strix Pointと同じくXDNA 2 NPUを搭載しますが、CPU・GPUともに構成が抑えられており、主にミドルクラスのノートPCに採用されます。

Strix Halo、Strix Point、Krackan Pointの型番一覧はこちら。

ノートPC用CPU一覧 - Ryzen AI Maxシリーズ、Ryzen AI 300シリーズ、Ryzen 200シリーズ

4. Ryzen 200シリーズ

Ryzen AIシリーズの影に隠れてしまった、というか、まだ搭載PCが少ないRyzen 200シリーズですが、「AI」がつかなくともしっかり「新型番」です。ブランドとブランドレベルは「Ryzen 9」「Ryzen 7」「Ryzen 5」「Ryzen 3」で、ここだけ見ると旧ネーミング体系と同じですが、その後の数字(シリーズ+SKU)が4桁から3桁になりました。2025年にリリースされたRyzenは「2」というシリーズ名になっているので、Ryzen 200シリーズと呼ばれています。

Ryzen 8000シリーズと同じコードネーム「Hawk Point」を継承し、実質的にRyzen 8000シリーズのリブランドに近いシリーズです。Zen 4アーキテクチャとRDNA 3 GPUを採用し、最大8コア16スレッド、AI処理向けのNPU(最大16TOPS)を搭載するなど、基本仕様は8000シリーズとほぼ同じ。一方で、従来の「HS」や「U」といったサフィックスがなくなり、型番だけでは性能の違いが分かりにくくなったのが難点です。

Ryzen 200シリーズの型番一覧はこちら。

ノートPC用CPU一覧 - Ryzen AI Maxシリーズ、Ryzen AI 300シリーズ、Ryzen 200シリーズ

5. Ryzen 8000シリーズ

従来のネーミングルールに則った型番であり、現在もこれを搭載するノートPCが多く販売されているRyzen 8000番台(コードネームHawk Point)も一部を除きNPUを内蔵しています。しかし、上で説明した通り、その性能はRyzen 200シリーズとほぼ同じで最大でも16TOPS程度と低めなので、Copilot+ PCの要件に達していません。

そのため「AI非対応」とみなされることもありますが、それはCopilot+ PCを基準に言っているだけで、AI非対応ということはありません。クラウドで処理するAIの場合はNPU性能の影響は受けませんし、オンデバイスAI処理もNPUしか使用しないケースだけでなく、NPUとGPUを併用したり、あるいはGPUのみを使用するケースがあります(NPUを使うかGPUを使うかはソフトウェア側の仕様によります)。

また、CPUとGPUの性能は決して低くはなく(というか高いです)、一般的な利用では全く問題のない性能を持っています。オンデバイスAIに特化した処理を重視しない限り、非常に実用的な選択肢です。

6. ウインタブ的おすすめと注意点

ここでは、読者の使い方や重視ポイントに応じて、Ryzen各シリーズをどう選ぶべきかを整理します。

とにかく性能を重視したい人(AI・PCゲーム・動画編集など高負荷作業の機会が多い)

→ Ryzen AI Max / Max+(Strix Halo)搭載機

最高クラスのCPU・GPU・NPUを搭載しており、重い処理でも安心です。さすがに価格は高く、搭載PCも少ないですが、ノートPCで「妥協したくない」人にはおすすめです。GeForce RTX 4060クラスのグラフィック性能が内蔵GPUで得られる点も大きな魅力です。…ただし、搭載PCはASUSのROGシリーズとHPのZBookシリーズなど「ごくわずか」です。

ノートPCでもAI機能を活かしたい人

→ Ryzen AI 9 / 7(Strix Point / Krackan Point)搭載機

CPU/GPU性能が高く、NPU性能も50 TOPSに達するのでCopilot+ PCとしてもしっかり使えます。GPU性能はMax系には劣りますが、AI処理や画像生成にも十分対応できます。CPU/GPU性能に関してはStrix Pointのほうが上で、特にマルチスレッド性能には比較的大きめの差があります。

AIにはこだわらず、コスパ重視の人

→ Ryzen 200シリーズ/Ryzen 8000シリーズ(Hawk Point)

NPU性能は控えめでCopilot+には対応しませんが、Zen 4 CPUとRDNA 3 GPUの組み合わせは依然高性能です。ウインタブ個人としては「割安感のあるRyzen 8000シリーズ搭載機が最もおすすめ」ですね。ただし、Ryzen 200シリーズのうちRyzen 5 220とRyzen 3 210、Ryzen 8000シリーズのうちRyzen 5 8540UとRyzen 38440UはNPU非内蔵なのでご注意ください。

7. Ryzenの選び方まとめ

現状、新しいネーミングルールに則った「Ryzen AI」「Ryzen 200」と従来のネーミングルールに則った「Ryzen 8000番台」を搭載する製品が併売されています(厳密にはRyzen 8000番台以前の型番を搭載する製品も販売されています)。

Ryzen AIシリーズは、Copilot+ PCに対応するNPUを搭載し、「AI処理をフルに活かしたい人」向けです。Strix Haloは最上位、Strix PointとKrackan Pointは軽量ノート向けの実用モデルです。

Ryzen 200シリーズは、既存のRyzen 8000シリーズとほぼ同じ仕様で、AI対応を一部にとどめてコストや電力効率を優先したバランス型です。Ryzen 8000シリーズについては、今後搭載製品が減り、また在庫限りの販売となる可能性もあるため、見かけたときは価格と構成をよく見て判断しましょう。

Intel CoreもAMD Ryzenも型番体系が少々複雑になりましたが、ネーミングルールがわかっていれば、見極めはしやすいと思います。まあ、「(価格や性能が)高いほうがいい」のは間違いではありませんが、ご自身のニーズに合わせて、適切と思われる製品を適切と思われる価格で購入するのが最も賢いとは思います。

8.関連リンク

2014年にサイトを開設して以来、ノートPC、ミニPC、タブレットなどの実機レビューを中心に、これまでに1,500本以上のレビュー記事を執筆。企業ではエンドユーザーコンピューティングによる業務改善に長年取り組んできた経験を持ち、ユーザー視点からの製品評価に強みがあります。その経験を活かし、「スペックに振り回されない、実用的な製品選び」を提案しています。専門用語をなるべく使わず、「PCに詳しくない人にもわかりやすい記事」を目指しています。

▶ サイト紹介・ウインタブについて

コメント

解りやすい記事ありがとうござい

途中で送ってしまった

解りやすい記事ありがとうございました!!

参考になりました