こんにちは、natsukiです。いまや、パソコンやゲーム機のストレージとして一般化したSSD(ソリッドステートドライブ)。しかし、以前のHDD(ハードディスクドライブ)と比べると、規格が非常に複雑で、性能差も相当に大きく、形状すら様々なものがあります。また、必ずしもスペックシートに表記しないような要素で性能が左右される部分もあります。そこで、SSDの規格と性能に関わる基本的な情報をまとめてみました。

SSDの性能は、突き詰めていくと非常に様々な要素が関わり、それらを追求・検証するのは興味深く面白いものです。実際、ネット上で検索すれば、似たカタログスペックのSSDでもこんなに違う!という動画や記事が膨大にあります。ただ、実用面では、どこまでの性能を追求するかは用途によって異なってくるものであり、一般的な使用であれば、とりあえずカタログスペックを参考に製品を選んでたいていは問題ありません。それ以上の高度な性能を要求する人は、そもそも十分な知識と経験を持っていると思いますし。この記事は、SSDのスペックとして必ず表記される基本的な規格と性能の説明、そして、それ以上の細かな性能に関係する「かもしれない」要素を整理する、入門編の記事になります。

1.データ転送形式の規格

現行のSSDのデータ転送形式の規格は、大きく分けて2種類に分類されます。見た目の「形状」ではないので、ご注意ください。

SATA

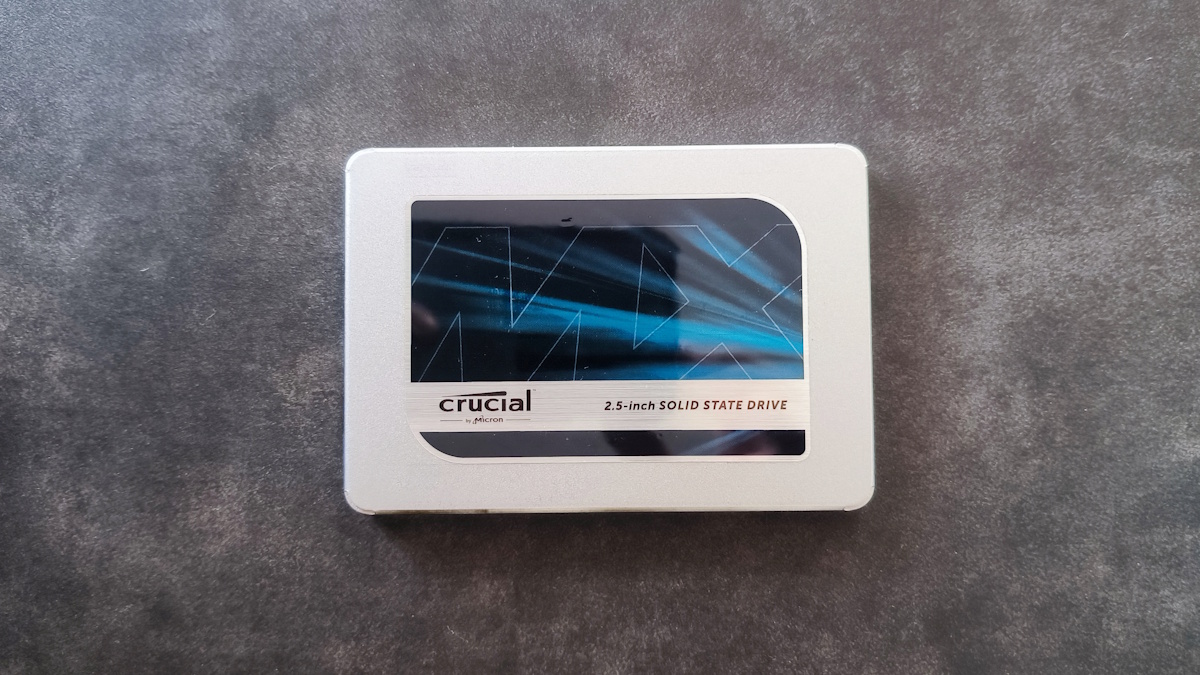

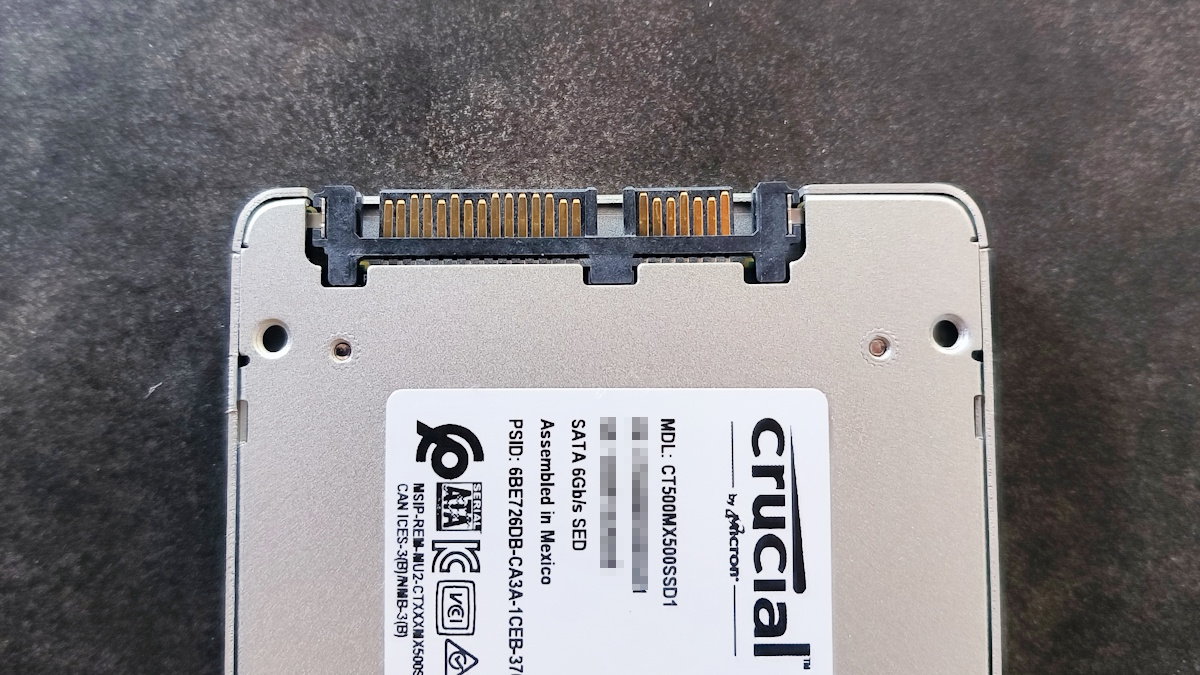

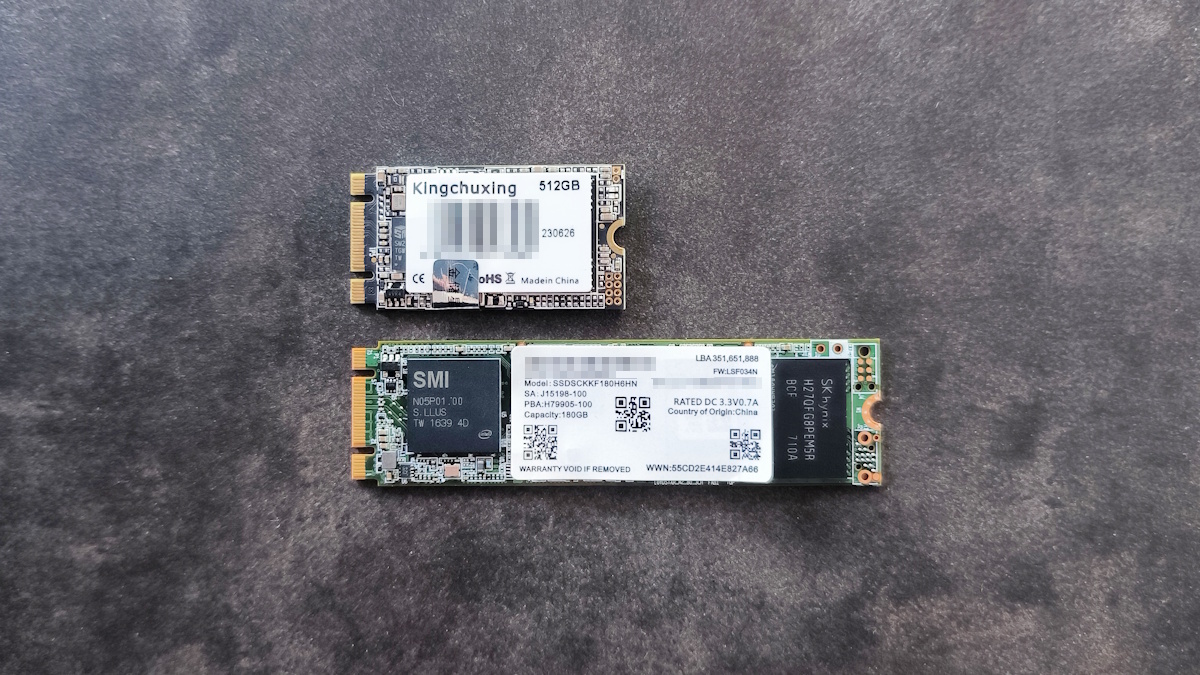

比較的初期のSSDが、SATAになります。いきなりややこしいのですが、このSATA規格は、形状が多様で、上の画像は左側が「2.5インチ」、右側が「M.2」になります。さらにこの他、現在はあまり使われなくなった「mSATA」というのもあります。これらSSDの形状については、後述します。

名称を厳密に言えば、インターフェース規格がSATAで、通信プロトコルがAHCIになります。もっとも、製品名にAHCIを表記することはあまりありません。また、今「インターフェース規格」「通信プロトコル」と表記しましたが、この規格の名称はかなり表記揺れがあり、この記事を書くにあたってざっとチェックしたいくつかのサイトでも、呼び方はまちまちでした。ここについては、訳語の問題の他に、どこまで細かく厳密に説明するか、あるいは何に注目して説明するかという問題もあるので、深入りしません。

さらにSATAには、最大データ転送速度が1.5Gbps/3Gbps/6Gbpsの3種類があり、それぞれ「SATA I/II/III」「SATA 1.0/2.0/3.0」などと表記されます。ただし、現行のSSDの場合はほぼ間違いなく6Gbpsなので、特に注記がなければこれです。厳密に言うと、SSDが普及しはじめた時点ですでにSATA 2.0が普及していたため、SATA 1.0のSSDはまず存在しないはずで、SATA 2.0のSSDも、現在の環境では性能の低さから見かけることは非常にまれです。

規格上の最大データ転送速度は6Gbps、もしくは600MB/sとなります。計算上は6Gbps=750MB/sですが、データエンコードの都合でこうなります。詳しくは省略しますが、気になる人は「8b/10b」で検索してみてください。実際の製品の実測でも、おおむね400MB/s台~500MB/s台の速度が出て、理想的状況下においては、製品による性能差はあまりありません。下記のNVMeよりもデータ転送速度は低速ですが、CPUがIntel N100くらいのエントリースペックのパソコンのストレージとしてや、接続するポート等にデータ転送速度のボトルネックがある外付けストレージやNASなどの用途としては十分な性能で、まだまだ現役です。

NVMe PCIe(PCI-Express)

現行の、よりデータ転送速度が高速な規格です。インターフェース規格がPCIe(PCI-Express)、通信プロトコルがNVMeになります。どちらかだけしか書かないこともありますが、両方併記することが多いようです。スロット形状は「M.2」のみです。

さらにNVMe PCIeには、「世代」と「レーン数」があります。例えば「NVMe PCIe Gen3.0✕4」などのように表記され、「Gen3.0」の部分が世代、「×4」の部分がレーン数を表しています。

世代は、現行で一般的に販売されているのはPCIe Gen3.0/PCIe Gen4.0/PCIe Gen5.0の3種類。「.0」の部分は省略されることもよくあります。当然、世代が新しくなればなるほど、データ転送速度が高速になります。記事執筆現在、NVMe PCIe Gen3.0とNVMe PCIe Gen4.0が広く普及し、ある程度以上の性能を持つパソコンのメインストレージとしてはNVMe PCIe Gen4.0が一般的となっています。NVMe PCIe Gen5.0は最新の規格で、すでに一般販売ははじまっているものの、まだ見かけることは少なく、一般的な普及はこれからです。

「レーン数」は、データをやりとりする経路の数で、SSDの側は基本的に「4」で固定です。そのため、表記が省略されることもあります。従って、SSDを買う際に気にする必要はありません。なお、スロット側も基本的には「4」ですが、まれに、限られたレーン数で多くのSSDをつなぎたいなどの特殊な事情がある場合に、レーン数を省略する場合があります。基本的なデータ転送速度はレーン数に比例するので、リンク先の例のようにレーン数が「2」の場合は、おおよそ「4」の半分程度の速度になります。

データ転送速度は、規格上の上限速度は次の通りになります。

・NVMe PCIe Gen3.0✕4:約4,000MB/s

・NVMe PCIe Gen4.0✕4:約8,000MB/s

・NVMe PCIe Gen5.0✕4:約16,000MB/s

もっとも、これだけ高速になると、実際には理想的状況下においても製品間の実測速度は大きく異なり、また、読み出しか書き込みかによっても製品ごとに速度が異なります。例えば、NVMe PCIe Gen4.0✕4の場合、ざっとAmzonを見ただけでも、製品公称値でのデータ転送速度は、読み書き4,000MB/s台くらいから7,000MB/s台まで、製品によって非常にバラツキがあります。従ってSSDの性能を見るには、世代だけでなく、その製品の具体的なデータ転送速度の公称値も必ず確認する必要があります。

データ転送形式の規格一覧

データ転送形式の規格を一覧表にすると、次のようになります。

| 規格 | 世代、レーン数 | 最大データ転送速度(MB/s) | 備考 |

| SATA | 1.0 | 150MB/s | 一般にSSDで使われることはない |

| 2.0 | 300MB/s | 現行のSSDでは、まずない | |

| 3.0 | 600MB/s | ||

| NVMe PCIe | Gen3.0×4 | 約4,000MB/s | |

| Gen4.0×4 | 約8,000MB/s | ||

| Gen5.0×4 | 約16,000MB/s | まだあまり普及していない |

2.形状の規格

形状に注目すると、一般に流通しているSSDには、おおまかに言って次の3種類の規格があります。この形状が合わなければ、そもそもソケットに挿すことができないので、まずチェックすべき部分です。なお、規格上は存在していても、現実のパソコンなどでほとんど使うことのないものは省いています。

2.5インチ(7mm厚) ― SATA

もともと、HDDの規格であった2.5インチSATAスロットに合わせて作られた規格です。HDDからSSDへの置き換えが進む中で、まずは同じ接続規格として登場しました。接続が比較的低速なSATAであること、また、実はSSDの本体はこんなに大きなサイズは要らないので、中身はスカスカで、スロットの形状を合わせるためだけに無駄にスペースを取ることから、現在、ノートパソコンの内部に使われることは少なくなってきました。しかし、HDDと同じという、世間に広く普及したスロット形状だけに、さほどデータアクセス速度を重要視しない用途として、まだまだ需要があります。具体的には、外付けストレージや、NASなどです。現在のノートパソコンに使われることはまずないと言いましたが、一昔前には、HDD搭載パソコンのストレージをSSDに換装することでスペックアップを図る改造はよく行われていました。また、現行機種でも、ミニPCのジャンルでは、2.5インチSATAスロットを追加ストレージ用に備える機種は多くあります。

mSATA(Mini SATA SSD)

mSATA(Mini SATA SSD)は、HDDからSSDへの移行が進む過渡期に作られたSSDです。HDDに合わせた2.5インチに比べ、大幅に小型化されました。しかし、現在のパソコンに搭載されることはまず無いため、この記事では詳細は省略します。私も持っていないので、画像は、現在でもmSATAのSSD販売を続けている限られた国際大手メーカーであるKingstonよりお借りしました。なお、中古パソコン用などに、今も市場には流通していて、下記M.2の2230/2242サイズとシルエットが似ているので(大きさはまったく違います)、一応、新規にSSDを買う際は注意しましょう。

なお、「micro SATA」というスロット形状の規格も別にあります。こちらも、現行のパソコンで採用されることはまず無いため、省略します。

M.2 ― SATA/NVMe PCIe

現在、パソコンの内蔵SSDとしてもっとも一般的な形状が、M.2です。この規格は、SATAとNVMe PCIeの両方のSSDで使われるほか、「長さ」と「端子の形状」にバリエーションがあるので、そこもややこしいことになっています。

SATA/NVMeと端子の形状

上記のように、M.2スロットは、SATAとNVMe PCIeの両方で使われます。見た目の形状が同じM.2でも、一般的に両者には互換性がないので、どちら専用のM.2スロットなのか、必ず確認が必要です。例えば、外付けSSDケースを購入する場合には要注意ですし、M.2のSATA SSDが挿さっていたノートパソコンにM.2 NVMe PCIeのSSDを挿して換装することはできません。

ただし、一部にSATAとNVMe PCIeの両方に対応している製品もあります。例えば、私が愛用している外付けSSDケース「BENFEI M.2 NVMe SATA SSDケース」は、両方のSSDで使えます。また、パソコンの内蔵スロットでも、先日レビューしたファイルサーバー用ミニPC「GMKtec NucBox G9」のSSDスロットは、1つがSATAとNVMeの両方に対応しています。

M.2端子の形状は「Mキー」「Bキー」「B+Mキー」の3種類があります。基本的には、「M.2 ― SATA」は「B+Mキー」、「M.2 ― NVMe PCIe」は「Mキー」となるので、端子の形状を見れば、どちらのデータ転送形式か分かります。要するに、切り込みが1つなら「Mキー」なので「NVMe PCIe」、2つあれば「B+Mキー」なので「SATA」というわけです。理論上は「Bキー」の「SATA」もあり得るのですが、記事執筆現在で一般に市販されているSSDでは、まず見ません。そういう組み合わせもありうることは、一応知っておくくらいでいいでしょう。

サイズ

M.2のSSDは、SATAとNVMeいずれも、5種類の長さ違いのサイズ規格があります。

22110、2280、2260、2242、2230

の5種類で、はじめの2桁が幅、3桁目以降が長さをmm単位表します。ご覧のとおり、幅はすべて22mm。長さが5種類あるわけです。しかし実際のところ、よく使われるのはこのうち

2280、2242、2230

つまり長さが80mm、42mm、30mmの3種類です。

この画像は2280と2242になります。2280が最もよく使われるサイズです。2242や2230は、UMPCや一部のノートパソコン、モバイルSSDの中身などによく使われます。小さい方が筐体の場所は取らないものの、大きいほうがチップの配置に余裕があり、何より放熱面で有利なので、より低価格で高性能にしやすく、どれを採用するかはサイズと性能、コストなどのバランスによって変わってきます。

データ転送形式と形状の規格まとめ

データ転送形式と形状の規格をまとめると、以下のようになります。M.2は、SATAの場合とNVMe PCIeの場合があり、スロット側に互換性がない場合が多いので、要注意です。

| 形状 | サイズ | インターフェース規格 | 通信プロトコル | 端子形状 |

| 2.5インチ | バリエーション無し | SATA | AHCI | バリエーション無し |

| M.2 | 2230/2242/2260/2280/22110 | SATA | AHCI | 一般的にはB+Mキー |

| PCI Express | NVMe | 一般的にはMキー |

番外編 ― USB接続の小型SSD

最近、USB接続の、いわゆるUSBメモリに代わるSSDが数多く登場していて、私も使っています。これらの中には、たぶん中に汎用のM.2 2242/2230 SSDが入っているのではと思われるものと、独自設計のものがあります。画像上の製品は、ORICO CN210で、すでに4年間、ポータブルSSDとして活躍してくれています。サイズやベンチマーク結果から、おそらくM.2 2242か2230サイズのSATA SSDが入っているんじゃないかと予想されます。下の製品は、MOVESPEEDブランドのポータブルSSDで、読み書き1,000MB/sをたたき出す製品です。データ転送規格は不明で、CrystalDiskInfoでも検出できませんでした。今や、これだけ小型のSSDも出回るようになってきました。

4.その他の、SSDの性能を左右する要素

以上の基本的な規格の他にも、SSDには、性能を左右する様々な要素が色々とあります。

メーカー・ブランド

俗に、「特にSSDは、信頼できる国際大手メーカーのものを買った方がよい」というのは、耐久力や保証に対する信頼性も当然ながら、スペックシートに表記されないこともある細かい部分に品質の差が現れるからです。国際的に名の知れた大手メーカーでも、Samsung、Western Digital、キオクシア、Micron(ブランド名はCrucial)、SK Hynixの5社は、自社でチップ生産を行っているので、特に信頼性が高いと言われます。ただ、そこまでこだわるユーザーにとっては、この記事自体が釈迦に説法だと思いますので、一般的なユーザーは、さしあたり国際的な大手メーカーであれば、それ以上はそれほど気にしなくてもよいでしょう。

なお、では、国際有名メーカーではないSSDは買うべきではないのか?と聞かれると、それもメーカーや販路、何より、用途によって要求される性能はまちまちなので判断が難しいところです。最近は、「蝉族」で話題になったように、スペックシートに現れない部分でも非常に高い性能を持つ新興メーカー製のSSDも出現しています。ただ、当たり前のことながら、あまり有名でないメーカーの製品を判断するにはそれなりの経験と知識が必要になるので、「よく分からなければ、国際大手メーカーの製品を買っておけば安心」です。

サポート体制や販路と言ったサービス面を置いておいて、純粋に品質の面では、個人的には、データ保存用ストレージとしての利用であれば、新興メーカー製のSSDでも十分に使えると判断しています。実際に私は、ORICO、Reletech、Netac、MOVESPEEDなどのSSDを運用しています。ただし、これらのメーカーの私が使っている製品の中には、スペックシートに現れない部分の性能は、優秀とは言えないものも混じっています。しかし、そういった部分は、よっぽど過酷だったり高度な性能を要求する作業で影響の出るかもしれない部分であって、一般的なデータ保存用として使うのであれば実用上は問題ありません。要するに、どういう用途で使いたいか次第ということですね。

私個人としては、独断と偏見による個人的な考え方、そして実際の運用としては、次のような方針で行っています。

・OSを入れるのは信頼性の高い大手国際メーカー品。

・データ保存用なら、国際大手メーカーでなくても、ちゃんとメーカーサイトや販売実績などがある、まっとうな商売をしていることが分かる新興メーカーやブランドも許容。ただし「目利き」は必須。

・「販路」には要注意。とても要注意。

・たとえ国際大手メーカー製品だろうと、消えるときは消えるので、必ずデータのバックアップは定期的に取る。

RAM(メモリー)を備えているかどうか

一昔前のNVMe PCIeのSSDでは、メモリ(RAM)を備えているかどうかが性能に大きく関わりました。このメモリは、パソコンなどと同じように、一時保存領域で、これが有ると無いとでは、ある程度のまとまった量のデータを転送するときに、顕著な差が出る、つまり、メモリがないSSDは、大容量のデータを一気に転送しようとすると極めて低速になったものです。

と、ここまで過去形で書いたのは、現在においては、コントローラーの進化により、本来の記憶領域の一部をメモリとして扱う技術が進み、独立したメモリを備えていなくても、十分にまとまったデータの転送に耐えうる性能を確保できるようになってきたためです。このコントローラー性能は、スペックシートからでは分からない部分で、猛者になるとSSDの保護シールを剥がして(もちろん、保証がなくなる可能性が高い)チップの型番を見ることである程度分かるようですが、基本的には、実際に使ってみないとなんとも言えません。それも、「まとまった量」が100GBなのか500GBなのか、下記の空き容量が少なくなることでどのくらい影響を受けるかなどはまちまちです。

一般論としては、もちろん、国際大手メーカーのより価格の高いSSDの方がこういった能力の信頼性も高いと思われます。ただ、新興メーカーでもこういうソフトウェア部分の品質が近年とみに上昇しているのも事実です。また、マイナーメーカーの比較的低品質な製品(もちろん製品としてはまっとうで詐欺製品ではないもの)であっても、数十GB程度の転送であれば、たいして影響は出ません。数百GBくらいを一気に転送しようとすると、顕著な差が出る場合が見られます。あとは、そういう巨大なデータ転送を行う用途に使うかどうかですね。

SLC、MLC、TLC、QLC、(PLC)

SSDの性能を決める重要な要素に、1セル(セルのなんたるかはこの記事では省略します)にどれだけデータを詰め込めるか、というものがあります。技術的には、1セルを多層化した、「SLC」「MLC」「TLC」「QLC」「PLC」といったSSDが開発されています。これは、SSDによって明記されている場合と書かれていない場合とがあります。この名称の意味することは、

S(シングル=1)→M(マルチ=2)→T(トリプル=3)→Q(クアッド=4)→P(ペンタ=5)

ということで、右に行くほど多層化が進められています。なお、PCLは、記事執筆現在、まだ市場には出回っていません。そして、多層化によって1セルあたりのデータ容量は増えるものの、耐久性や各種性能は劣化してしまうため、一般的には数が少ないほど、価格が高く、耐久性が強く、データ転送速度が速くなります。

だったら、金に糸目をつけなければSLCが一番、と理論上はなりますが、現在は、コントローラーやキャッシュによって性能の劣化をある程度抑えられるため、TLCが主流で、一部の格安SSDにQLCが採用される、といった状況になっています。QLCでも、コントローラーなど、その他でうまくやりくりして十分な性能と信頼性を持つ製品もありますが、OSを入れるなど、特に信頼性が重視される場合は、とりあえずTLCの方が安心ではあります。ただし、ここまで細かい情報になってくると、スペックシートに書いていない場合も多くあります。

容量に余裕がなくなったときの挙動

SSDでは、容量ぎりぎりまでデータを保存して、空き容量に余裕がなくなったときにデータ転送速度が低下する例が見られます。RAMを搭載せずに、本来の記憶領域をメモリとして利用している場合はなおさらです。また、劣化を早める要因となる場合もあります。そのメカニズムはここでは省略しますが、これはコントローラーやファームウェアなどによってある程度は軽減できるものの、SSDの構造上、完全には避けられないものです。ただこれも、どのくらい余裕がなくなると、どのくらい低下するかはまちまちで、高性能なSSDにはほとんど影響がないようなものもあり、実際に使ってみないことには分からない部分です。

耐久性「TBW」

SSDは、構造上、データの保存を繰り返すほどに劣化が進み、必ず、どこかの時点でデータが消えたり記憶できなくなったりします。それがいったい、累計でどのくらいのデータ量を保存すれば実用に支障が出るくらい劣化が進むかの目安を示す数値が、「TBW」です。ただ、現在の技術水準では、TBWが低めのQLCのSSDですら、常識的な使い方であればTBWを越えるより先に、他の部分の劣化が問題になるくらいの耐久性はあるので、よっぽど特殊な使い方をしない限りは基本的に気にする必要はないでしょう。

記憶容量の絶対的な大きさ

一般に、SSDは容量が大きければ大きいほど、同じカタログズペックでも、実用上の性能が高いと言われます。これには、以下のような理由があります。

第一に、上記のようにSSDは必ず劣化するものですが、その劣化を遅らせるため、ファームウェアによってSSDのセルを「まんべんなく」使うことで、劣化に偏りがないようにしています。従って、例えば、500GBのデータを保存する際に、1TBのSSDであれば全体の約半分を使用し、2TBのSSDであれば全体の約1/4を使用するので、2TBのSSDの方が劣化は半分で済む計算になります。ここまで理想通りに行かなくても、容量が大きいほど劣化の影響が少ないということは言えるでしょう。

第二に、これも上記のように、SSDは残り容量が少なくなると、データ転送速度低下や、劣化を早めるなど、様々な問題が発生しやすくなります。従って、絶対的な容量が大きく、結果的に空き容量に余裕があれば、性能面でも有利ということになります。

ただ、これらも実際にどのくらいというのを定量化することは不可能なので、「容量に余裕を持っておくといい」くらいに考えておけばいいでしょう。

コントローラーとファームウェア

すでに多少触れましたが、以上のようなSSDの実運用上の性能差は、現在の技術では、コントローラーやファームウェアによって、かなりの部分をカバーすることが可能です。ただし、これはスペックシートからはまったく分からない部分です。こういう部分は国際大手メーカーの専売特許かと思いきや、中華新興メーカー製品でも、優れた製品は多くあります。いわゆる「蝉族」はその典型と言えるでしょう。このレベルにこだわるならば、ネット上の様々な検証記事を調べたり、自ら買ってテストするしかありません。

ひとつ言えるのは、もはや「RAMがないから低性能」「QLCよりTLCの方が高性能(こちらは、傾向としてはまだ確かにある)」とは一概に言い切れない時代が来ているということです。

いずれにせよ、これらの要素まで踏み込んで判断するには、それなりの知識と経験が必要となってきます。また、このような違いは、実用上は高度な運用で影響の出てくるものなので、過度に気にしすぎても仕方ありません。トップクラスの信頼性を誇るCrucialブランドですら、例えば最廉価帯の「Crucial P3 Plus」は、ロットによってQLCかTLCかすら違い、同じ製品なのに、個体によって高度なベンチマークによる性能差がかなりあることは、ネットを調べればたくさん検証が出てくると思います。しかし、この差を判別、検証するのは、実際にはなかなか困難です。こういう、高度な性能差が関わるような運用をする人は、そこに至るまでに自分自身で用途に合った製品を見いだす知識と経験は得ていると思いますし。一般的な利用であれば、とりあえず「スペックシートを見て、それなりに信頼できるメーカーの製品を買う」で問題無いかと思います。

5.SSD本体以外の要因

いくらSSDが高性能であっても、その他の要因がボトルネックとなって十分に実力を発揮できないことは当然あります。それらの主な要素を、確認しておきます。

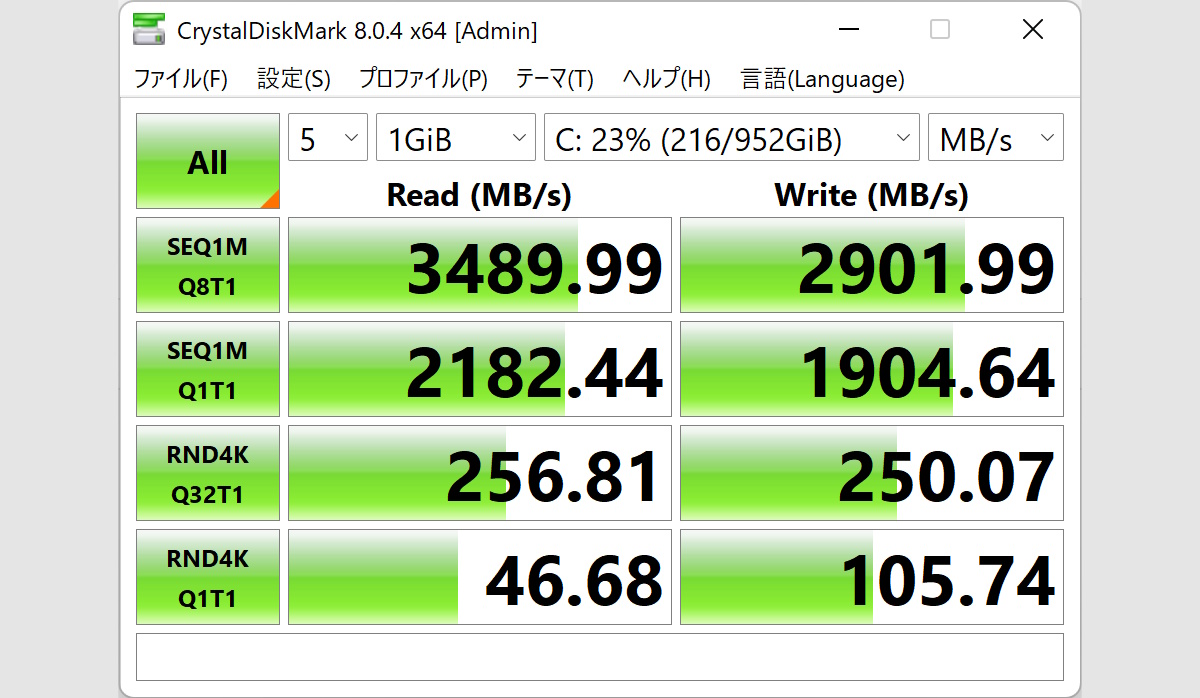

転送するデータのサイズ、数、転送時間

ここまでのスペックであがっているデータ転送速度は、基本的に「シーケンシャルアクセス」のものです。そして、各メーカーで特に触れられることはありませんが、ここで言う「シーケンシャルアクセス」の測定は、事実上、世界的なデータ転送速度測定ソフトのデファクトスタンダードとなっている「CrystalDiskMark」での測定に準ずると思われます。「シーケンシャルアクセス」や「CrystalDiskMark」のなんたるかは、下記記事をご参照ください。

ゼロから始めるWindows10(2021)- 定番ベンチマークソフト「CrystalDiskMark」で、ストレージのデータ転送速度を調べよう!

実際のところ、新興中華メーカーだと、製品ページにCrystalDiskMarkのスクショを例示している場合がよくあります。

CrystalDiskMark:Crystal Dew World

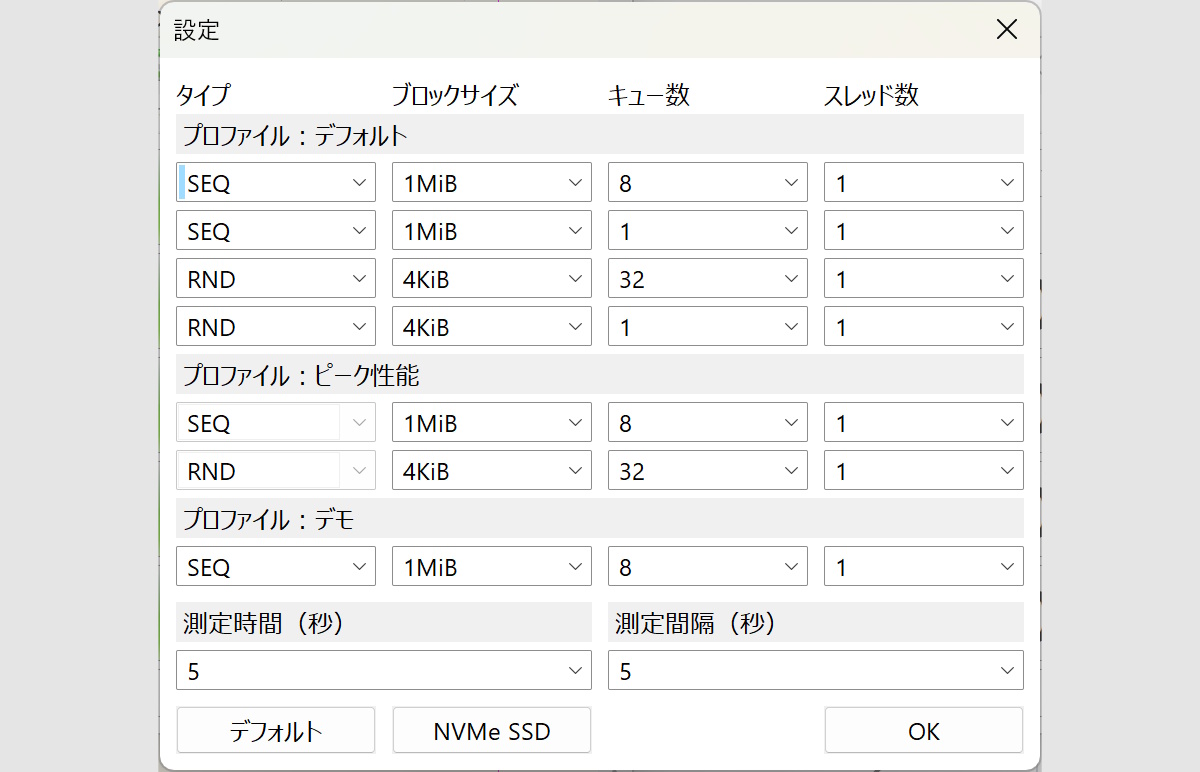

そしてCrystalDiskMarkでのシーケンシャルアクセスがどうなっているかというと…、上の画像は、CrystalDiskMark 8での、デフォルトの設定です。これらの意味するところは、ここでは省略しますので、上記記事をご参照ください。ともかく、SSDのデータ転送速度の公称値は、基本的にこのCrystalDiskMarkのデフォルト設定かそれに準じる条件での値と思って、ほぼ間違いありません。そして、この設定は、SSDがほとんど理想的に最大の性能を発揮できる設定です。

実際には、データがより細かかったり(ランダムアクセス)、逆に大きすぎて長時間連続でアクセスを継続したりメモリを喰いすぎたりなど、転送するデータのサイズや転送にかかる時間、連続性などによっても、データ転送速度は非常に大きく変わります。

接続ポート・ケース・ケーブル

当然ながら、SSDを接続するポートなどの性能がSSDの規格に十分に対応している必要があります。特に外付けで使う場合、現行のUSBによる最大データ転送速度は40Gbps(5,000MB/s)までで、さらにややこしいことに、40Gbpsクラスの高速データ転送にはUSB4とThunderbolt 3/4という2系列の規格が併存しているため、例えば、一見40Gbps対応でも、Thunderbolt対応のSSDケースをUSB4のポートにつないだところで、40Gbpsの速度は出ません。もちろん、USB 3.x以下の規格であれば、もっと低速になります。USBの規格についての詳細は、下記記事をご覧ください。

ややこしい「パソコンのUSB規格」について、実用的に「これだけは知っておきたい」ということをざっくり解説します

また、現行で安価な外付けSSDケースは、データ転送速度10Gbpsまでのものが一般的です。

この外付けSSDケース「ORICO TCM2-U4」のように、40Gbpsのデータ転送速度に対応する外付けSSDケースもありますが、現状ではかなり高価になります。

ORICO TCM2-U4 レビュー - USB4とThunderbolt 4に対応した、データ転送速度40gbpsの外付けSSDケース

もちろん、ケーブルも高速なデータ転送速度に対応している必要があります。これは、SSDケース付属のケーブルを使うのが無難ですが、まれに、ケース付属の純正ケーブルでも、パソコン側との相性によって十分なデータ転送速度が出ないこともあるようです。

排熱

SSDは、一般にかなり発熱します。このあたりの発熱も、製品によって大きな差があるものの、基本的には、データ転送速度が速ければ速いほど激しく発熱すると考えていいでしょう。そして、一定の温度に達するとサーマルスロットリングが働いてデータ転送速度を抑制します。従って、特にNVMe PCIe Gen3.0以上のSSDは、十分な冷却環境がないと性能を発揮できません。

6.まとめ

規格のまとめ

以上、簡単にまとめておくと、SSDの性能は、データ転送形式の規格によっておおよそ定まり、

SATA<NVMe PCIe Gen3.0<NVMe PCIe Gen4.0<NVMe PCIe Gen5.0

となります。ただし、NVMe PCIe Gen5.0は、まだ普及はこれからの新規格です。また、NVMe PCIeは、世代が同じでも製品によって性能にかなり幅があるので、データ転送速度の公称値をきちんとチェックしましょう。

一方で形状は、HDDと互換性のある2.5インチと、より小型なM.2があり、2.5インチはデータ転送形式はSATAのみに対応します。M.2はSATAとNVMe PCIeの両方で使われますが、端子形状が異なるため、スロットの見た目は同じでも、通常は互換性がないので要注意です。

用途に合った選択を ― ホントにそんな性能が要るのか?

SSDのような部品は、追求し出すと奥が深く、過酷なベンチマークを様々な観点から行ってみると、同じカタログスペックの製品でも(ときには同じ製品ですらロットによって)ずいぶんと性能に差があったりします。しかし、そこまでの性能を要求するかどうかは、用途次第となるでしょう。

基本的な用途であれば、上記のスペック上の規格を見て、大手国際メーカーの(心配であれば特にSamsung、Western Digital、キオクシア、Micron(ブランド名はCrucial)、SK Hynix5社の)製品を選んでおけば、まず実用上の問題が出ることはないと思います。

実際のところ、新興メーカーの製品でも、まっとうな製品であればデータ保存用であれば十分な性能があります。ただし、販路にはくれぐれも注意するのと、どこが「まっとうな製品」なのかという一定の目利きは必要でしょう。先述のように、中には、スペックに現れない部分を含めても大手国際メーカーと遜色ない性能の製品も数多くあり、こういうのが好きな人にとっては格好の目利きの対象となっているようです(笑)

販路に注意 ― 国内の販路でもニセモノが多く流通しています

残念ながら、SSDをはじめとしたストレージ製品は、非常に詐欺の多いジャンルです。Aliexpressなどの海外通販はもちろんのこと、国内通販においても、明らかに詐欺製品と思われるものを以前より多く見かけるようになってきました。ウインタブの読者であれば、「16TB」とか「64TB」みたいな露骨なものに引っかかることはまずないとは思いますが、一方で、わりと妥当な価格で、かつ実在ブランドを模して販売されている巧妙な詐欺商品も存在します。

「H2testw」で容量偽装をチェック!あなたの使っているUSBメモリやSDカードは大丈夫?

たとえ国内通販の、かつ大手国際メーカーの製品であっても、「出品者の素性」をよく確認して購入することは必須です。くれぐれもご注意ください。

7.関連リンク

ウインタブをきっかけに、海外通販で奇天烈なガジェットを漁ることにハマる。趣味は旅行(自然も史跡も)、アマチュアオーケストラなど。自分の知識欲も満たせるので、楽しんで記事を書いています。興味を持ったもの、面白いと思ったものを、読者の皆さんと共有できれば幸いです。

ウインタブをきっかけに、海外通販で奇天烈なガジェットを漁ることにハマる。趣味は旅行(自然も史跡も)、アマチュアオーケストラなど。自分の知識欲も満たせるので、楽しんで記事を書いています。興味を持ったもの、面白いと思ったものを、読者の皆さんと共有できれば幸いです。

コメント

コンシューマのNVMeは組み込みに特化したM.2のみ一択は規格の窮屈さ感じますね

別にU.3やE1規格のnvmeSSDをまんま一般PCに持ってこいとは思いませんが

そろそろ安価でホットスワップな規格来ないかなーとは正直思ってしまいます

まあ、まさに「一般PCにホットスワップはあまり必要ではない」ためでしょうか。

作る方からしても、規格が一緒の方が汎用性も高く、コストダウンできるでしょうし。

ちょっとストレージを換装したいくらいのユーザーからすれば、厚さに気をつければいいだけであった2.5インチスロットから比べると、M.2でも十分にややこしくなったとは思います。

そして、ガチなサーバー利用であれば、挙げてくださったようにU.3やE1がありますからね。

もっとも、私はパソコン自作はしないので、スペースや構成のバリエーションに余裕がある自作デスクトップだと話は別なのかもしれません。