Xiaomiのタブレット「Redmi Pad Pro」の実機レビューです。6月7日にヨドバシ・ドットコムで注文し、6月8日に手元に届きました。届いた直後にこの記事を書いているわけで、じっくり試したとは言い難い状況ですが、取り急ぎ筐体やベンチマークスコア、使用感などの「ファーストインプレッション」をお届けします。

・Snapdragon 7s Gen 2と競合製品よりもワンランク上のSoC

・2,560 × 1,600解像度の大型ディスプレイ、WidevineもL1

・Dolby Atmos対応の4スピーカー搭載、音質も良好

・無難なデザインで質感の高い筐体

ここがイマイチ

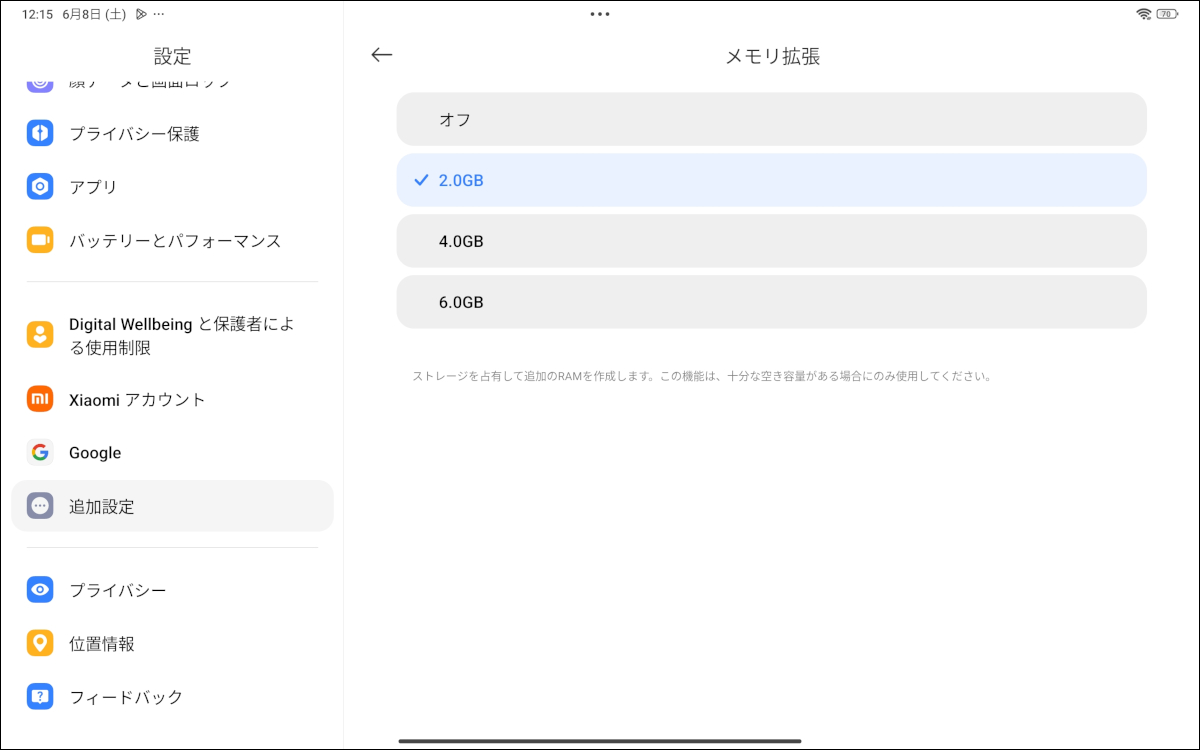

・RAM6GB/ストレージ128GBと容量小さめ(ただしRAM拡張機能あり)

・ケースやペン、保護フィルムが付属せず別売り

販売サイトはこちら

Redmi Pad Pro:Xiaomi 製品紹介

Redmi Pad Pro(グラファイトグレー):ヨドバシカメラ

Redmi Pad Pro(オーシャンブルー):ヨドバシカメラ

Redmi Pad Pro(ミントグリーン):ヨドバシカメラ

1.概要

スペック表

| Redmi Pad Pro | |

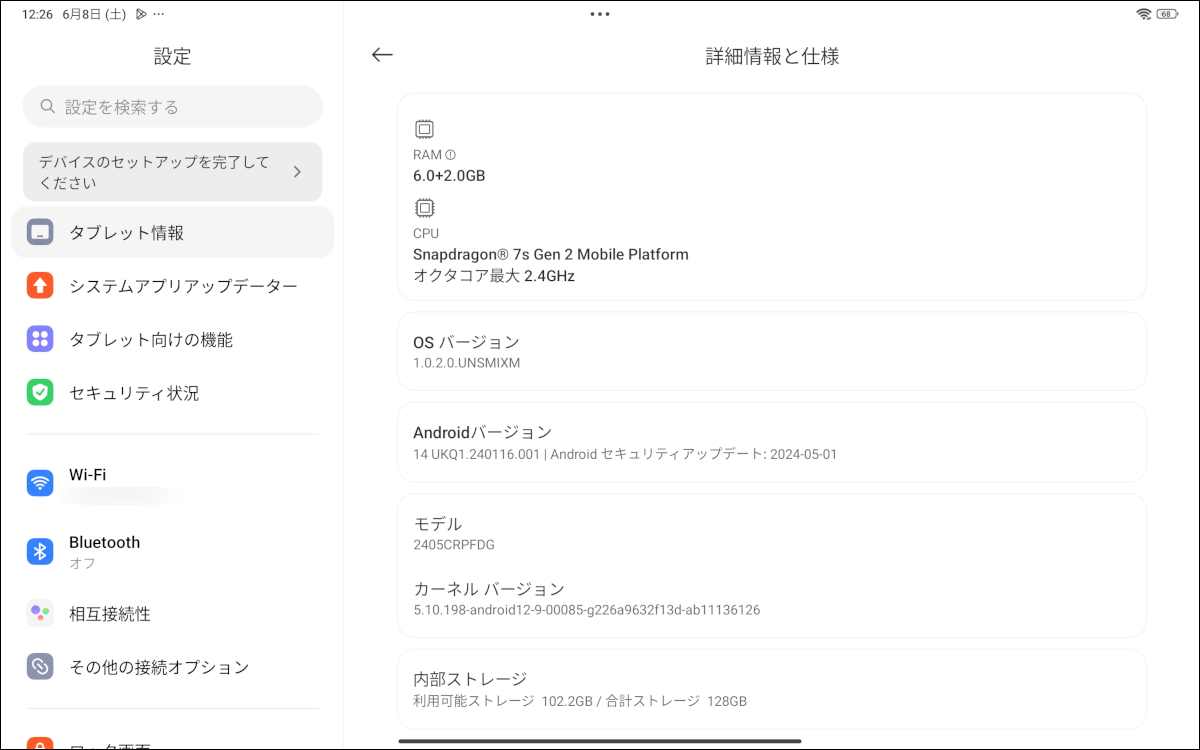

| OS | Xiaomi HyperOS(Android 14ベース) |

| SoC | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 |

| RAM | 6GB(拡張機能により最大12GB) |

| ストレージ | 128GB |

| ディスプレイ | 12.1インチ(2,560 x 1,600)120Hz |

| LTEバンド | — |

| SIM | — |

| ネットワーク | Wi-Fi 6、Bluetooth 5.2 |

| 入出力 | USB Type-C 、microSDカードリーダー、オーディオジャック |

| カメラ | イン8MP/アウト8MP |

| バッテリー | 10,000mAh |

| サイズ | 280 × 181.85 × 7.52 mm |

| 重量 | 571 g |

コメント

OSはAndroid 14ベースのXiaomi HyperOS、SoCはSnapdragon 7s Gen2です。Xiaomiの公表値によればAntutuスコアが620,709点とのこと。SoC性能は悪くありませんが、RAMが6GBと小さめなので、多少使用感に影響が出るかなあ、と思っていました。…しかし…

ついてますやん、メモリ拡張機能。Xiaomiだけでなく、ウインタブがよくご紹介・レビューしている中国メーカー製品のほとんどがこの機能を搭載しているんですよね。ただし、この機能は「ストレージの空き領域をRAMとして使う」ものなので、拡張分のRAMはもともとも物理RAMほど高速には動作しませんし、なんならウインタブはその効果について懐疑的です。ただ、もともとのRAM容量が小さいので、「多少は安心感がある」と今は思っています。

ストレージは128GBで、こちらもゲームをたくさんインストールするにはちょっと心もとないですね。一応microSDカードによるストレージ拡張も可能です。RAMとストレージに関しては、同じXiaomiのPOCO Padが8GB/256GBで、それ以外のスペックはRedmi Pad Proとほとんど同じなので、心配な方はPOCO Padにするほうがいいかもしれません。

ディスプレイは12.1インチで解像度は2,560 × 1,600(アスペクト比16:10)と高精細で、リフレッシュレートは120Hz(アダプティブリフレッシュレート)、Redmiシリーズ初となるアクティブペン「Redmi Smart Pen」も別売り(6,980円)で用意されます。

カメラはイン/アウトとも8MP、バッテリーは10,000 mAhと大きめの容量になっています。なお、今回のレビューではペン入力やカメラ品質についてはテストしていません(後日別記事にてご案内する予定です)。

では、筐体から見ていきましょう。

2.外観と使用感

同梱物です。クイックスタートガイド、ACアダプター(33W出力)、USBケーブル(主に充電用です)、SIMイジェクトピンが入っていました。クイックスタートガイドは完全に日本語化されていますが、筐体の各部名称が図示されているのみで、あとは「安全に関する情報」が記載されているのみでした。HyperOSの使い方など、取扱説明書に相当する内容についてはクイックスタートガイドに記載のあるQRコードでWebサイトにアクセスして確認する仕組みです。

また、RedmiPad ProはWi-Fi専用機ですが、MicroSDカードスロットの開閉にイジェクトピンを使用します。

ディスプレイ面です。四方のベゼルは細めですが、最近は中華タブの上位モデルでもこのくらいのベゼル幅の製品は珍しくありません(例:Blackview Tab 18 / DOOGEE T30 Max)ので、さすがXiaomi!という感じでもないです。

前面ガラスにはゴリラガラス3が使われており、傷つきには強いですが、保護フィルムは貼られておらず、別売となります(1,980円)。

このディスプレイはXiaomi公式サイトで具体的な発色品質(色域、100%sRGBとか100%DCI-P3とか)について説明がありませんが、Dolby Vision対応で、設定画面で発色の調整も可能です。

手持ちのPCモニターやタブレットと発色の比較をしてみましたが、100%sRGBクラスの発色品質は備えているのではないか、と評価できます。なお、(言うまでもありませんが)アプリDRM InfoにてWidevineがL1であることを確認しています。

背面です。Redmi Pad Proには3色(グラファイトグレー、オーシャンブルー、ミントグリーン)ありますが、ウインタブで購入したのはオーシャンブルーです。「かなり淡いスカイブルー」という感じの色味でした。

筐体素材は「メタルのユニボディ(ユニボディとは「継ぎ目のない筐体」という意味です)」です。手触りは滑らかで質感が高いと思いました。

カメラバンプの張り出しは小さめ。しかし、テーブルの上で引きずるようなことをすると(タブレット本体・テーブルのいずれも)キズが付いてしまうと思いますので、ケースは一緒に購入しておくほうがいいでしょう(別売りで2,980円)。

右側面

左側面

左右の側面です。いずれにも2つずつスピーカーがついています。つまり、Redmi Pad Proは4スピーカー搭載です。また、左側面の画像に(文字が逆さまで申し訳ありませんが)Dolby Vision・Atmosのロゴが入っています。

この他、右側面にはUSB Type-Cポートとイヤホンジャックが、左側面には電源ボタンがついています。

なお、スピーカー品質は「高い」です。低音から高音までクリアに聴こえますし、やや音量を上げる必要はありますが低音も結構響きます。この価格帯のタブレット製品としては高く評価できますね。

上側面

下側面

上下側面です。上側面には音量ボタン(画像右側)とMicroSDスロット(画像左側)、そしてマイク穴があります。下側面には何もありません。

「わかってた話」ですが、MicroSDスロットにSIMカードは入りません。MicroSDカード専用です。

一通り筐体を確認してみましたが、ウインタブで過去にレビューした中華タブ上位モデルと比較して、めちゃめちゃ質感が高いとか筐体が薄いとかの印象はありません。厚さについては7.52 mmと開示されていますが、12インチ級の中華タブ上位モデルでも7ミリ台なので、特に体感差はないですね。

ただし、軽いです。直近レビューしたBlackview Tab 18(12インチ)にせよDOOGEE T30 Max(12.4インチ)にせよ、重量は600 gを越えます。一方のRedmi Pad Proは571 g(実測値576 g)なので、多少の体感差があります(特に対DOOGEE T30 Max)。

3.システムと性能テスト

ウインタブで過去にXiaomiのタブレットをレビューしたことはありますが、レビュアーは私ではありませんでした。また、Xiaomiスマホについても同様で、私自身がレビューする機会は直近だとほぼありませんでした。

なので、私は「初めてXiaomiのタブレットを使う人」と大差ありません。そのうえで、Hyper OSを短時間使った印象を書きます。

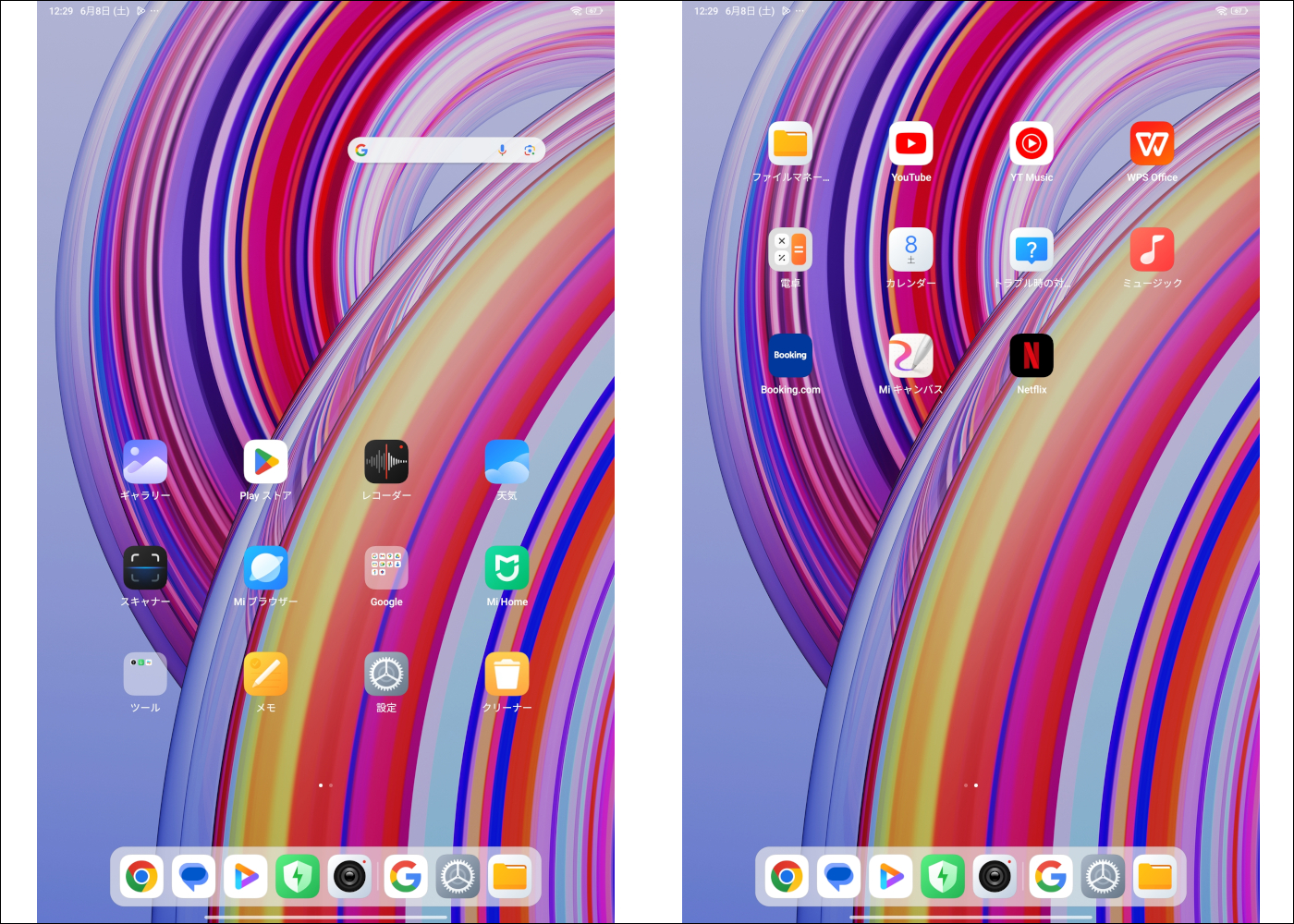

ホーム画面です。普通のAndroid製品の場合、ホーム画面で下から上にスワイプするとアプリ一覧が表示されますが、Redmi Pad Pro(HyperOS)ではホーム画面で下から上にスワイプしても何も起きませんw なので、この画像の左側にはホーム画面を、右側にはホーム画面で右から左にスワイプした画面を掲載しています。

また、設定項目の位置や文言も独特に感じられる部分があります。

まだRedmi Pad Proを数時間しか使っていませんが、ついつい「ホーム画面で下から上にスワイプ」というのをやってしまい、ちょっとイラッとしたりはします。しかし、「決して使いにくくはなく、またわかりにくくもない」ですね、HyperOS。これまで私はあまりカスタマイズされていない中華タブをよく使っていたので、「慣れていない」だけです。むしろ今は「ふんふん、ここはこうするのか」などと楽しみながらいろいろ試している、という感じです。

所詮Android、ちょっと独特なUIであっても八方塞がりになんてなりません。Xiaomi製品に慣れていない方でもこの点は安心していいですし、慣れてしまうとどんどん使いやすくなるんだろうと思います。

なお、独自のアプリや機能については、この記事では触れません。別記事にてご紹介する予定です。

Antutuベンチマークスコアです。約60万点でした。なお、このスコアは「標準搭載のRAM6GBに加え、2GBの拡張RAMを有効化し、合計8GBとして測定したもの」です(初期状態で6GB+2GBになっていました)。

RAM拡張機能の値を「0GBから6GBまで」か動かして10回くらい測定してみたところ、拡張RAMを増やすほうがスコアが上がる傾向があるように思われましたが、「有意」とまで言える感じではありませんでした。試行によるスコアのばらつきは最低で約56万点、最高で約61万点でした。

ウインタブでよくレビューしている中華タブの上位モデル(Helio G99搭載)のAntutuスコアは概ね40万点程度なので、それよりはツーランクくらい上のスコアですね。

ゲームもやってみました。「オーディン:ヴァルハラ・ライジング」という、割と重いとされているゲームです。

描画品質を「高」にしてプレイしました(他のスマホなどでも遊んでいるので、ゲーム側で自動設定されたものか、それとも他の端末の設定を引き継いでいるのかはわかりません)。この設定で全く問題なくプレイできました。なんならTensor G3搭載のGoogle Pixel 8よりも滑らかに動きましたねw Antutuスコアだけではゲームの快適性は決まらないんですね。「やっぱりSnapdragon」なのか…。

4.レビューまとめ

Xiaomi Redmi Pad ProはXiaomi公式ストアでの取り扱いはなく、家電量販店(エディオン / ビックカメラ / ヤマダデンキ / ヨドバシカメラ)などで販売中です。価格は41,800円ですが、家電量販店での購入の場合はポイントが付くことが多く、ヨドバシカメラとビックカメラでは10%ぶんのポイントがつきます(レビュー機はヨドバシカメラの通販サイト、ヨドバシ・ドット・コムで購入しました)。また、オプション品の価格は下記の通りです。

・Redmi Pad Proカバー:2,980円

・Redmi Pad Proキーボード:8,980円

・Redmi スマートペン:6,980円

・Redmi Pad Pro保護フィルム:1,980円

※いずれも市場想定価格ですが、ヨドバシカメラでは上記と同価格でした。

今般、取り急ぎ製品到着日に「ファーストインプレッション」的なレビュー記事として執筆しました。現状、カメラ品質について試しておらず、またHyperOSの独自機能についてもしっかりとご説明ができる状態ではありませんので、後日、(そもそもこの製品を購入した目的である)同価格帯の中華タブ上位モデルとの比較記事として、この記事で積み残した内容についてご説明する予定です。

現時点での感想として「やっぱり『さすがXiaomi』」と思っています。量販店サイトのポイント付与分を考慮すれば実質3万円台という価格でAntutu60万点、2,560 × 1,600解像度のディスプレイ、そしてDolby Atmos対応の4スピーカーを搭載する大型タブレットを購入できる、というのは本当にすごいことだと思いますね。

中華タブの上位モデルもどんどん品質を上げてきていますので、同価格帯の製品同士を比較すれば、ディスプレイやスピーカーの品質に関して「Xiaomiがぶっちぎり」という感じでもなくなってきているとは思います。しかし、中華タブのほとんどは上位モデルでも依然としてHelio G99搭載という水準にとどまっていますし、「上位モデルでもLTEを捨て、Wi-Fi専用と割り切る」ような思い切りも見られません。この切り口については後日別記事を書きますが、中華タブに肩入れしているウインタブでも「さすがXiaomi」ということは間違いなく言えると思います。

5.レビュー動画

この製品のレビュー動画も作りました。ぜひご覧ください!

6.関連リンク

Redmi Pad Pro:Xiaomi 製品紹介

Redmi Pad Pro(グラファイトグレー):ヨドバシカメラ

Redmi Pad Pro(オーシャンブルー):ヨドバシカメラ

Redmi Pad Pro(ミントグリーン):ヨドバシカメラ

コメント