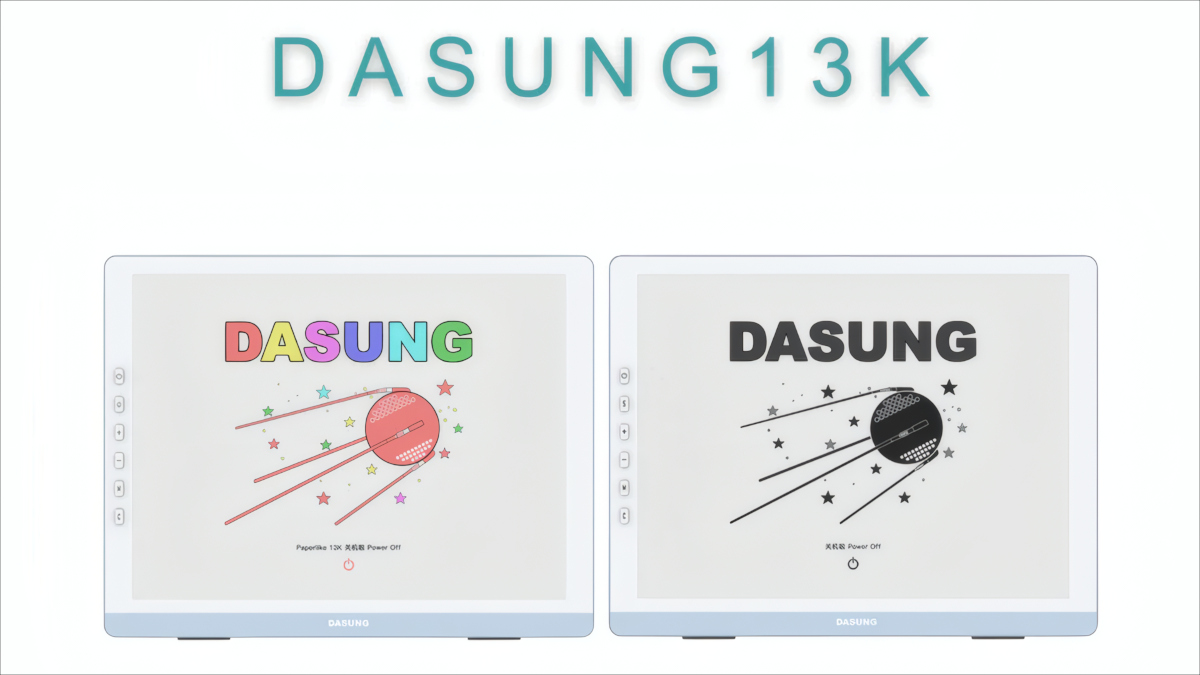

E-Ink製品の専門店、SKTがE-Ink搭載のPCモニター「DASUNG 13K」を発売しました。カラーE-Ink搭載の「DASUNG13KC-Win」「DASUNG13KC-Mac」、モノクロE-Ink搭載の「DASUNG13K-Win」「DASUNG13K-Mac」と、ディスプレイタイプ/OSによって4つのバリエーションモデルがあります。

1. スペック

| 項目 | 仕様 |

|---|---|

| パネル | 13.3 E-ink (3200×2400) ※カラーモデルのみタッチパネル |

| リフレッシュ機能 | DASUNGゴッドレベル超高速 |

| フロントライト | あり(カラーのみ) |

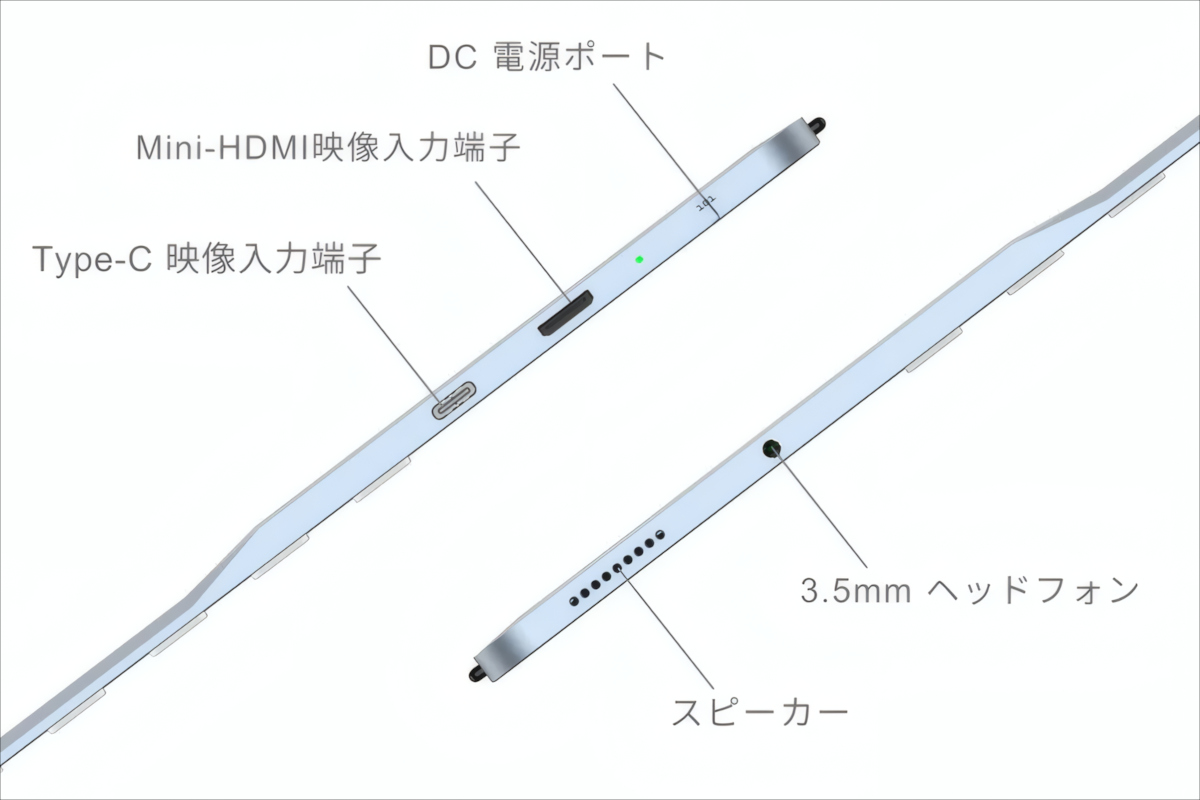

| ポート類 | miniHDMI、USB Type-C 3.5 mmオーディオジャック |

| バッテリー | なし |

| サイズ | 307×241×5 mm |

| 重量 | 643 g |

| 外装 | アルミニウム合金 |

2. バリエーションモデル

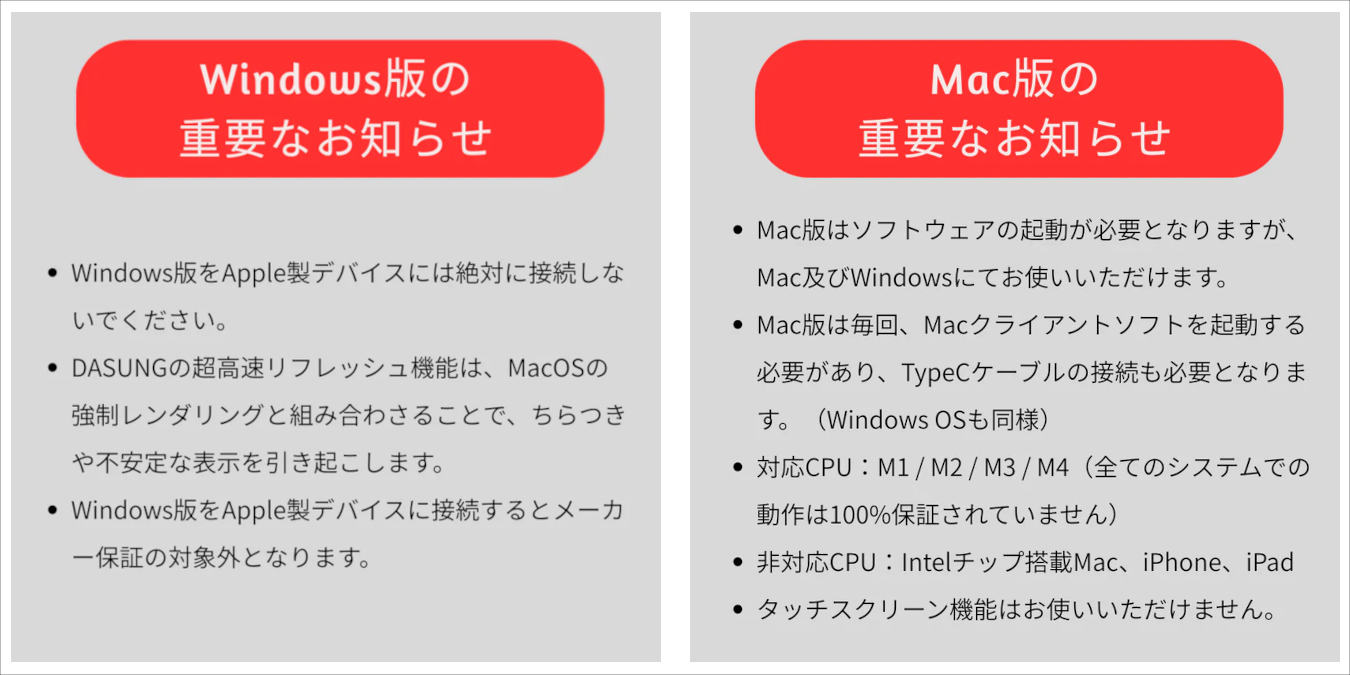

冒頭に書いた通り、DASUNG 13KにはWindows版とMac版がありますが、「Windows版をApple製デバイスには絶対に接続しないでください」などの、ちょっと怖い注意事項があります。また、Mac版についてはソフトウェア(ドライバー)が必要になるなど、ちょっと使いにくいところもあるようなので、Macユーザーの人はご注意下さい。

それと、ディスプレイタイプに「カラー」と「モノクロ」があります。このあと説明しますが、カラーとモノクロについては解像度やリフレッシュレートなど、基本的な性能は変わらないようです(もちろん見た目は全然違いますし、一部の仕様は異なります)。

3. ディスプレイ

ウインタブではE-InkのPCモニターをレビューした経験がありますが、最大の不満は「リフレッシュレート」と「残像(ゴースト)」でした。しかし、DASUNG 13Kではリフレッシュレートが37Hzまで上がりました!一般的な液晶・有機ELディスプレイのリフレッシュレートは60Hzなので、「まだ遅い」とは言えるものの、37Hzあれば実用性は劇的に上がるのではないかと思います。理屈上はフレームレート30fpsの動画であれば滑らかに、というかオリジナルのフレームレートで視聴ができますから、YouTube動画なども割と快適に楽しめそうです。

また、残像についても「自動残像除去テクノロジー」が採用され、「常にクリアで純粋な表示を維持します」とのこと。

実機を試していませんが、説明動画を見る限り、仕事用として常用できそうな気がしますね。

なお、カラータイプとモノクロタイプは少し仕様が異なり、カラータイプのみタッチ対応し、色温度(暖色か寒色か)可能なフロントライトが付きます。なお、Mac版のカラータイプはタッチ対応しません。

4. 筐体と各種機能

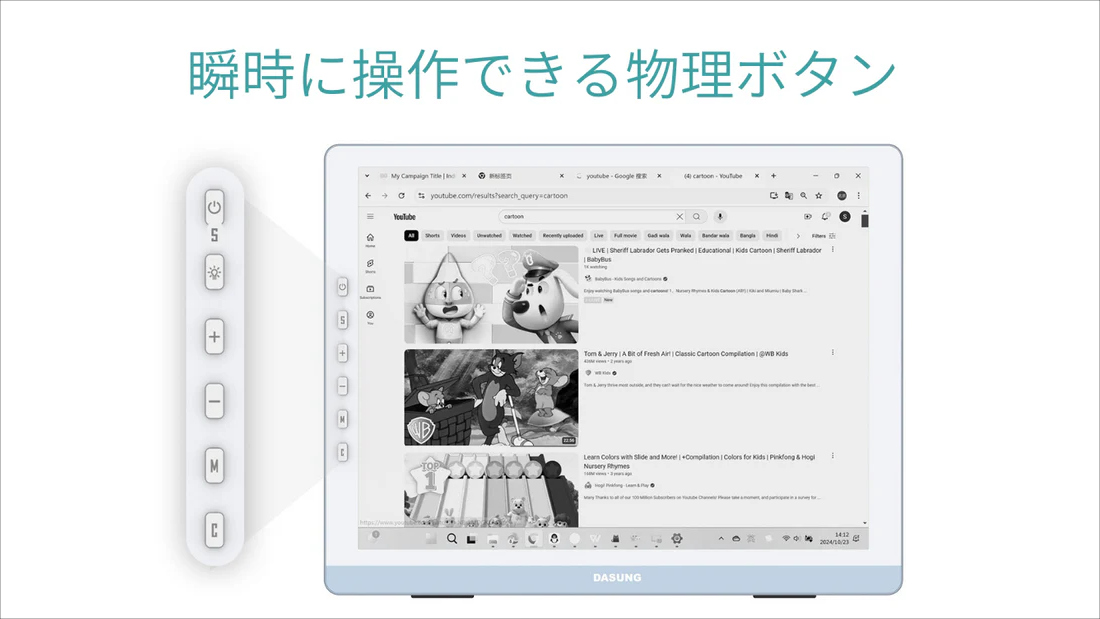

筐体は質感の高い「CNC削り出しのアルミ合金製」です。また、E-Inkモニターは一般的な液晶モニターよりも輝度やコントラスト、手動での残像クリアなど、各種操作をする機会がどうしても多めになりますが、前面に物理ボタンを配置しているため、操作しやすいです。

Windows版に関しては「普通のPCモニターと同じ」ように使えると思いますし、スマホとの接続もできます。しかしMac版はこれまで述べてきた通り、制約が多めですし、スマホとの接続もできません。

ポート構成です。DASUNG 13Kはバッテリーを内蔵しておらず、電源接続が必要です。できればType-Cケーブル1本で映像と給電をまかなえればベストかな、と思うのですが、USB Type-Cポートが給電に対応しているかは不明です。せっかく「13.3インチ、厚さ5mm、重さ643 g」と、モバイルに最適なサイズ感なので…。

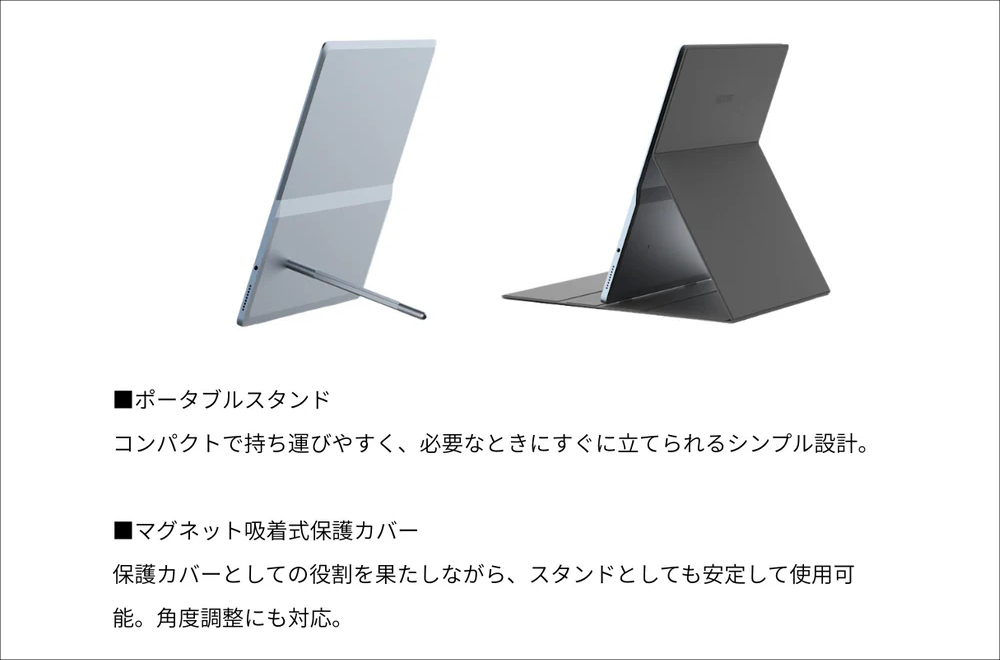

DASUNG 13Kにはポータブルスタンド(本体に取り付けられる。失礼ながら「ただの棒」)とマグネット吸着式保護カバーが付属しますので、別途スタンドを購入する必要はありません。モニターアーム用のネジ穴はないようです。

5. 価格など

DASUNG 13KはSKTNETSHOP、楽天、Yahooショッピングで販売中で、SKTNETSHOPでの9月21日現在の価格はカラーモデルが178,200円、モノクロモデルが158,400円です(Windows版、Mac版とも同価格です)。なお、製品価格は今後変更される可能性があります。

一般的なPCモニターとの比較では「高い」ですね(キッパリ)。ただ、「目に優しいE-Ink」というメリットは非常に大きく、長時間のプログラミングやテキスト入力、資料作成をする人には「お財布には厳しいが、自分の体には優しい」選択肢と言えるかもしれません。

6. 関連リンク

2014年にサイトを開設して以来、ノートPC、ミニPC、タブレットなどの実機レビューを中心に、これまでに1,500本以上のレビュー記事を執筆。企業ではエンドユーザーコンピューティングによる業務改善に長年取り組んできた経験を持ち、ユーザー視点からの製品評価に強みがあります。その経験を活かし、「スペックに振り回されない、実用的な製品選び」を提案しています。専門用語をなるべく使わず、「PCに詳しくない人にもわかりやすい記事」を目指しています。

▶ サイト紹介・ウインタブについて

コメント