クラウドストレージのpCloudが「七夕セール」をスタートさせました。pCloudと言えば「買い切り型」プランがあるのが大きな特徴です(月間、年間のサブスクリプションもあります)。メジャーなクラウドストレージにGoogle One、Dropbox、OneDriveなどがありますが、これらには買い切り型のプランはありません。

買い切り型のプランだと一度お金を払ってしまえば(サービスが継続している限り)生涯使えるので、「長く使えば使うほどお得」です。また、このあと説明しますが、私も「買い切り型・2TBプラン」を契約(購入)しています。

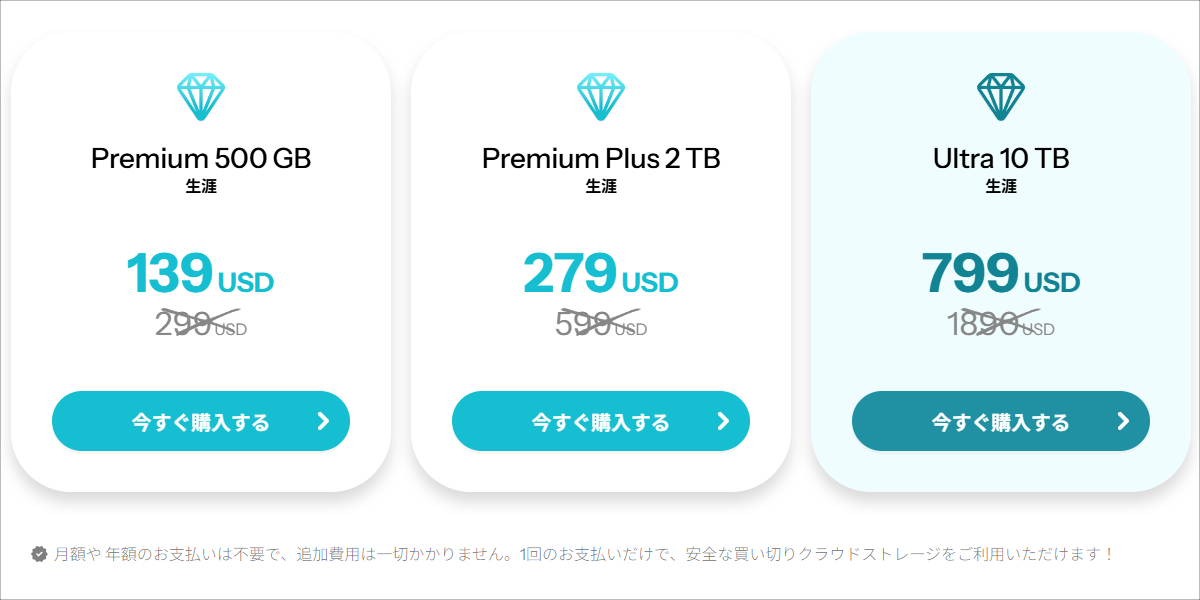

1. なんと50%以上の割引に!

買い切り型プランの場合、どうしても価格(支払額)は高くなってしまいますが、セールで購入する場合、その支払額で生涯使えるわけで、サブスク型の「今年だけ安い(来年以降は定価)」みたいなセールとは根本的にお得感が違います。

| 生涯プラン | 通常価格 | セール価格 | 割引率 |

| Premium 500GB | 299ドル (43,355円) |

139ドル (20,155円) |

約53.5% |

| Premium Plus 2TB | 599ドル (86,855円) |

279ドル (40,455円) |

約53.4% |

| Ultra 10TB | 1,890ドル (274,050円) |

799ドル (115,855円) |

約57.7% |

※円価格は1ドル=145円としてウインタブが計算したもの。

理屈はわかっていても、どうしても「2TBで4万円かよ…」と思っちゃいますよね。私も購入時に結構悩みましたw ここで、Google One、Dropboxの2TBプランと価格のシミュレーションをしてみましょう。

| 経過年数 | pCloud (年間換算 / 累積) |

Google One (年間 / 累積) |

Dropbox Plus (年間 / 累積) |

|---|---|---|---|

| 1年目 | 40,455 / 40,455 | 14,000 / 14,000 | 14,400円 / 14,400 |

| 2年目 | 20,228 / 40,455 | 14,000 / 28,000 | 14,400円 / 28,800 |

| 3年目 | 13,485 / 40,455 | 14,000 / 42,000 | 14,400円 / 43,200 |

| 4年目 | 10,114 / 40,455 | 14,000 / 56,000 | 14,400円 / 57,600 |

| 5年目 | 8,091 / 40,455 | 14,000 / 70,000 | 14,400円 / 72,000 |

※単位:円

ご覧の通り、コスト面では「3年間の利用」でGoogle One、Dropboxと並び、それ以降は「長く使うほど割安」になります。なので、3年以上使うつもりがあるのならpCloudがお得です。というかこの手のサービスは間違いなく3年以上は使うのでは?

2. 実際に使ってみての感想

次に、価格とは別の評価軸、というか人によっては価格以上に重要な評価軸として「使いやすいのか?」という観点がありますよね?

私はもう数ヶ月pCloudの買い切り版を使っていますが、簡単に言うと「よくも悪くも他のクラウドストレージと大差ない」です。はい、これが正直な感想です。

クラウドストレージの利用目的は人それぞれですが、私の場合だと、「実機レビュー用にスマホで撮影した写真をPCで取り込む」「実機レビューの機材で撮影したスクリーンショットや写真をPCで取り込む」「ライターとフォルダを共有し、資料の共有をする」というのがメインの利用目的です。あと、そんなに動き(ファイルの追加・削除・更新)は激しくありませんが、プライベートな資料もpCloudに入れています。

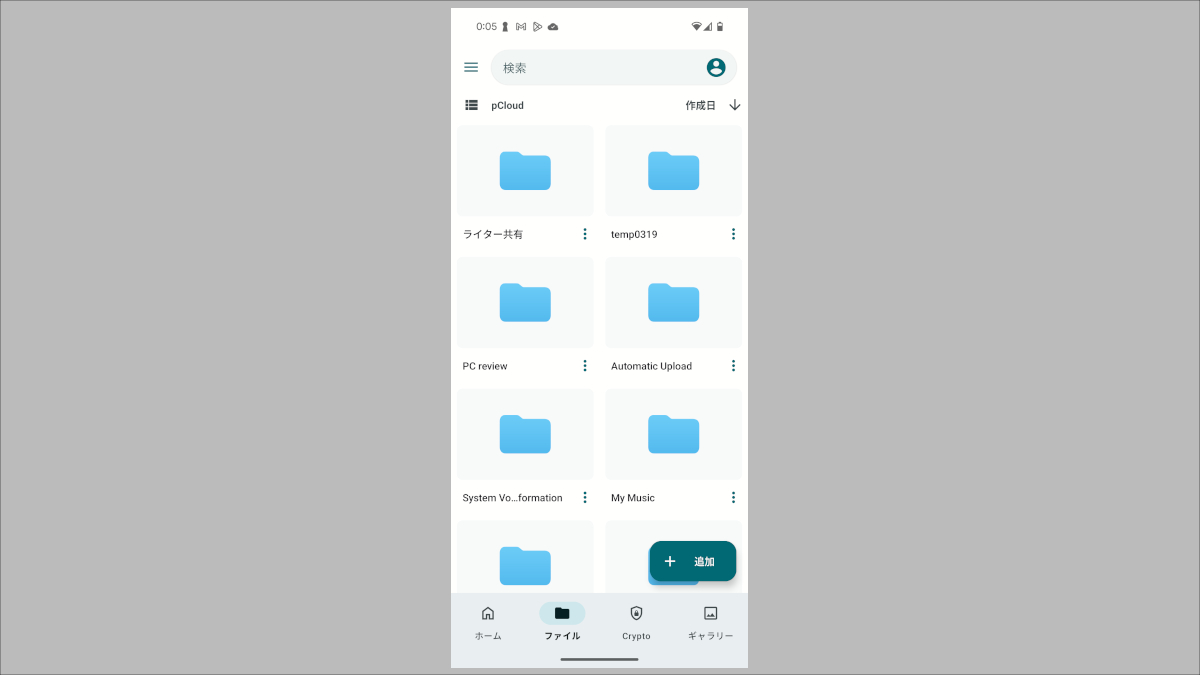

pCloud アプリ

Android機の場合、Google PlayにあるpCloudアプリをインストールし、画像や動画、スクリーンショットを「自動アップロード」に設定します。Windows機の場合もアプリはありますが、実機レビューの場合は試用期間が短いのでアプリではなくブラウザー上でpCloudにアクセスし、手動でスクリーンショットをアップロードしています。

この用途の場合、Google Oneでも同様の操作が可能で、基本的な使い方に関してはpCloudと差はほとんどありません。アップロード速度についても(あくまで私の環境ですが)体感では大きな違いは感じません。

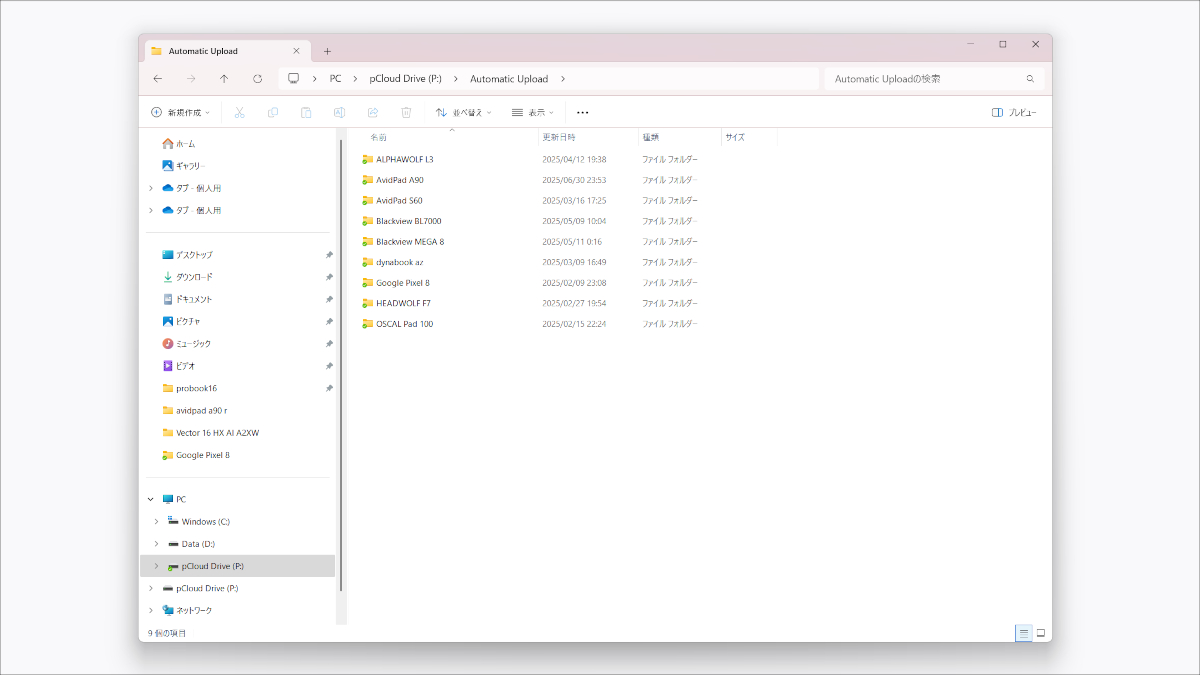

メインPCにはWindows版のpCloudアプリを入れているので、PCのエクスプローラーからあたかもローカルドライブ(ローカルフォルダ)のようにしてアクセスできます。この点もGoogle Oneなどと変わらないですね。

ただ、この画像をよく見てください。フォルダ名が「製品名」になっていますよね?これらは「製品名=実機レビュー機材」です。pCloudでは自動アップロード設定したデバイスごとにフォルダを作ってくれるんです。なにげにGoogle OneやOne Driveにはこの機能はなく、「写真フォルダ(クラウドストレージサービスによってフォルダ名は異なります)に一緒くた」にされてしまいます。

私の場合だと、「複数のレビュー機でスクリーンショットを撮る→それぞれ自動的にクラウドストレージにアップロードされる→アップロードされたスクリーンショットのあるフォルダを見て『あれ?このスクリーンショットはどのデバイスのものだっけ?』と混乱する」ような事態がしばしば発生していましたが、pCloudを使うようになり、「このスクリーンショットはBlackview BL7000のもの」というのが瞬時にわかるようになりました。

あと、ライターとの共有フォルダについてはGoogle OneやOneDriveと大差ありません。目新しくもなければ不足もない、そんな感じです。

3. 他のサービスとの機能比較 - セキュリティ機能が素晴らしい

各サービスの「使いそうな機能」を比較してみました。

| 機能 | pCloud (2TB買い切り) |

Google One (2TB) |

Dropbox Plus (2TB) |

|---|---|---|---|

| ファミリー共有 | ×(Familyプランもあり) | 〇(最大5人) | × |

| バックアップ機能 | 〇 | 〇 | 〇 |

| クラウド再生 | 〇(プレーヤー内蔵) | 〇 | △(プレビュー再生) |

| リンク共有 | 〇(パスワード・期限設定可) | △(制限付き) | △(Plusでは制限あり) |

| 共同編集機能 | ✕ | ◯ | ◯ |

| Zero-Knowledge暗号化 | 〇(Crypto・有料) | × | × |

なお、この表で「リンク共有」というのがあり、Google OneとDropboxでは「制限付き」となっていますが、これは

Google One:リンクにパスワード設定機能は無しだが、共有リンクを知っている人全員に公開するか、特定ユーザー(Googleアカウント)に限定するかを選べる。リンクの有効期限設定機能はないので、共有停止は手動でリンクを削除する必要がある。

Dropbox:”Plus”では共有リンクにパスワードや有効期限を設定する機能はない(これらは”Professional”以上の機能)。従ってPlus利用時はリンクを知る人は誰でもアクセスできる公開リンクとなる。

ということです。

それと「共同編集機能」についてはGoogle Oneが圧倒的に優秀ですね。Googleドキュメントを使って共同編集をした経験のある人も多いと思います。あと、ちょっと脱線しますがMicrosoft Officeの共同編集機能も素晴らしいです(ただし元データがOneDriveに保存されていることが必要)。

Dropboxの共同編集機能について、私は利用経験がありませんので確実なことは言えませんが、あまり多機能とは言えないようです。そして、pCloudには共同編集機能はありません。これが大きな弱点と言えます。

pCloudには「Crypto」というオプションがあります。「ゼロナレッジ(Zero-Knowledge)暗号化」ができる、というもので、これを設定すると「パスワードを知っている者しか当該データに『絶対に』アクセスできない(pCloudの運営者もアクセスできない)」ようになります。つまり「絶対的なセキュリティ」を確保できるということです。

逆に万一パスワードを紛失した場合、誰もデータを復旧できなくなりますので、私なんかは「逆に怖い」ので、Cryptoは使っていません。ゼロナレッジ暗号化に対応したクラウドストレージは他にも存在しますが、日本で広く知られているものではpCloudのみです(ウインタブ調べ)。

最後になりますが、pCloudはスイスに本社を構える企業で、Cryptoの話を別としてもプライバシー保護とセキュリティへの配慮がしっかりしており、EUの個人情報保護規則(GDPR)に準拠しています。また、データはユーザー自身が選択した地域(EUまたは米国)のサーバーに保管されますので、私なんかが毎日使っていて特に意識することもないのですが、「安全」であることは間違いありません。

4. まとめ

ここまでの話をまとめると、

・長く使えば使うほど割安になる(目安は3年以上)

・基本的な使用感は大手のクラウドストレージと大差なし

・プライバシー保護とセキュリティ意識の高いサービス

ということが言えます。pCloudは年に数回、このような大きなセールをやりますので、(買い切りということもあり)導入するならセール期間がチャンスです。

5. 関連リンク

2014年にサイトを開設して以来、ノートPC、ミニPC、タブレットなどの実機レビューを中心に、これまでに1,500本以上のレビュー記事を執筆。企業ではエンドユーザーコンピューティングによる業務改善に長年取り組んできた経験を持ち、ユーザー視点からの製品評価に強みがあります。その経験を活かし、「スペックに振り回されない、実用的な製品選び」を提案しています。専門用語をなるべく使わず、「PCに詳しくない人にもわかりやすい記事」を目指しています。

▶ サイト紹介・ウインタブについて

コメント