2025年9月に開催されたSnapdragon Summit 2025で、クアルコムの新しいPC向けプロセッサー「Snapdragon X2 Elite」が発表されました。今回は、発表された情報を基にその詳細を説明します。

Snapdragon X2 Eliteの概要

この製品は、2024年に発売されたSnapdragon X Eliteの後継となるCPUです。Snapdragon X2 Eliteを搭載したPCは、2026年前半の発売が予定されています。近年のMicrosoftの方針を考慮すると、個人向けの次期Surface製品にもこのCPUが採用される可能性が高いと見られます。製造プロセスにはTSMCの3nmプロセスが採用されており、CPU、GPU、NPU(AI処理装置)のいずれもが前世代からアップデートされ、高速化が図られています。

開発方針の変化

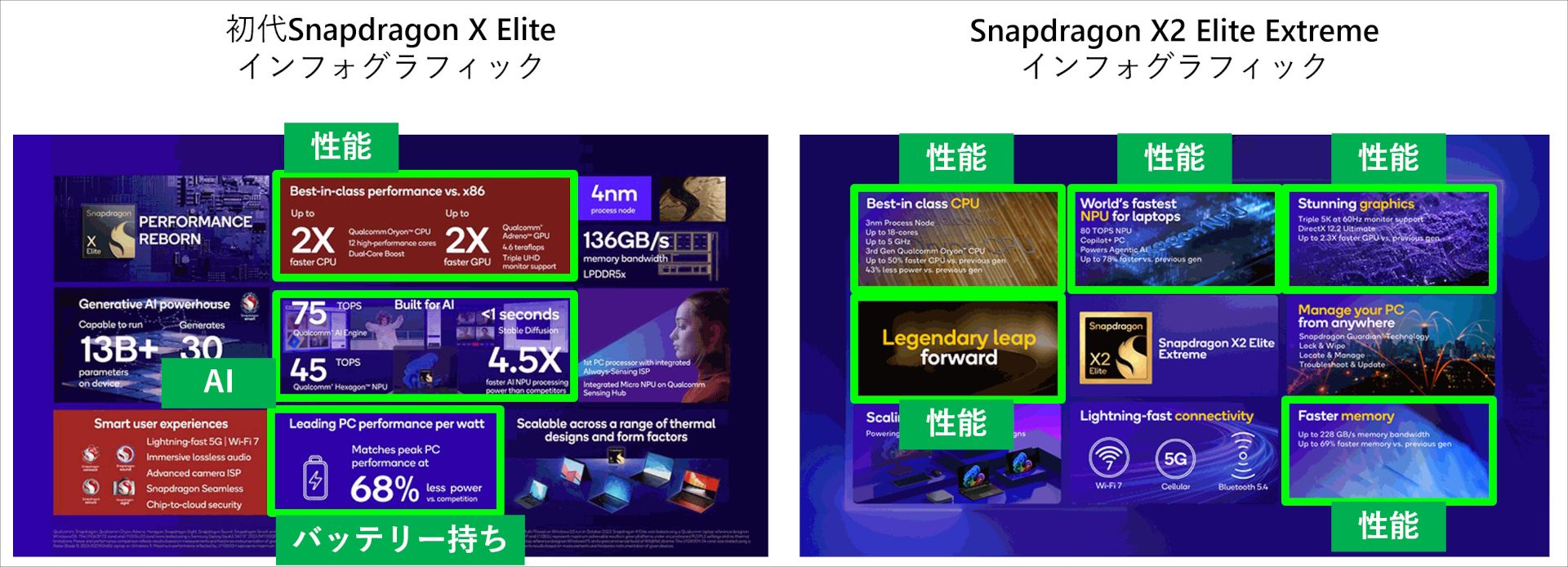

初代のSnapdragon X Eliteは、「性能」「バッテリー寿命」「AI」の3つを売りにしていました。特にバッテリー寿命は、発売当時の競合製品(Intel Raptor Lake世代)を搭載したPCと比較して最大2倍と、圧倒的な優位性を持っていました。また、Microsoftが推進する「Copilot+ PC」のローンチ当初、その要件を満たすプロセッサーは実質的にSnapdragon X Eliteのみという状況でした。しかし、これらの強みであったバッテリー寿命とAI性能は、1年以内にIntelのLunar LakeやAMDのStrix Pointによって追いつかれることになりました。

その結果、今回のSnapdragon X2 Eliteでは、バッテリー寿命やAI性能を前面に出すのではなく、「性能の伝説的な飛躍」という、純粋なパフォーマンスの向上を最大のセールスポイントとしています。

性能詳細

型番(SKU)の違い

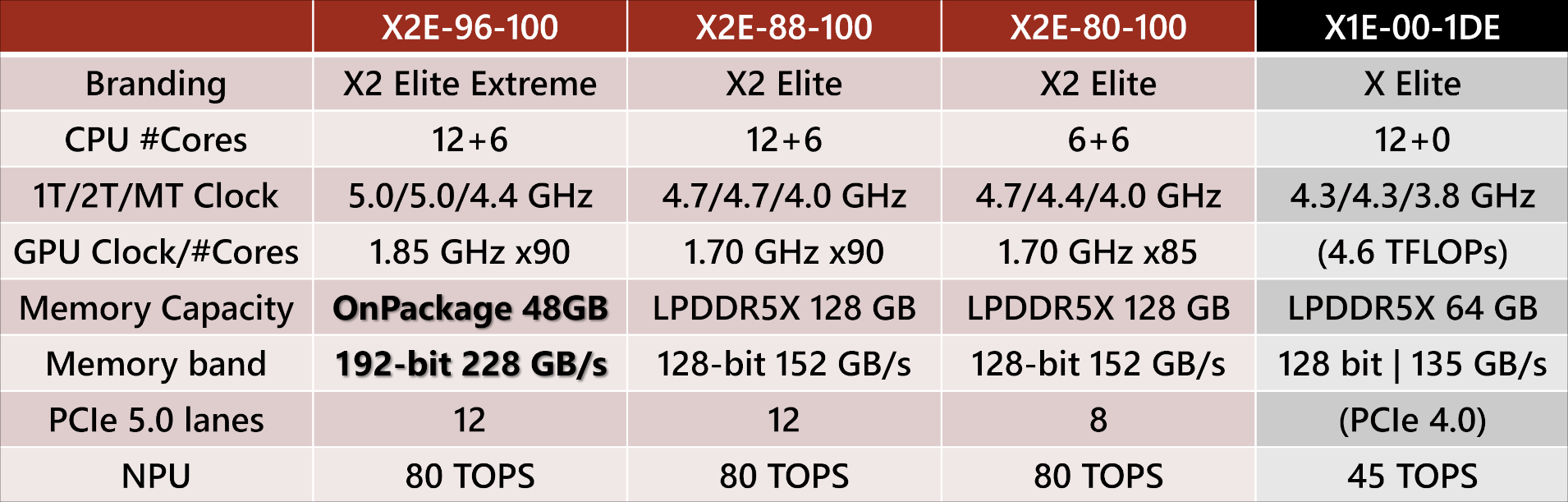

製品ラインナップは、主に3つのバリエーションが発表されています。

- Snapdragon X2 Elite Extreme: フラッグシップモデルです。メモリをCPUパッケージ上に3つ搭載し、トリプルチャンネル接続に相当する192-bit幅の広帯域なメモリ接続を実現しています。

- Snapdragon X2 Elite(下位モデル): 通常の外付けメモリを使用し、デュアルチャンネル相当の128-bitで接続します。Extremeモデルと比較して、CPUコア数やPCIeのレーン数が削減されるなど、細かな差別化がされています。

CPU性能

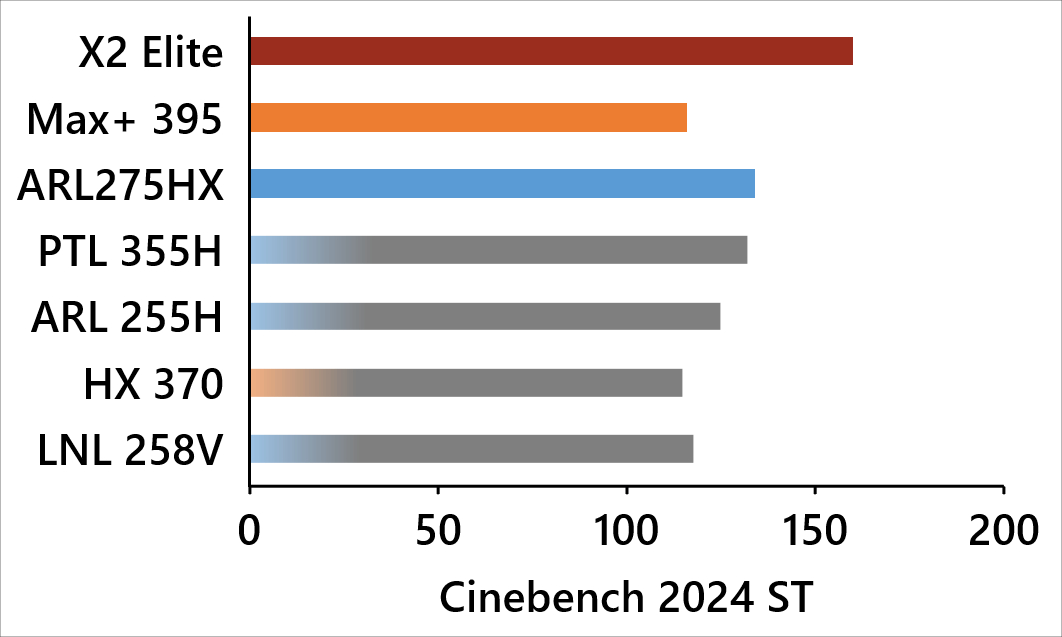

シングルスレッド性能:クアルコムの公式発表では、前世代(X Elite)と比較して39%の性能向上を謳っています。PC Watch笠原氏の取材でデモ機でCinebench 2024をテストした際は、シングルスレッドのスコアは161点となり、前世代から約25~30%の向上が確認されたと報告されています。この性能は、Intelの次世代コアPanther Lakeと比較しても15%から20%高速であり、非常に高いシングルスレッド性能が期待されます。

この性能向上の内訳として、まずクロック周波数が前世代の最大4.3GHzから最大5.0GHzへと約16%向上しています。したがって、残りの性能向上分(約15%程度)は、クロックあたりの性能(IPC)の改善によるものと考えられます。

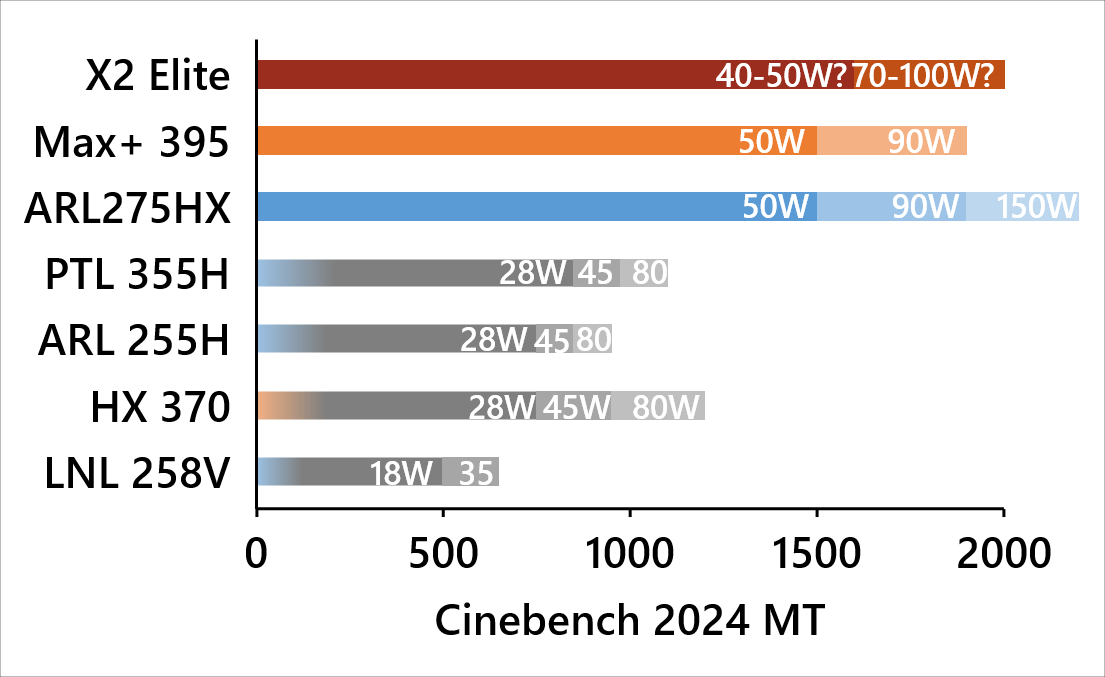

マルチスレッド性能:クアルコム公式は、前世代に比べ50%向上、競合のLunar Lakeと比較して2倍の性能を発揮するとしています。PC Watch笠原氏のテストでは、Cinebench 2024のマルチスレッドのスコアが1974点だったと報告されています。前世代のX Eliteが45W動作時に約850点だったことを踏まえると、これは非常に大きな飛躍です。この数値は、IntelのCore Ultra 275HXやAMDのRyzen AI Max+ 395、あるいはApple M4 Maxといった、ハイエンドデスクトップや高性能ノートPC向けのHXクラスやMaxクラスのCPUに匹敵します。

CPUコア構成は、前世代の均一な12コアから、フラッグシップモデルでは「大コア12個+小コア6個」の合計18コアへと増加しました。PC Watch笠原氏の解説によると、3つのクラスタ構成は維持しつつ、1クラスタあたりのコア数が4個から6個に増やされています。先ほどのベンチマークスコアは単純なコアあたり性能向上・コア数増から予想される数字を上回っており、この性能を発揮するための消費電力は75Wから125W前後の範囲ではないかと推定されます。

GPU性能

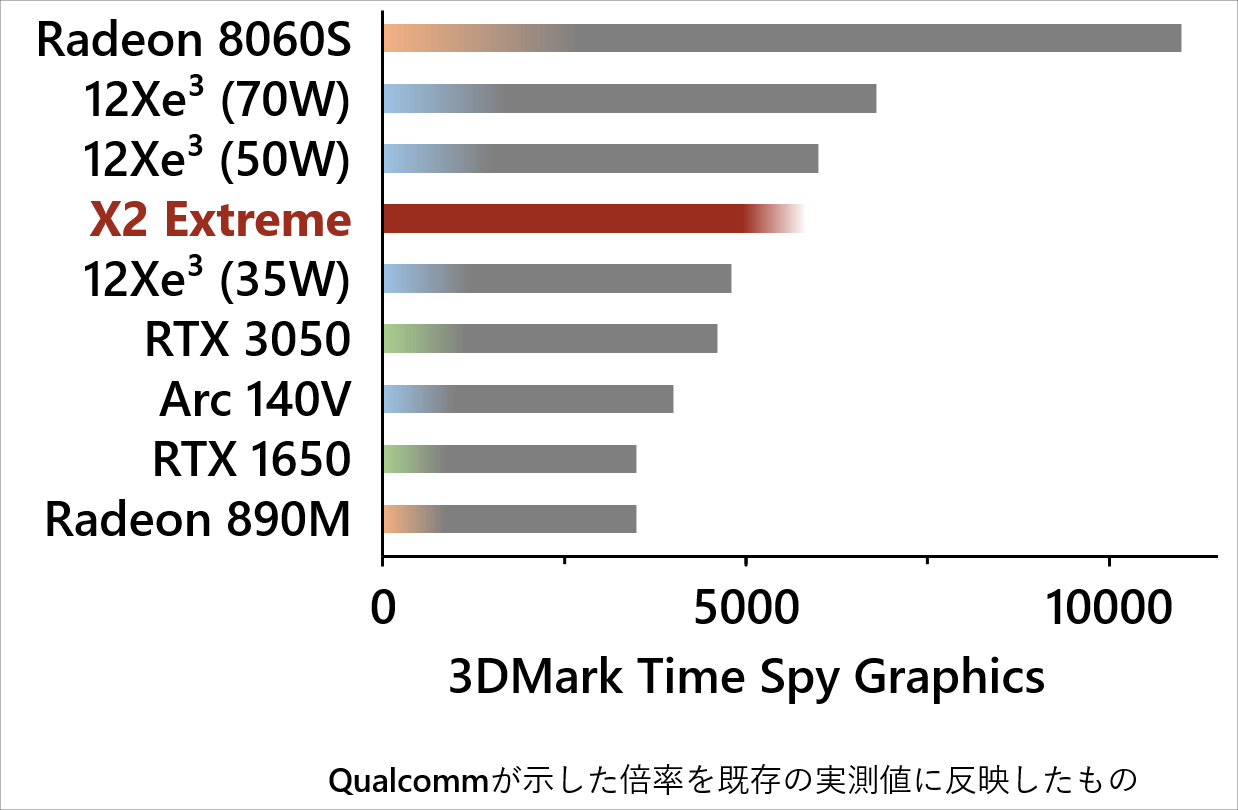

GPU性能は、3DMark Solar Bayにおいて、前世代と比較して80%向上、競合のLunar Lakeと比較しても40%高いとされています。この性能は、IntelのPanther Lakeの12コア版に匹敵する水準と見られます。ただし、Extremeモデルのみが192-bitの広帯域メモリを搭載しているため、Extremeモデルとそれ以外のモデルとではGPU性能にも差が出ることが予想されます。

一方で、GPU性能には実用面での課題もあります。PCゲームにおいては、主要なタイトルでもまだ対応していないものが存在します。また、AI処理などGPGPUに活用しようにも、関連するエコシステムが未成熟です。現時点では、スペック上の高性能を十分に活かしきれない状態にあります。

NPU性能

AI処理を専門に行うNPUは、前世代の45 TOPSから大幅に強化され、80 TOPSの性能を持ちます。これは発売後も当面の間、ノートPC向けとしては世界最速の性能になると見られます。しかし、GPUと同様に、この高いNPU性能を必要とするアプリケーションがまだ少ないため、性能を持て余してしまう可能性があります。

対照的に、IntelはCopilot+ PCの要件(40 TOPS以上)を満たしつつも、NPUのチップ面積を40%削減するなど、コスト効率を重視する戦略をとっています。これは、現時点では対応アプリが少ない状態では、NPU性能そのものが訴求力に直結しないという判断の表れと見られます。

接続性

外部機器との接続性も強化されています。PCIeはGen 4とGen 3の組み合わせから、Gen 5とGen 4へと進化しました。Gen 5を12レーン、Gen 4を4レーン搭載し、最大で3台の5Kディスプレイへの同時出力に対応します。

ビジネス導入への二つの壁

Snapdragon X2 Eliteは高い性能を持っていますが、特に法人・ビジネス市場での採用を進める上では、大きな課題が2つ存在します。

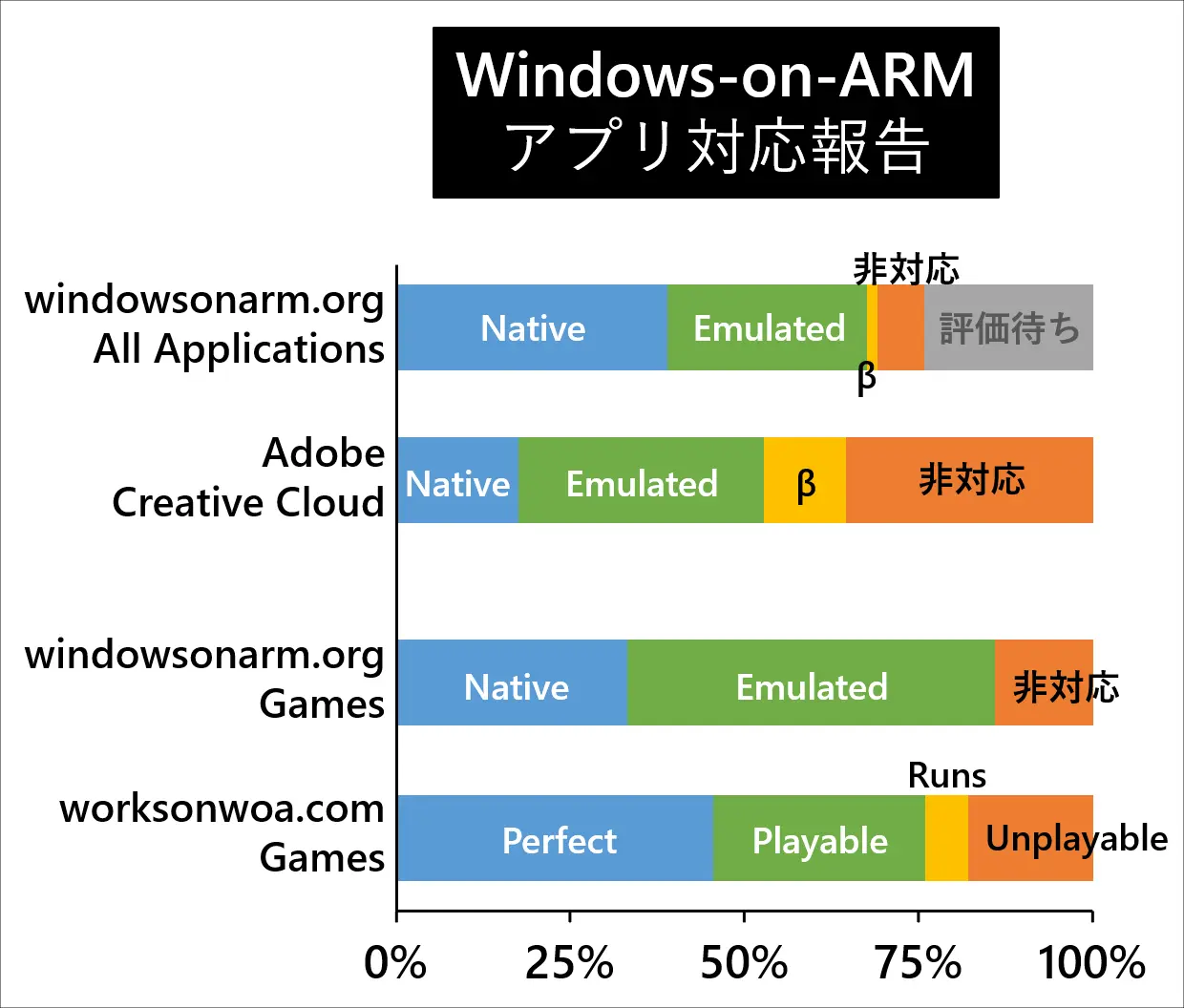

一つ目はWindows on ARMにおけるアプリケーションの互換性問題です。windowsonarm.orgやworksonwoa.comの集計によると、2025年現在の目安として、アプリケーションの状況は以下のようになっています。

- 約3/8: Arm64ネイティブ対応

- 約3/8: エミュレーションで動作

- 約2/8: 動作しない

OfficeやChromeなどは対応していますが、Adobe Creative Cloudのようなプロ向けソフト群では一部動作しないものがあり、完全な対応には至っていません。企業が独自開発したアプリや専用ドライバーなどは対応が期待できず、これが導入の障壁となっています。

二つ目はビジネス向けの管理機能です。Intel vProやAMD Proに相当するような機能がSnapdragonにはまだ完備されていません。第一歩としてSnapdragon Guardian Technologyが搭載され、デバイスのリモートロックやデータ消去など、紛失・盗難時のセキュリティは強化されましたが、法人市場での採用の決め手となるかは不透明です。

プレミアム路線への疑問

Snapdragon X2 Eliteは、CPUのシングル性能が約1.3倍、マルチ性能が約2.5倍、GPU性能が約1.8倍と、全体的に「伝説的な飛躍」と呼ぶにふさわしい性能向上を達成しました。

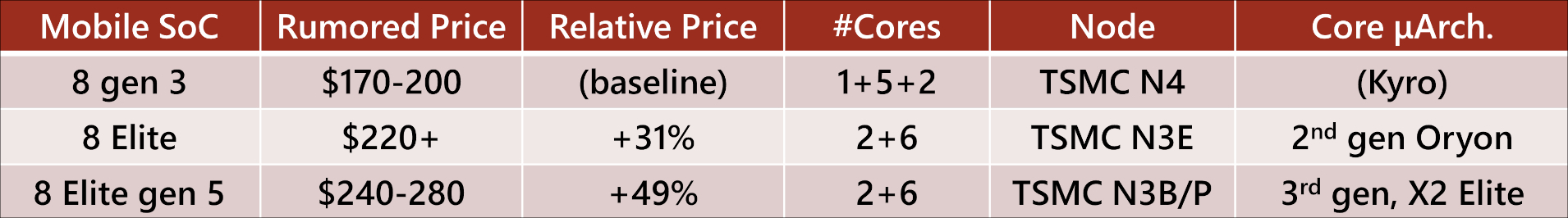

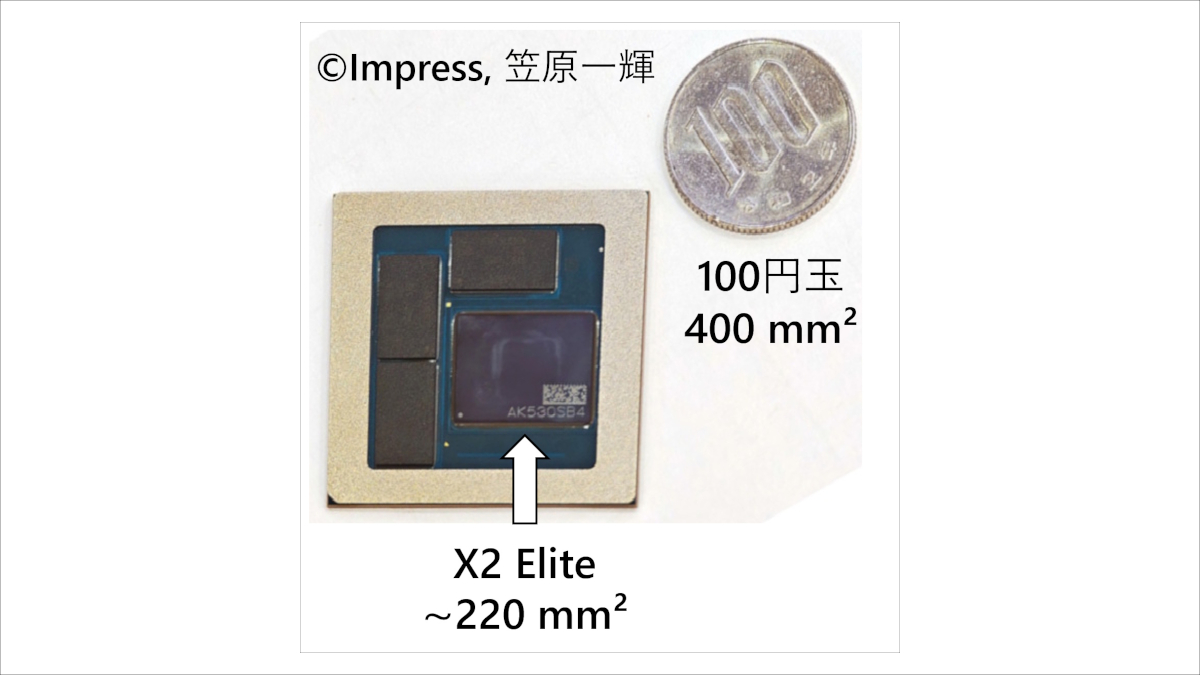

しかし、この性能向上のためには相応のコストがかかっています。製造にはTSMCの3nmプロセスを採用している上、チップの面積自体も約25%増加していると見られます。スマートフォン向けSnapdragonも2年前の世代に比べ価格が約50%上昇していると言われており、X2 Eliteも同様に価格が上昇していると推測されます。

保守的な予想では2万円程度の価格上昇になりますが、搭載PCはRyzen AI Maxなどを搭載するような、25万円から40万円程度の最高級価格帯に位置づけられるのではないかと予想されます。

このプレミアム路線に対しては、いくつか疑問を持っています。

- 互換性リスクとのミスマッチ:Windows on ARMは、特定のアプリが動かないという互換性リスクを常に抱えています。

- オーバースペックの可能性:強力なGPUやNPUを搭載しても、対応アプリが不足しており、その性能を持て余す可能性があります。

- シェア拡大との齟齬:Windows on ARMのシェア拡大には低価格帯の普及が必要ですが、X2 Elite Extremeはその逆方向にあります。

採用が見込まれるSurface自体が本来iPad対抗製品だと思うのですが、そのiPadにM4 ProやMaxを搭載するという暴挙はAppleもやっていません。そういう意味でも狙いがいまいち不明瞭だと感じます。

Snapdragon X2 Eliteは、純粋な性能面では競合に対して優位性を持つ優れたプロセッサーですが、その高価格なプレミアム路線と、Armプラットフォームが抱える互換性やエコシステムの問題との間に、マーケティング上のアンバランスさが存在するように思えます。

本コンテンツは、筆者作成動画の再編集版です。

関連リンク

CPU情報 記事一覧

H428’s channel:渋谷H YouTubeチャンネル

コメント

なんかAndroid16サポートするみたいですね

ChromeOSとの統合が来年に迫ってるので既定路線といえばそれまでだけど…

共通筐体でOSオーダーの販売できるからメーカーにメリットは一応あるのかな

あと違反を回避した物理ストレージ切替えのwin+泥コンパチ機は出そう