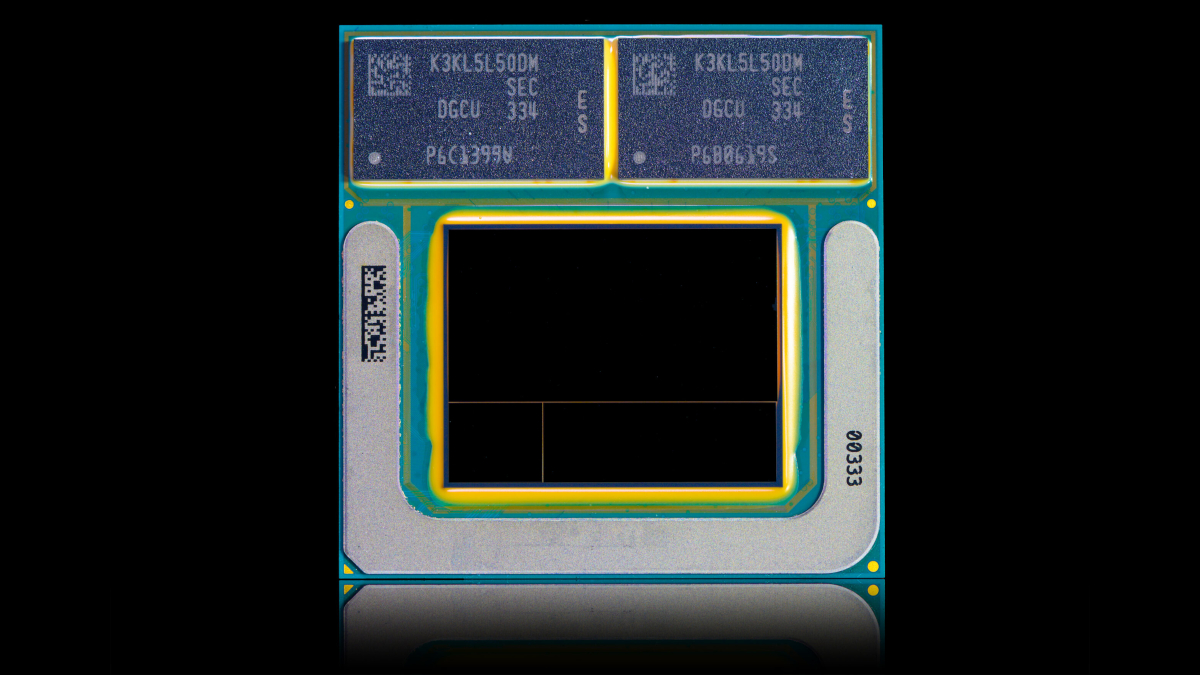

Intel Lunar Lake(オンパッケージメモリ採用例)

オンパッケージメモリ(On-Package Memory)とは、CPUと同じ基板(パッケージ)の上に、メモリチップを直接搭載する技術です。通常、メモリはマザーボード上のメモリスロットに挿して使いますが、この技術ではCPUとメモリが最初から一体化されています。

この技術はいくつかのメリットをもたらすため、AppleのMシリーズでは継続的に使われていますし、Intelの現行世代Lunar Lakeでも採用されました。しかし次世代CPUであるPanther Lakeでは採用が見送られています。今回は、その理由について考えていきます。

目次

オンパッケージメモリの技術的なメリット

基板面積の節約(小型化)

メモリが必要とする配線は、DDR5では288本と非常に多く、マザーボード上で非常に多くの面積を占有しています。オンパッケージメモリでは、CPUとメモリを一体化し、高密度な配線で短く接続できるため、マザーボード上の複雑な配線が不要になります。この面積の節約は、薄型ノートPCやタブレットのような超小型機器の設計において非常に重要です。IntelのLunar Lakeはもともとそういった機器に向けて作られた製品であり、これがオンパッケージメモリが採用された大きな理由です。

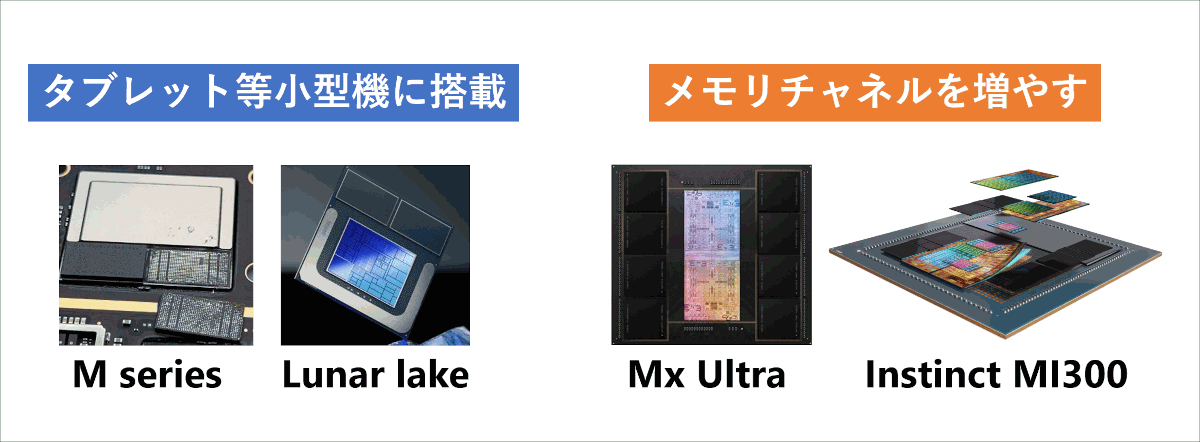

また、高性能デスクトップやワークステーションで使われるクアッドチャネルメモリのように、メモリ配線が通常(デュアルチャネル)の倍になる構成でも、基板設計の難易度を下げるために有効です。Apple社は、iPhoneのような小型機器(面積節約)と、MシリーズのMaxやUltra(多チャネル化)の両方で、この技術の利点を最大限に活用しています。

オンパッケージメモリ採用例

性能と電力効率の向上

CPUとメモリの物理的な距離が劇的に短くなることで、データ転送時の遅延(レイテンシ)が減少し、電気信号へのノイズの影響も小さくなります。これにより、同じ消費電力でより高速なデータ転送を実現したり、逆にデータ転送速度を維持したまま消費電力を削減したりといった、性能と電力効率のバランスを最適化できます。

実際、Panther lakeの対応メモリを見ると、はんだ付けタイプのLPDDR5Xの対応速度は、スロットタイプのDDR5より1割ほど高速に動作するメモリに対応していますし、AMDのStrix PointではLPDDR5Xが8000MT/sに対しDDR5は5600MT/sまでと大きな差が開いています。

マザーボード設計の簡素化

PCメーカー(OEM)の視点では、マザーボードの設計が簡素化できる利点もあります。メモリは配線が多く288ピンのDDR5なら288本もの配線を取り廻す必要があり、スロット数を増やせばそれだけ配線も増えます。

増えた配線をATX規格の範囲内や、あるいは狭いノートの面積内に収めようとするとマザーボードの配線層を何層も重ねる必要性がありますが、層を増やすと急激にコストが上がります(参考図書)。とかく配線数の多いメモリ周りを高密度基盤でCPU直結とすれば、負荷の減ったマザーボード側の設計の自由度が上がり、製造コストの削減に繋がる可能性もあります。

なぜPanther Lakeは採用を見送ったのか?

このように、オンパッケージメモリには技術的に多くの利点があり、ユーザー視点でのデメリットは「購入後にメモリの交換や増設ができない」という点くらいでした。しかし、これほどメリットが多いにもかかわらず、Intelの次世代CPUとされるPanther Lakeでは、オンパッケージメモリの採用が見送られる方向です。その理由は、技術的な問題ではなく、純粋にビジネス上の都合によるものだと考えられています。

在庫リスクというビジネス上の壁

昨年のIntelの決算発表会では、「メモリの流通をこの(CPUの)ルートに乗せるべきではない」という趣旨の発言がありました。この発言の裏には、PCメーカー(OEM)とCPUメーカー(Intel)の間に存在する、在庫管理をめぐる根深い問題が潜んでいます。

SKUの多様性:PCメーカーは、多くの場合、製品にカスタマイズのバリエーション(SKU)を持たせています。例えば、「CPU A、メモリ16GB」のモデルと「CPU A、メモリ32GB」のモデルを選択できる、といった具合です。これらはメモリ容量が違うだけの非常によく似た製品ですが、お互いに需要を食い合い、どちらか片方しか売れないということが頻繁に起こります。

在庫管理の柔軟性:従来のメモリスロット(DIMM)方式であれば、PCメーカーはCPUとメモリを別々に仕入れ、需要に応じて自由に組み合わせることができます。もしメモリだけが余っても、他の製品に流用が可能ですので、在庫リスクは比較的小さく抑えられます。

しかし、オンパッケージメモリでは、CPUとメモリが一体化しています。「CPU A + 16GB」と「CPU A + 32GB」は完全に別の部品として発注・管理しなければなりません。もし需要の見通しを間違えて発注してしまうと、大量の不良在庫を抱えることになってしまいます。

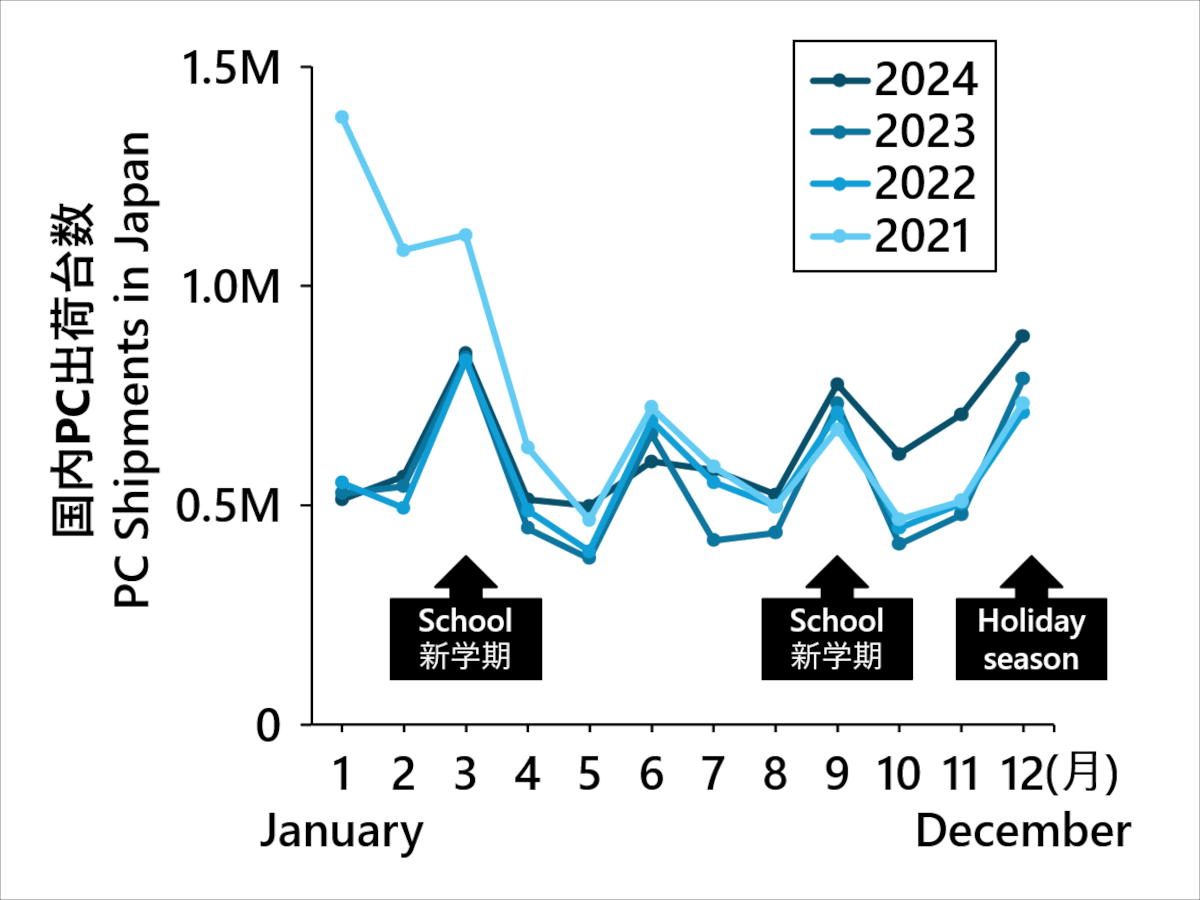

PC業界の需要予測の難しさ:もちろん、需要見通しを完璧に当てられれば問題ないのですが、PC業界にはそれが難しい事情があります。その一つが、PCが季節性の強い商品であるという性質です。例えば、年末セールや、日本の3月(新学期・新生活シーズン)に、個人向けの注文は短期間に殺到します (JEITA報告値)。また、PCは毎年モデルが更新されるため、来年までゆっくり売るというわけにもいかず、セール期間中に売れ筋をきっちり売る努力が必要になります。

PC販売の季節性

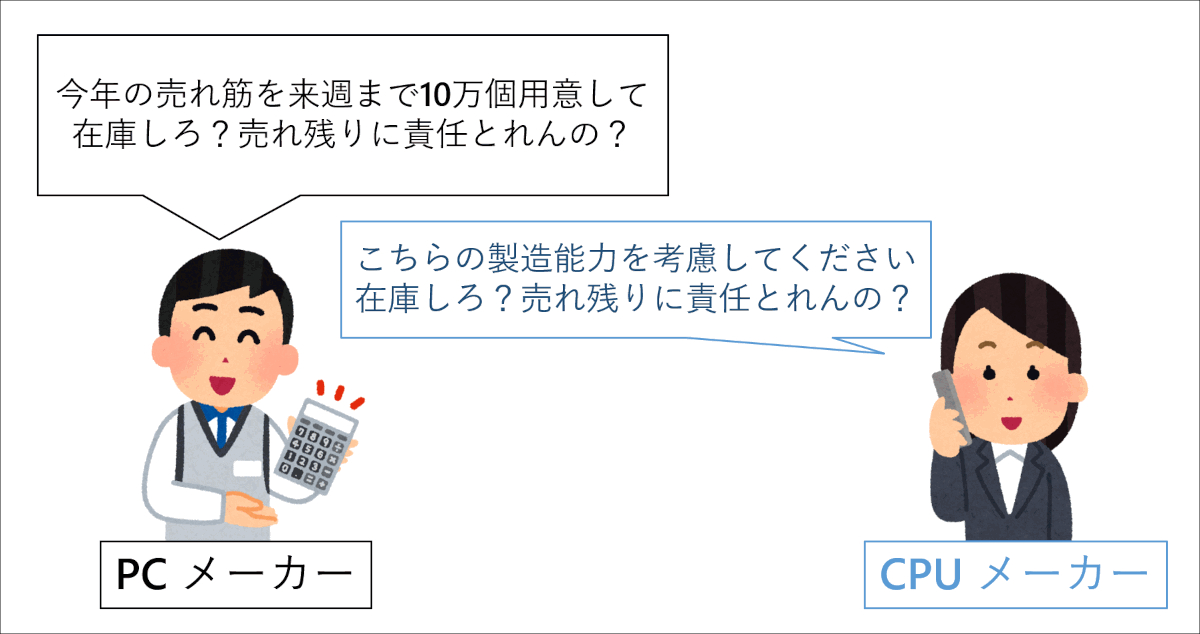

CPUメーカーとOEMの利害対立: PCメーカーとしては、この急な需要増に対応するため部品は大量に確保したいものの、売れ残りのリスクを避けるため自社で余計な在庫は抱えたくない、その在庫リスクをCPUメーカー(IntelやAMD)に負担してほしい、というのが本音です。当然ながら、CPUメーカーも在庫リスクを恐れているのは同じです。製品はできるだけ早く売り切り、在庫管理のコストやリスクはPCメーカー側に持ってもらいたいと考えており、利害対立が生じます。

メーカー間の利害対立

オンパッケージメモリの在庫管理上の欠点: 以上のような在庫管理上のリスクの問題、CPUメーカーとPCメーカーの対立は、旧来のCPUでも存在します。オンパッケージメモリの問題は、このリスク管理問題を大幅に加速させてしまうところにあります。加えて、CPUの在庫価値にメモリの価格も上乗せされるため、もし在庫処分が必要になった場合の金銭的な損害も大きくなります。Intelがオンパッケージメモリの採用に慎重になったのは、このあたりに理由があると考えられます。

Lunar lakeという例外

以上のような問題がありつつもLunar Lakeではオンパッケージメモリが採用されていました。これに関しては、以前の記事でも考察した通り、Intelにとっても苦肉の策であったというのが私の推測です。

Lunar lakeはコア数も少なく、省電力化のために最大クロックも低めに抑えられており、性能を誇示するメインストリーム向けの製品としての性質を備えていません。タブレットなど小型機向けのニッチな製品として設計されたと見るのが普通でしょう。

これが急転したのがMicrosoftがQualcommをローンチパートナーとして「Copilot+ PC」の規格を闇討ち的に発表し、IntelとAMDは予定を急変して対応せざるを得ず、Intelの開発中の製品で唯一対応できそうだったのがLunar Lakeだったため、急遽メインストリーム向けとして打ち出すことになった、というのが筆者の見立てです。

なぜAppleはオンパッケージメモリを採用できるのか?

ここまでオンパッケージメモリのビジネス上の欠点を説明してきましたが、AppleはMacBookなどで採用し続けています。なぜAppleはうまくいくのでしょうか。

その最大の理由は、AppleがCPUメーカーでありながら、最終製品を作るPCメーカー(OEM)でもあるからです。自社でチップを設計し、それを搭載するMacBookやiMacを自社で製造・販売しています。これにより、チップの生産計画と最終製品の販売計画を、非常に緊密に連携させることができます。需要予測から在庫管理までを一元的にコントロールできるため、IntelとPCメーカーの間で起こるような在庫リスクの押し付け合いが、構造上発生しないのです。

もちろん、冒頭述べたようにAppleはやはりiPhoneが主力で、そのためには小型化のためオンパッケージメモリ化は必須でしょう。iPhone用CPUの応用でMac用CPUを作っているため、GPUも別付けのためのPCIeを追加するよりiGPUの規模拡大のほうが確実であり、その点でもオンパッケージメモリは必然になります。CPUメーカーとOEMを兼ねることでこれが実現でいきている構図でしょう。

代替技術「CAMM2」の登場

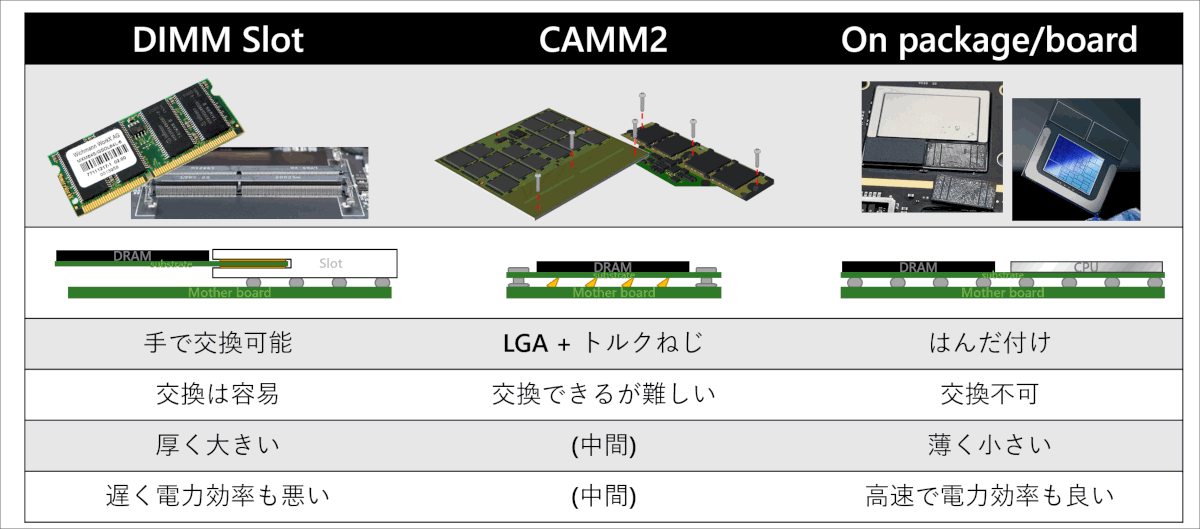

この問題を解消し、従来のメモリスロットとオンパッケージメモリの「いいとこ取り」を目指す技術として、「CAMM2」という新しい規格が提唱されています。この規格は、オンパッケージメモリのはんだ付けされている部分を、平面にピンを敷き詰めるソケット(ランドグリッドアレイ; LGA)で置き換えたようなもので、はんだ付けタイプとスロットタイプの中間的性質を備えています。

CAMM2のメリット

CAMM2は薄型で、最大ではDDR5で4スロット分に相当するメモリの組み合わせを1枚のモジュールで実現できます。また、SO-DIMMではツールレス化するための金具をつけていたところを、ねじ止め式に変えることで、金具も減らし薄型化しています。これにより、面積・体積ともに大幅に削減できるとされています。

また、モジュールの小型化による信号経路の短縮でノイズやレイテンシの低減が期待できるほか、2チャネルで1ソケットとすることで未使用スロットが発生せず、未使用スロットがもたらす信号の品質の低下もなくなるため、より高速・低遅延・低消費電力なメモリ動作が期待できます。

CAMM2の立ち位置

CAMM2は小型化や高速化においてオンボード、オンパッケージほど優れてはいません。またはんだ付けと違ってモジュールの交換が可能ですが、スロットが1つのため増設はできず(丸ごと交換になる)、LGAソケットゆえにピン折れの危険性があり、固定にトルクねじが必要など、家庭での手軽な交換にはあまり向いていません。総じて言えば、DIMMスロットとオンボード・オンパッケージの中間的特性と言えるでしょう。

CAMM2の特徴

この規格が解決するのは、まさに先述の在庫問題です。家庭で手軽に交換できないとは言え、PCメーカーは、マザーボードを製造した後、工場出荷の最終段階で、注文に応じたCAMM2モジュールを取り付けることができます。これにより、CPUとメモリを一体で在庫するリスクを負うことなく、オンパッケージメモリに近い省スペース性を実現できるのです。

まとめ

CAMM2は優れた技術ですが、今のところ対応製品は限定的で、広く普及するには至っていません。当面は、従来のメモリスロット(DIMM/SO-DIMM)、オンパッケージメモリが主に使われ、CAMM2が徐々に食い込みつつ、製品の特性に合わせて併用されていくことになりそうです。

オンパッケージメモリという一つの技術をとっても、その採用の裏には、性能やコストだけでなく、メーカー間の在庫リスクをめぐる複雑なビジネスの駆け引きが存在しているのです。

関連リンク

CPU情報 記事一覧

H428’s channel:渋谷H YouTubeチャンネル

コメント