かつて高性能CPUの代名詞でもあった「Intel Core」、主力の型番が「Core i~」から「Core Ultra」に変わって2年弱が経ちました。LenovoやHPなどが販売しているノートPCの搭載CPUも徐々にCore i~からCore Ultraに切り替わり、2025年現在だと主力ノートPCの多くがCore Ultraを搭載しています(AMD Ryzenも隆盛ですが、ここでは取り上げません)。

ただ、Core Ultraと言っても種類がたくさんありますし、Copilot+ PC対応だったり非対応だったりもして、あまりPCに詳しくない人だと「このCore UltraとあのCore Ultraはどう違うの?」「こっちのCore UltraはCopilot+ PCと書かれているけど、あっちのCore Ultraに書かれていないのはなぜ?」といった疑問を感じているのではないでしょうか?

この記事では「よく知らないとカオスに見える」現行のノートPC用Intel Core/Core Ultraの見分け方、選び方を整理したいと思います。

目次

1. CoreとCore Ultraのネーミングルール

Intelは2023年から、これまで長く使われていたCore i3/i5/i7/i9という名称を段階的に変更しており、2025年にリリースされた新しいCPUラインアップは「Core 3/Core 5/Core 7/Core 9」と「Core Ultra 5/7/9」の2種類です。

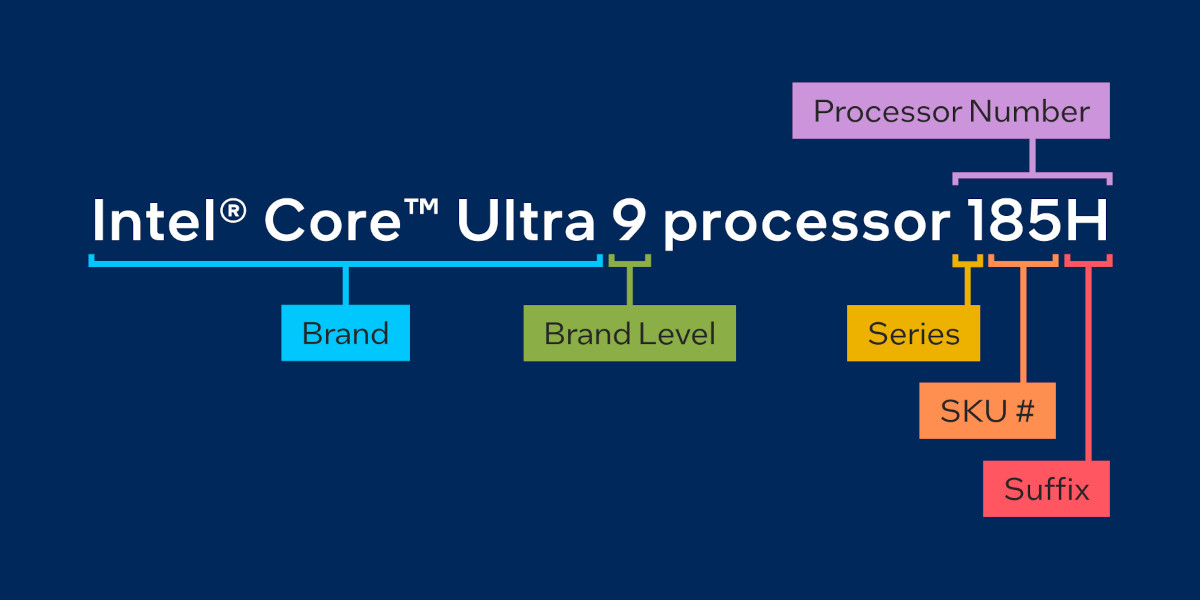

画像出所:Intel

Intelによれば「Core」と「Core Ultra」というのは「ブランド名」で、その後に続く「3/5/7/9」を「ブランドレベル」と称しています。また、ブランドレベルのあとに3桁の数字がありますが、これは「シリーズとSKU」を表します。さらにSKUのあとにアルファベットがついており、これを「サフィックス」といいます。このネーミングルールはCoreシリーズでも同じです。

つまり、「Core Ultra 7 258V」という型番は「Core Ultra」ブランドの「7」レベル(上から2番目ですね)、「2」はシリーズ、「58」はSKU、そして「V」がサフィックスとなります。

ブランドレベルの見方はCore i時代から変わりません。上から順に9, 7, 5, 3です。Core Ultra 7のほうがCore Ultra 5よりも上位である、と言えますし、それはCore i7のほうがCore i5よりも上位である、という「これまでの理解の延長線上」でもあります。

ややこしいのは「シリーズとSKU(以下、単にSKUと言います)」と「サフィックス」です。これらが異なると「同じCore Ultra 7でも中身はまるっきり別物」になってしまいます。SKUとサフィックスについてはこのあと説明します。

※Intel CPUのネーミングルールについて詳しくはこちらの記事をご覧ください。

ノートPC向けCPUの「世代」「コードネーム」「ネーミングルール」について【Intel CPU編】

2. CoreとCore Ultraの違い

CoreとCore Ultraにはそれぞれ「開発コードネーム(以下、コードネーム)」があります。Coreシリーズは1種類、Core Ultraシリーズは3種類のコードネームに分かれています。ただ、その前に「よりわかりやすい特徴」として「NPUを内蔵しているか否か」という点が挙げられます。CoreはNPUを内蔵せず、Core UltraはNPUを内蔵しています。

3. コードネーム・SKU・サフィックス

繰り返しになりますが、コードネームをベースとすると、Core Ultraは3種類、Coreは1種類ありますが、同じコードネームでもサフィックスの違いにより性能は大きく変わります。

以下「Core Ultra 7/Core 7」を例にとって説明します。これらの型番は「国内販売されているノートPCに搭載されているもの」ばかりです。非常に多くの型番があり、PCにあまり詳しくない人ならこの複雑さに戸惑うのも無理はないです。

ここで紹介する型番が、実はそれぞれ全く異なるCPU構成になっていることがわかります。性能差も大きめで「同じCore Ultra 7なのに中身は別物」という状況が一目瞭然です。

| 型番 | コードネーム | コア/スレッド | PBP | GPU名 | NPU TOPS | Copilot+PC | PassMark シングル |

PassMark マルチ |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Core Ultra 7 255H | Arrow Lake | 16C / 16T | 28W | Arc 140T | 13 | × | 4,436 | 30,554 |

| Core Ultra 7 255U | Arrow Lake | 12C / 14T | 15W | Intel Graphics | 12 | × | 3,739 | 18,609 |

| Core Ultra 7 258V | Lunar Lake | 8C / 8T | 17W | Arc 140V | 47 | 〇 | 4,054 | 19,196 |

| Core Ultra 7 155H | Meteor Lake | 16C / 22T | 28W | Arc | 非公開 | × | 3,468 | 24,872 |

| Core Ultra 7 155U | Meteor Lake | 12C / 14T | 15W | Intel Graphics | 非公開 | × | 3,383 | 16,404 |

| Core 7 250H | Raptor Lake | 12C / 20T | 45W | Intel Graphics | 非搭載 | × | 4,114 | 25,655 |

| Core 7 250U | Raptor Lake | 10C / 12T | 15W | Intel Graphics | 非搭載 | × | 未公開 | 未公開 |

※PassMarkスコアは「CPU性能」のみを評価しており、GPU性能やNPU性能、電力効率などは反映されていません。

※Arrow LakeとLunar Lakeではハイパースレッディング(HT)が廃止されており、すべてのモデルで「コア数=スレッド数」またはそれに近い構成になっています。

コードネームとSKU

Core Ultraシリーズのコードネームは「Arrow Lake」「Lunar Lake」「Meteor Lake」の3種類です。このうち、Arrow LakeとLunar Lakeは2024年後半以降(ざっくり「2025年モデル」と理解していいです)にリリースされ、「Core Ultraシリーズ2(Intel公式では『Intel Core Ultra Processors (Series 2)』)」といい、SKU(正確には「シリーズ+SKU」)の数字が「200番台(225, 258など)」になっています。

一方、Meteor Lakeは2023年後半以降(同じく、ざっくり「2024年モデル」です)にリリースされたので、「Core Ultraシリーズ1(Intel公式では『Intel Core Ultra processors (Series 1)』)」といい、SKUの数字が「100番台(125, 155など)」になっています。

Coreシリーズのコードネームは「Raptor Lake」です(Raptor Lake Refreshとも言われますが、Intel公式の呼称はRaptor Lake)。Raptor Lakeというのは第13世代のCore iシリーズと同じコードネームです。つまり、CoreシリーズはCore Ultraのリリースに伴って第13世代のIntel Core iシリーズがマイナーチェンジされたものです。

Coreシリーズにも「シリーズ1(2024年モデル)」と「シリーズ2(2025年モデル)」があり、シリーズ1のSKUは100番台(150, 120など)、シリーズ2のSKUは200番台(250, 220など)ですが、コードネームは変更されておらず、Raptor Lakeのままです。

サフィックス

Lunar LakeにはSKUのあとにサフィックス「V」が、それ以外の3つにはサフィックス「U」と「H」がつきます。正確には「HX」というサフィックスもありますが、これはオーバークロックに対応する超高性能なものに使われるので、この記事では取り上げません。

上の表を見ると、同じコードネーム、同じSKU(例:Core Ultra 7 255HとCore Ultra 7 255U)であってもサフィックス「U」と「H」はコア数/スレッド数、周波数、PBP(Processor Base Power、ベースとなる電力)が大きく異なり、Raptor Lake以外は内蔵CPUの名称も異なっているのがわかります。実際、性能も大きく異なります。よって、私達一般ユーザーの認識としては「同じコードネームであってもUとHは別物」と理解すべきです。

また、Lunar Lakeのサフィックスは「V」ですが、これはLunar Lake専用のサフィックスです。そのため性能の目安というよりも「コードネームの識別用」と理解するのがいいかと思います。また、後述しますが「Lunar Lake搭載PC≒Copilot+ PC」なので「Copilot+ PC対応CPUの識別用」としても有効です。

4. NPU内蔵イコールCopilot+ PCではない

dynabook XP/ZYはCopilot+ PC

Copilot+ PCのCPU要件は「40TOPS以上の性能のNPUを内蔵していること」です。そのため、NPUを内蔵しないCoreシリーズ(Raptor Lake)は「自動的に」Copilot+ PCとはなりません。ではNPUを内蔵するCore Ultraはどうでしょうか。答えは「一部のみCopilot+ PC(の要件を満たす)」です。

結論から言うと、2025年7月時点で、Copilot+ PCの要件を満たすCPUは「Lunar Lakeのみ」です。これまで説明してきたネーミングルールだと「Core Ultraでサフィックスが『V』の型番」のみがCopilot+ PCの要件を満たします。

5. ウインタブからのアドバイス

ウインタブはたくさんのノートPCをレビューしており、その都度ベンチマークスコアやバッテリー駆動時間を測定しています。この記事で取り上げたCore UltraシリーズとCoreシリーズのCPUのすべてをレビューしたわけではありませんが、これまでのレビュー経験に照らし、下記の通り見解を述べます。

Lunar Lake:これを搭載する製品はすべてCopilot+ PCである、と考えて結構です(Copilot+ PCの要件はCPUだけではないので、理屈上Lunar Lake搭載でCopilot+ PCの要件を満たさないノートPCは存在しうるのですが、ウインタブが知る限り、市場にそのような製品はありません)。よって、NPU性能が高く、オンデバイスAI処理にはもっとも強いと言えます。

内蔵GPUの性能も高いため、(程度問題ではありますが)PCゲームもこなせる水準のグラフィック性能を備えています。ただし、コア数/スレッド数が少なく、Intelがハイパースレッディングを廃止した影響で、マルチスレッド性能は低めです。

性能の高さから見た「バッテリー持ち」は驚異的であり、ウインタブのレビュー経験上、Lunar Lake搭載のモバイルノートは軒並み10時間以上のバッテリー駆動が可能でした。ウインタブとしては「Lunar Lakeの本当の魅力はNPU性能よりもむしろ性能と省電力性を非常に高い水準で両立していること」だと思っており「モバイルノート用のCPUとしてはLunar Lakeがベスト」と考えています。

Arrow Lake:NPU性能が高くないものの、特にサフィックス「H」の型番はCPU性能とGPU性能が非常に高いです。また、NPU性能とGPU性能をトータルで見たとき、AI関連の処理も決して弱くはありません。

バッテリー持ちに関して、ウインタブの実機レビューで「U」と「H」を厳密に比較したことはありません。しかし、Meteor Lakeについては多数の製品をレビューしており、その経験上、Office系アプリや動画視聴などの比較的ライトな用途であればそこまでバッテリー駆動時間は大きく変わらないものと考えています。

そのため、ウインタブとしては、比較的低負荷なビジネス利用の場合、「U」の「バッテリー持ち」は「H」に対してそこまで大きなメリットであるとは思えず、一方でPCゲームや動画編集などの高負荷な作業も視野に入れる場合は明らかにHのほうが有利となるため、購入時に選択の余地がある場合はHを選ぶことをおすすめしたいです。

Meteor Lake:基本的にはArrow Lakeと同じCPU特性と考えて良いと思います。しかし「Arrow Lakeの前身」という位置づけのため、性能面ではArrow Lakeよりも劣ります(上の表にあるPassmarkスコアを参照)。ただし、その差は大きくはなく、製品価格も低めであることが多いため、パフォーマンス最優先ということでなければお買い得な選択肢と言えます。

Raptor Lake:NPU非搭載であるというのが最大のデメリットです。GPU性能もCore Ultraに及びませんが、CPU性能(狭義のCPU性能。OSやアプリの起動、動画のエンコーディングなど)には大きな差はなく、ビジネス用としては十分な実力があり、製品価格も低めに設定されていることが多いので、低予算で使えるノートPCを検討するうえでは有力候補になります。ただ、PC購入予算に余裕がある場合はNPUを内蔵するCore Ultraシリーズにしておくほうが将来的には安心かと思います。

6. まとめ

現在のIntel CPUは、「Core Ultra 7」や「Core 7」のように一見シンプルな名前でも、実は中身が大きく異なります。Copilot+ PC対応の有無や、CPU/GPU/NPUの性能差など、使い勝手に直結する違いがあります。今回は賛否のご意見もあるかと思いますが、ウインタブとしての見解を明確に示したつもりです。少しでもCPU選びに迷う人の参考となれば幸いです。

購入時には「コードネーム」「SKU」「サフィックス」をしっかり確認し、自分の用途に合ったものを選びましょう。

7. 関連リンク

2014年にサイトを開設して以来、ノートPC、ミニPC、タブレットなどの実機レビューを中心に、これまでに1,500本以上のレビュー記事を執筆。企業ではエンドユーザーコンピューティングによる業務改善に長年取り組んできた経験を持ち、ユーザー視点からの製品評価に強みがあります。その経験を活かし、「スペックに振り回されない、実用的な製品選び」を提案しています。専門用語をなるべく使わず、「PCに詳しくない人にもわかりやすい記事」を目指しています。

▶ サイト紹介・ウインタブについて

コメント