HPが2024年に発表した新しいPCのブランド体系に則ったノートPCシリーズから、ここでは法人向けノートPCブランド「ProBook」シリーズについて解説します。…ちょっとややこしいのですが、ProBookという製品ブランド名は新ブランド体系になる前から存在していて、旧ブランド体系のProBookは「ProBook+3桁の数字」という製品名、新ブランド体系のProBookは「ProBook+数字の4(もしくは2)」という製品名になっています。現在も旧ブランド体系のProBookシリーズは販売されていますが、この記事では新ブランド体系のProBookシリーズに絞って説明します。

ProBookシリーズは「ビジネスに適した、使いやすくてセキュアなノートPCを探している人」におすすめです。 この記事では各モデルの選び方のポイントを解説します。ぜひ参考にしてください。

なお、ウインタブ読者は「読者クーポン」が使え、HP公式オンラインストア(法人ストア)の製品が表示価格から4%OFFで購入できます。そのため、まず下記左側のボタンからクーポンを獲得し、その後右側のボタンで公式ストアにアクセスし、ご購入ください。この手順でカート画面に「特別値引き」が表示されます。

【広告】【提供:株式会社日本HP】

この記事とは別に、上位モデルである「EliteBookシリーズ」についても特集記事を公開しています。あわせてご覧下さい。

HP EliteBookシリーズ比較(2025)- モデルごとの違い・用途・選び方を解説!

1. ProBookとは?

ProBookは、HPが法人市場向けに展開しているノートPCシリーズです。ただし、HP公式オンラインストアは顧客対象を法人に絞っておらず、個人でも問題なく購入ができます(一部の製品に法人限定モデルが存在します)。

法人向けということもあって、HP独自の厳しい耐久テストや米国防総省調達基準(MIL-STD 810H)試験をクリアする堅牢性を備えているほか、この画像にあるように強力なセキュリティ機能を備えています。これらの機能は法人だけでなく、個人利用であっても非常に大きな安心感がありますよね!

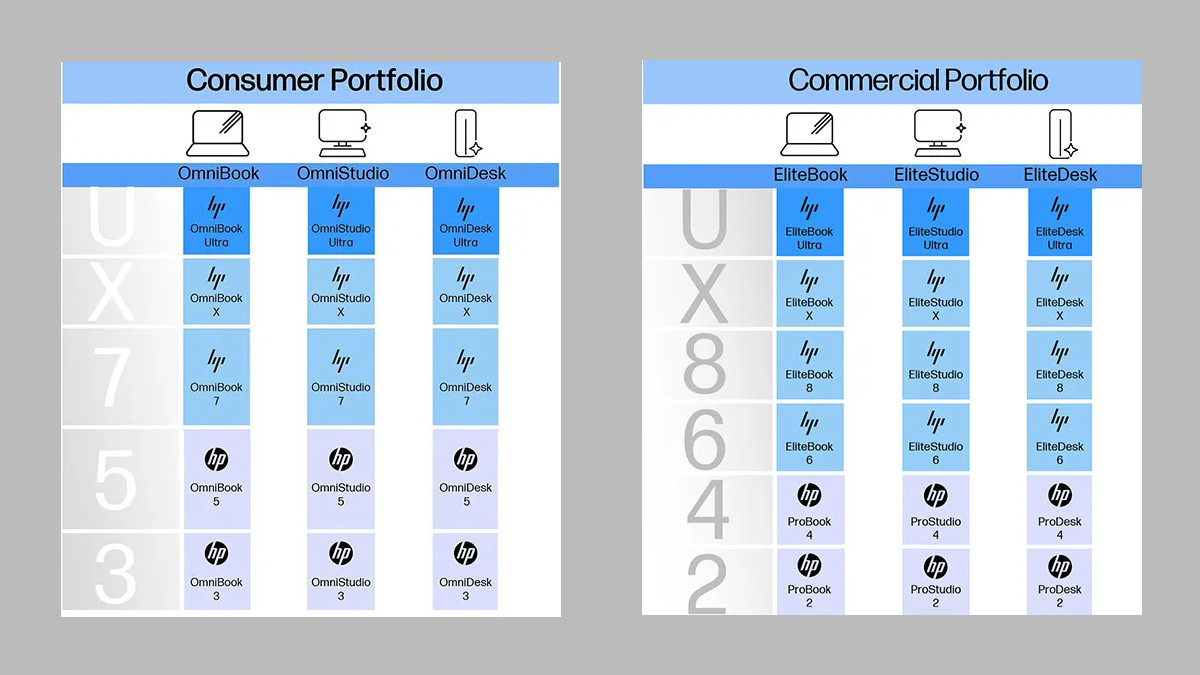

2024年のブランド再編では、法人向けポートフォリオが以下のように整理されました。

画像出所:HP(ウインタブがレイアウトを改変)

この図の右側が法人向け(Commercial)ポートフォリオで、ノートPCはEliteBookとProBook、デスクトップPCはEliteDeskとProDesk、オールインワンPC系はEliteStudioという構成です。

また、モデル名に含まれる数字やアルファベットによっても性能や立ち位置が明確に分かれています。HPでは「番号が増えるにつれて、デザインやデバイスの機能、全般的なパフォーマンスも高まる」と説明しています

図からもわかる通り、ProBookはEliteBookの下位に位置する製品ブランドで、「4」と「2」がありますが、2025年9月現在だと「2」は未発売、「4」が4機種のみ販売中です。

以下に、2025年モデルとして展開されているProBookシリーズの4機種を一覧にまとめました。

| 製品名 | 主な搭載CPU | ディスプレイサイズ | 重量 | 価格の目安 |

|---|---|---|---|---|

| ProBook 4 G1iR 16 |

Intel Core 7 150U (Raptor Lake) |

16.0インチ | 約1.74kg | 約11~16万円 |

| ProBook 4 G1a 16 |

AMD Ryzen 7 250 (Hawk Point) |

16.0インチ | 約1.75kg | 約11~14万円 |

| ProBook 4 G1iR 14 |

Intel Core 5 220U (Raptor Lake) |

14.0インチ | 約1.398kg | 約12~14万円 |

| ProBook 4 G1a 14 |

AMD Ryzen 7 250 (Hawk Point) |

14.0インチ | 約1.40kg~ | 約11~14万円 |

※製品名をクリックするとHP公式オンラインストアの製品ページが開きます

2. 搭載CPUについて

Intel版(G1iR)

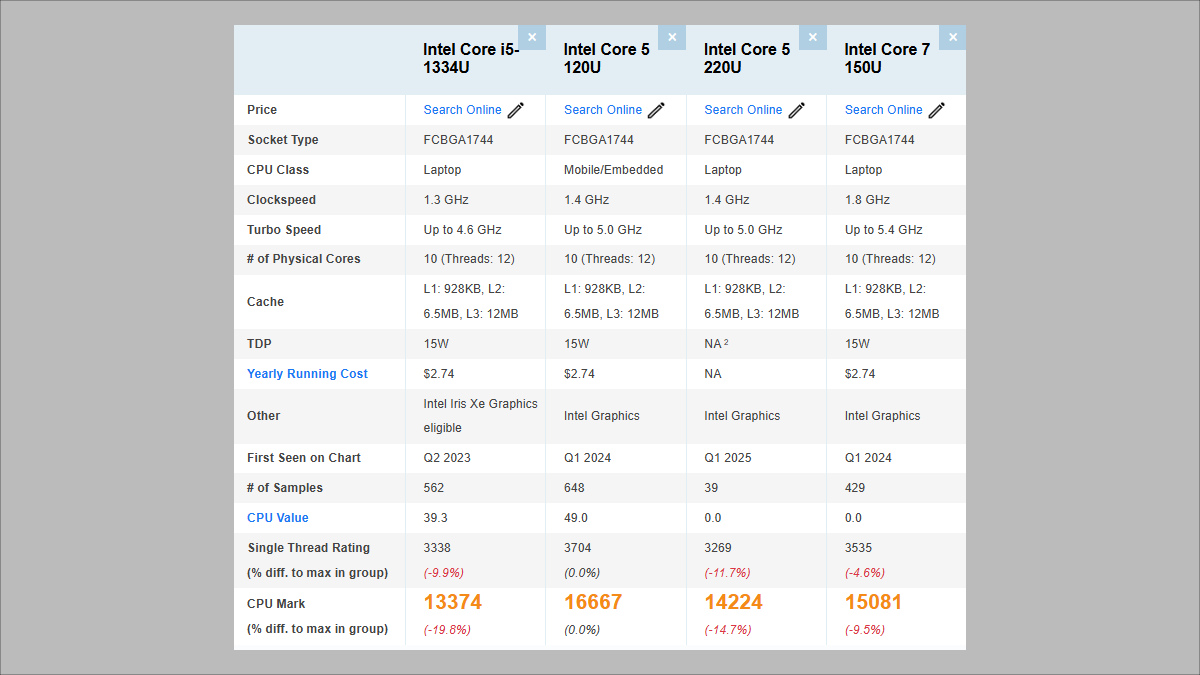

ProBook 4 G1iR 16とProBook 4 G1iR 14の搭載CPUは以下の4型番です。

・Core i5-1334U (G1iR 16のみ)/第13世代Core

・Core 5 120U/Core シリーズ1

・Core 5 220U/Core シリーズ2

・Core 7 150U/Core シリーズ1

このように実に3つの世代 (第13世代、Core シリーズ1、Core シリーズ2)にわたって同じ製品名のノートPCに採用されていますが、実はどれもコードネームは「Raptor Lake」です(Coreシリーズ1/2のコードネームをRaptor Lake Refreshと呼ぶこともありますが、Intel公式の名称はRaptor Lake)。

これはPassmarkが公表しているベンチマークスコアです。これを見ると「古い世代のほうが高スコア」だったりもしますので、正直なところ、性能差がよくわかりません。まあ、新しい型番のほうが高性能ではあるんでしょうけど…。

ということで、CPUの開発コードネームは変わっておらず、性能差もあまり意識する必要がないと思われますので、むしろ価格が割安な旧型番搭載モデルのほうがいいのでは?とすら感じます。なお、上記のCPUはすべてAI処理チップNPUは内蔵していません。

AMD版(G1a)

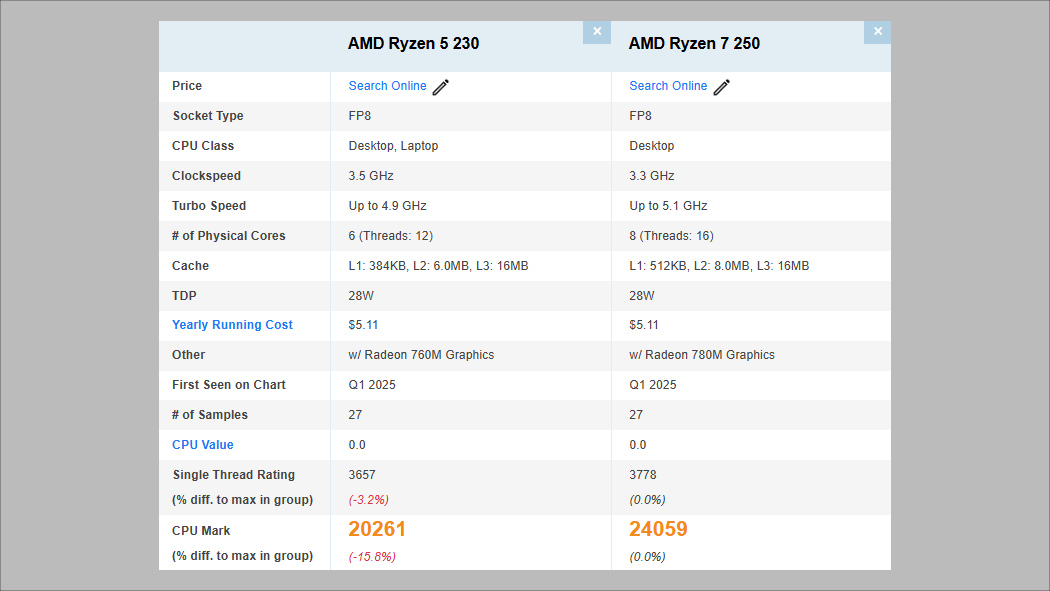

ProBook 4 G1a 16とProBook 4 G1a 14の搭載CPUは以下の2型番です。

・Ryzen 5 230/Ryzen 200シリーズ

・Ryzen 7 250/Ryzen 200シリーズ

いずれもコードネームは「Hawk Point」で、1世代前のRyzen 8000シリーズと同じです。Intel版のCPUとは異なり、どちらもNPUを内蔵していますが、NPU性能は最大16TOPSなので、Copilot+ PCの要件(40TOPS以上)は満たしていません。

Passmarkが公表しているベンチマークスコアです。あくまでPassmarkという単一のソフトウェアの結果ですが、Intel版の搭載CPUよりもマルチスレッド(CPU Markの数値)は高いですね。

上記のPassmarkスコアやNPUの内蔵有無(AMD版のみ内蔵している)を見る限りはAMD版のほうがよさそう、と言えなくもないですが、「CPUの性能」というのはそう簡単に決めつけられるものではないので、ウインタブではこれ以上のコメントはできません。あとはご自身でご判断ください。

3. サイズについて

ProBook 4シリーズは「14インチと16インチの2サイズ」です。14インチモデル、16インチモデルともIntel版(G1iR)とAMD版(G1a)で同サイズです(0.05 mmとか10gとかの僅かな違いはありますが、同一筐体とみなしていいと思います)。

ProBook 4 G1a 16

ProBook 4 G1iR 14

14インチモデルのキーボードはテンキーレス、16インチモデルはテンキー付きとなりますので、外出先に持ち出して使うことを想定しないのであればテンキー付きの16インチモデルが、ちょくちょく外出先に持ち出して使うのであればサイズが小さい14インチモデルが向きます。

HP ProBook 4 G1a 16

デザインは4機種共通です。筐体素材はリサイクルアルミニウムが主体で筐体色はビジネス向きのシルバー、天板のHPロゴはプレミアムタイプではなく、おなじみの標準タイプです。

なお、Intel版とAMD版はポート構成は同じですが、USB Type-Cの規格が異なります。Intel版はデータ転送速度20Gbps、AMD版は10Gbpsです。

4. まとめ

上位ブランドであるEliteBookシリーズが「Ultra」「X」「8」「6」という4階層・計12機種あるのに対し、ProBookシリーズは2CPUブランド×2サイズの合計4機種とシンプルな構成です。また、AMD版はNPUを内蔵していますがIntel版はNPU非内蔵で、どちらもCopilot+ PCではありません。

EliteBookにせよProBookにせよ、筐体の堅牢性が高く、強力なセキュリティ機能も搭載しているのが大きな魅力です。ビジネスの強い味方になってくれるでしょう。

また、EliteBookシリーズとProBookシリーズは価格とスペックが明確に差別化されており、予算とニーズに合わせてお好みのモデルを選ぶことができます。まあ「わかりやすい製品ラインナップ」ですね。

5.関連リンク

なお、ウインタブ読者は「読者クーポン」が使え、HP公式オンラインストア(法人ストア)の製品が表示価格から4%OFFで購入できます。そのため、まず下記左側のボタンからクーポンを獲得し、その後右側のボタンで公式ストアにアクセスし、ご購入ください。この手順でカート画面に「特別値引き」が表示されます。

【広告】【提供:株式会社日本HP】

2014年にサイトを開設して以来、ノートPC、ミニPC、タブレットなどの実機レビューを中心に、これまでに1,500本以上のレビュー記事を執筆。企業ではエンドユーザーコンピューティングによる業務改善に長年取り組んできた経験を持ち、ユーザー視点からの製品評価に強みがあります。その経験を活かし、「スペックに振り回されない、実用的な製品選び」を提案しています。専門用語をなるべく使わず、「PCに詳しくない人にもわかりやすい記事」を目指しています。

▶ サイト紹介・ウインタブについて

コメント