ロジクールがフラッグシップ・マウス「MX MASTER 4」を発表しました。「ついに…」という感じですよね!MX MASTERシリーズは誰もが認めるビジネス系の高級マウスで、愛用者も多いと思います。最新作MASTER 4は従来モデルからあまり変わっていないように見えますが、実際は大きな進化を遂げています。

製品価格は2万円前後と、確かに「普段使いのマウス」としては結構なお値段ですが、ゲーミングPCやハイエンドスマホのように手が出しにくい価格でもなく、「ちょっと良いものを」と考える一般ユーザーにもおすすめしたい製品です。

1.スペック

| 項目 | 仕様 |

|---|---|

| センサー | Darkfield 高精度 |

| DPI | 200~8000 (50 DPI の増分で設定可能) |

| ボタン数 | 8 |

| スクロールホイール | スマートシフト付き MagSpeedホイール 水平スクロールあり |

| サムホイール | 水平スクロールと同じ |

| ジェスチャボタン | あり |

| バッテリー | フル充電で最長70日間使用可能 |

| 接続 | Bluetooth / Logi Bolt |

| 操作距離 | 10 m |

| 対応OS | Windows 11以降、macOS 13以降、Linux、 ChromeOS、iPadOS 15以降、Android 12以降 |

| サイズ | 128.2✕88.2✕50.8 mm |

| 重量 | 150 g |

2. 特徴

ちょっと見た感じだと従来モデルから変わっていないように思われますよね?しかし、これ「新筐体」です。サイズと重量も変わりました。

MASTER 4:128.2✕88.2✕50.8 mm /150 g

MASTER 3S:124.9×84.3×51 mm/141 g

MX MASTERシリーズはもともと大柄なマウスですが、さらにタテ・ヨコ数ミリずつ大きくなりました。言うまでもなく横幅36センチのノートPCと長さ12センチのマウスでは「数ミリ」の体感は全然違いますので、従来モデルのユーザーならサイズの違いにすぐ気づくのかもしれません。

従来モデル MX MASTER 3S

こちらが従来モデルのMX MASTER 3Sです。こうやって見比べてみるとデザインもかなり変わっているのがわかります。

特に大きく変わったのが親指側の側面です。サイドホイールは温存されていますが、その下のボタンが2つから3つになりました。これらのボタンは設定アプリLogi Options+で機能割当を変更できますので、ボタンが増えたぶんだけカスタマイズ余地も増える、ということになります。

親指を置く場所に「触覚フィードバック センスパネル」が追加されました。このパネルは「動作・ショートカット・通知」に応じて親指エリアが振動する触覚フィードバック機能を搭載しているほか…

Actions Ring

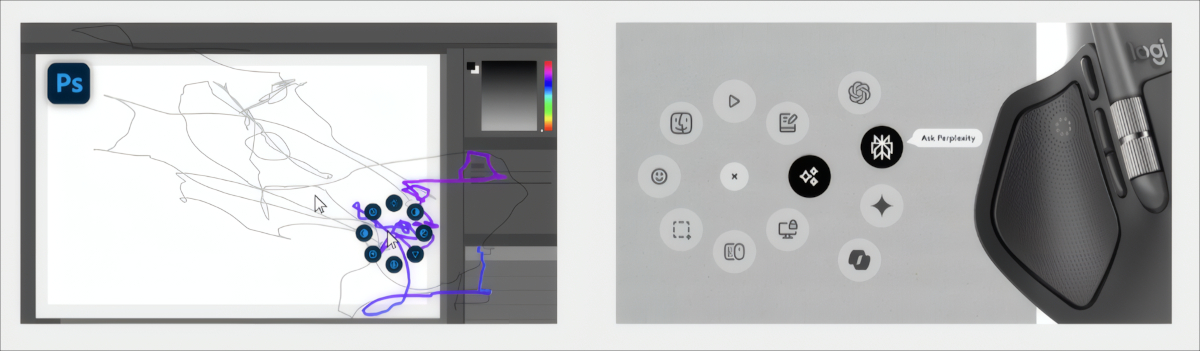

このパネルを押すとLogi Options+の新機能「Actions Ring」が起動し、AIツールへのアクセスやデバイス切り替えなどが瞬時に行えます。Logi Options+は多機能なアプリなので、Actions Ringを自分の好みに合わせて設定すれば、生産性は大きく向上すると思います。

なお、上の画像は左側が「PhotoshopでActions Ringを使用した場合のカーソルの移動範囲を比較したもの」で、紫の線がActions Ring使用時、灰色の線がActions Ring非使用、通常のカーソル操作時、とのことです。画像右側がActions Ring起動時のメニュー画面です。

この「触覚フィードバック センスパネル」の搭載が従来モデルとの最大の相違点と言えます。最大8,000DPIのトラッキングセンサーや毎秒1,000行の高速スクロールが可能なMagSpeed 電磁気スクロールなど、従来モデルの主要機能も踏襲されていますし、ボタンは静音設計です。

3. 価格など

ロジクール MX MASTER 4は1年保証モデルと2年保証モデルがあり、10月2日現在だと1年保証モデルのみが予約販売中 (配送開始日は10月30日)で、2年保証モデルは「近日リリース」とされ、販売がスタートしていません。また、あくまで10月2日現在の情報ではありますが、1年保証モデルはAmazonと楽天が安く、18,905円で購入できます。通常価格はロジクール公式ストアで1年保証モデルが21,890円、2年保証モデルが21,890円です。

もちろんビジネス系マウスとしては高価な製品ですが…、「欲しい!」ですよね。

4. 関連リンク

2014年にサイトを開設して以来、ノートPC、ミニPC、タブレットなどの実機レビューを中心に、これまでに1,500本以上のレビュー記事を執筆。企業ではエンドユーザーコンピューティングによる業務改善に長年取り組んできた経験を持ち、ユーザー視点からの製品評価に強みがあります。その経験を活かし、「スペックに振り回されない、実用的な製品選び」を提案しています。専門用語をなるべく使わず、「PCに詳しくない人にもわかりやすい記事」を目指しています。

▶ サイト紹介・ウインタブについて

コメント