目次

概要

Strix Haloは、内蔵GPUを大幅に強化したAPUとして開発され、2025年初めに”Ryzen AI Max“という名称で発売されました。

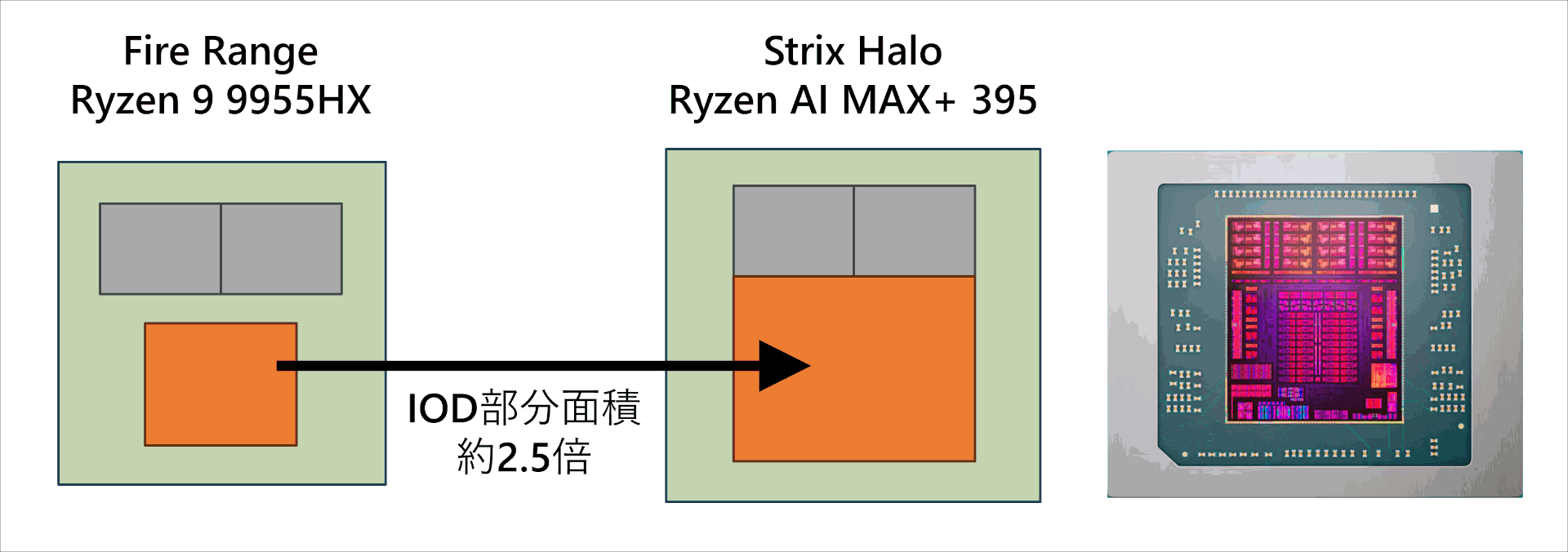

非常にパワフルなスペックで、CPUはZen 5のCCDを2枚使用しており、デスクトップ向けの9950Xやエンスージアスト向けFire Rangeの9955HXと同等です。Strixという名前がStrix Pointと共通していますが、どちらかというとデスクトップ向け流用のFire RangeのIODを変えたバリエーションといった趣があります。

目玉のGPUは「Radeon 8060S」と命名され、その名にふさわしくミッドレンジのdGPUに相当する性能を持っており、通常の内蔵GPUには2倍を軽く超える性能差を見せるなど他と一線を画する性能です。加えて、NPUもStrix Pointと同じものが採用されており、Copilot+ PCに対応します。

クアッドチャネル化でメモリのボトルネックを解消

内蔵GPUの性能は、最新世代のStrix PointやLunar Lakeの時点ですでに、デュアルチャネルのDDR5メモリで出せる最高速度に達していると言われており、これ以上の内蔵GPUの強化にはそのメモリ帯域幅のボトルネックをどう解決するかが注目されていました。Strix Haloは、AppleのM1 Maxなどと同様に、オンボードメモリでクアッドチャネル相当のメモリ帯域幅を確保することで、この限界を超えています。

性能

ここでの基礎データはnotebookcheck.netのデータベースを参照しています。

CPU

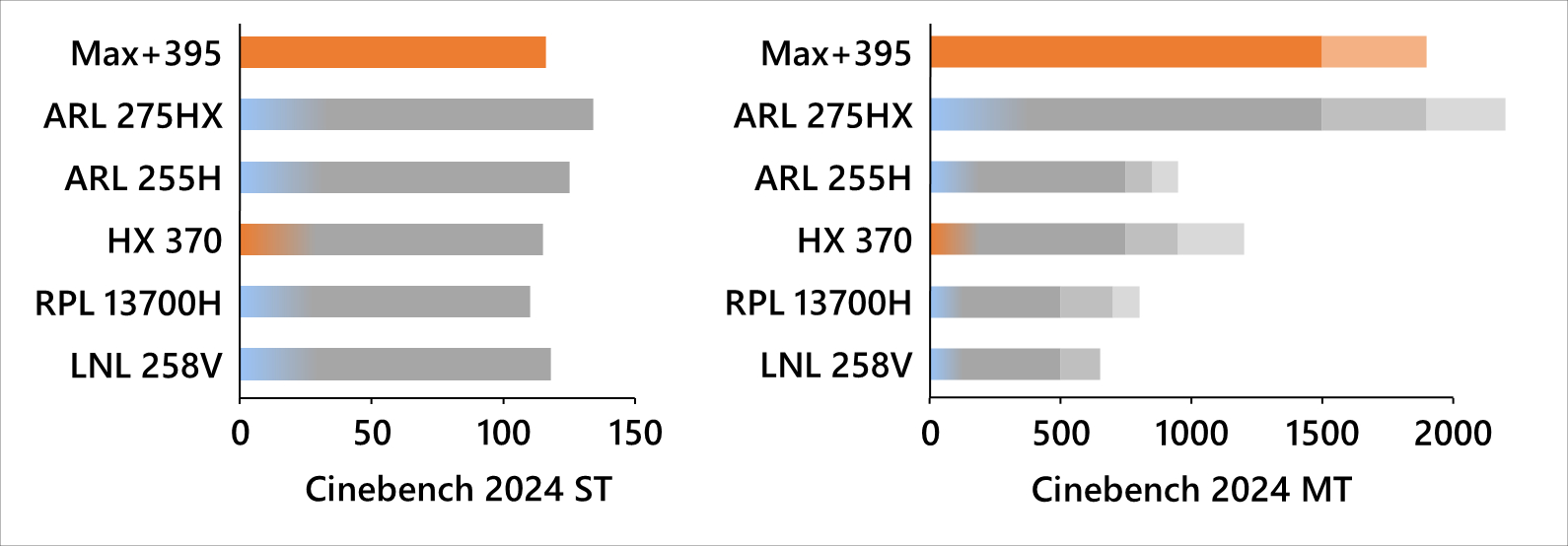

シングル性能:クロックが抑えられているため、デスクトップのZen 5よりは遅いものの、Strix PointやRaptor lake並みの性能です。

マルチ性能:デスクトップ版と同じ16コアを搭載するだけあって非常に良好で、Intel製品では末尾”H”の6P+8E (Arrow Lake-H) や4P+8E+4LPE (Panther Lake-H) では太刀打ちできず、対抗するには末尾”HX”の8P+16Eクラスの製品、Arrow Lake-HXなどが必要となるクラスです。

GPU

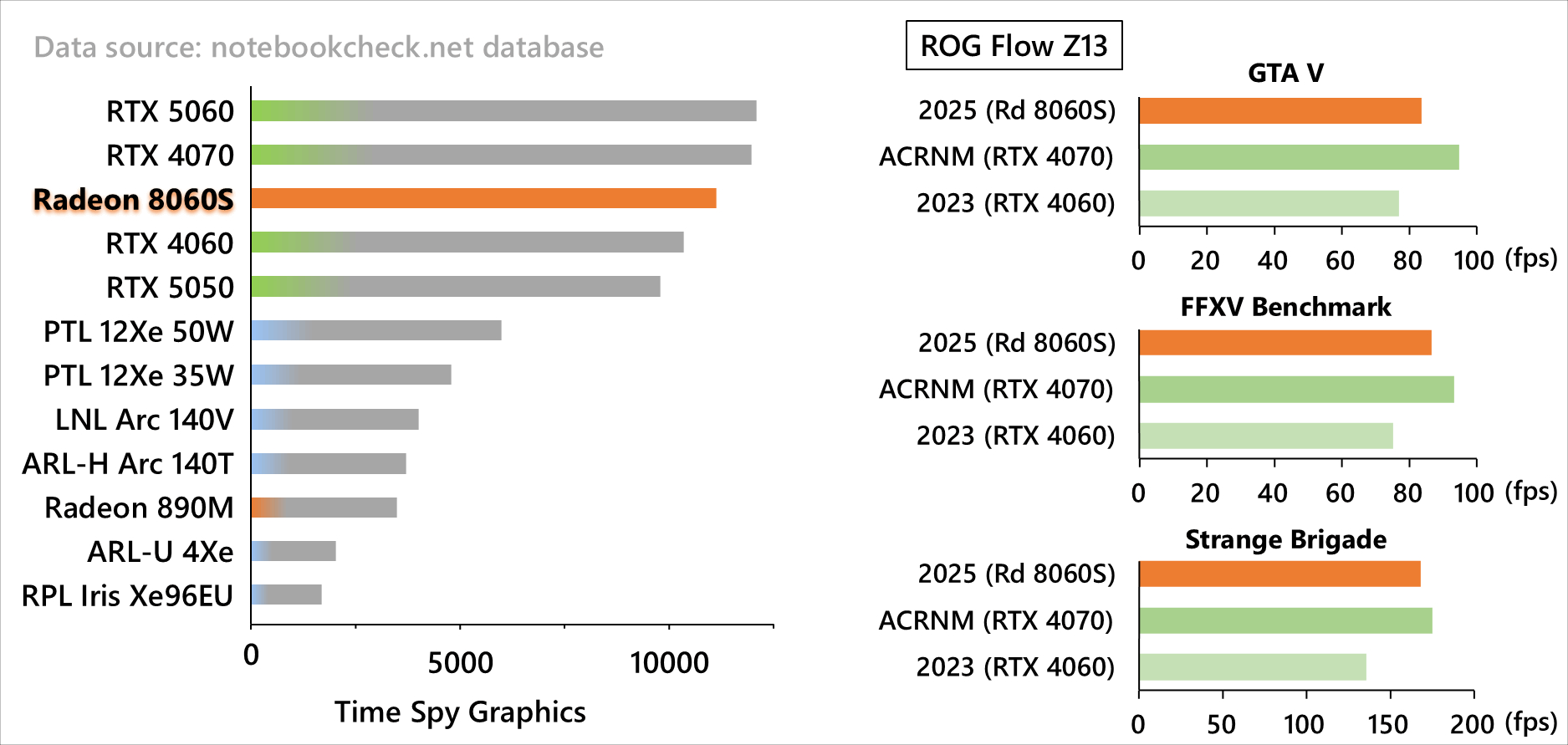

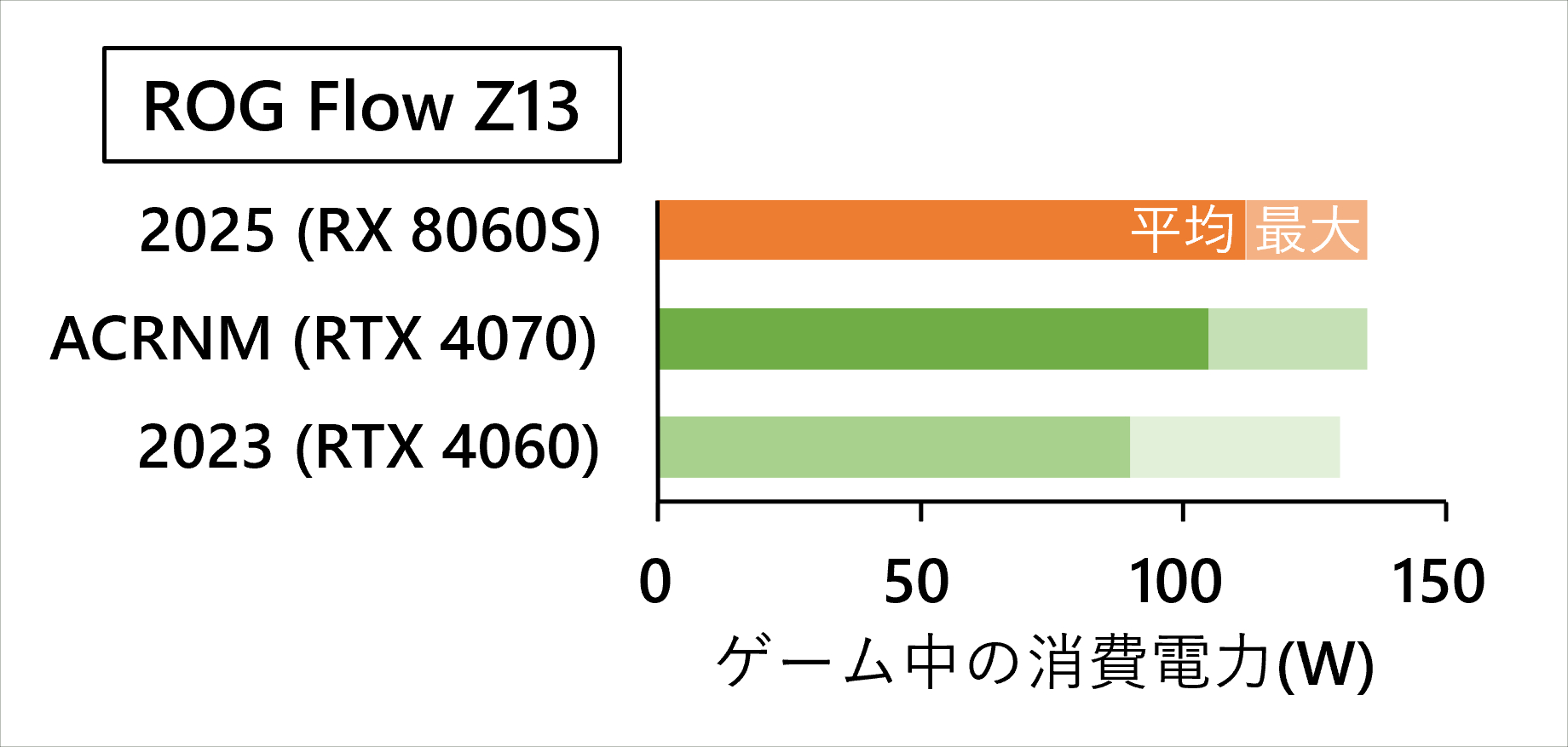

ベンチマークであるTime Spyのスコアは、ROG Flow Z13でも、同モデルの前世代に搭載されているRTX 4070を超えています。このスコアはStrix PointやLunar Lake約2.5倍で、ほぼコア数に比例した伸びを見せています。FPSでもほぼ同等で、RTX 4070に匹敵と内蔵GPUとしてはぶっちぎりで最高速であり、Strix PointやLunar Lakeの約2.5倍程度のFPSを記録しています。

ただし消費電力もRTX 4070並です。実測値ではRTX 4060や4070よりも多くの電力を消費しており、フレームレート基準で電力効率(ワットパフォーマンス)を計算すると、GeForceの前世代製品にやや劣る程度に留まっています。

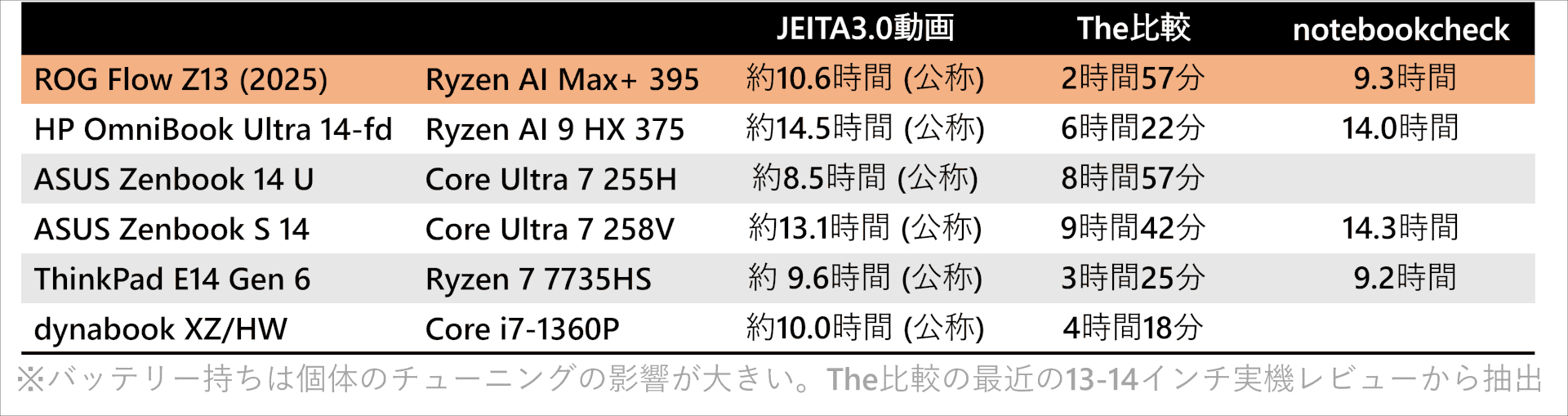

バッテリー持ち

notebookcheck.netとThe比較さんのデータで比較してみると、ごく軽いタスクであれば良好なバッテリー持ちを見せますが、やや重めの測定法では極端に短くなるなど、使い方によって特性が見受けられました。

一番興味が持たれるのはポータブルゲーミング用途だと思いますが、基本的にはよほど設定を絞らない限り1時間持たないと考えたほうが良いでしょう。例えば電力最大制限を80Wにしてゲームを高クオリティでブン回せば、たとえ80Whという大容量バッテリーを積んでいても1時間で使い切ることは当たり前の話です。40W程度に絞って使えば2倍の時間使えますが、その場合はStrix Pointなど普通の内蔵GPUの1.3倍程度の性能に留まるのを許容しないとなりません。

一方で、Webブラウズやオフィス用途など、軽いタスクについてはStrix Pointなどと遜色ないバッテリー持ちが得られているようです。ブン回せるようでいて静かに使っている限りRaptor Lakeよりバッテリー持ちがいいのは面白いところです。The比較さんの中程度に重いタスクではStrix Haloはバッテリー持ちが悪くなる方向に出てしまっているようです。

製品の印象

ゲーム用として見た場合、これは「ノート用として最高スペックのCPUとGPUをセットにした商品」という印象で、性能や電力効率、コストパフォーマンスは、通常のdGPU搭載製品と変わらず、「内蔵GPU」という言葉から連想されるような省電力性や低発熱性はあまり期待できません。

このことは最初に登場したROG Flow Z13で顕著で、概ね同じ筐体を使いながら、前世代のCore i7-13700H + RTX 4060という組み合わせとゲーム性能、消費電力がともに同程度であるという測定結果になっています。このような指摘はnotebookcheck.netのコメント欄でも多く見られました。

小型化

ただし、チップが1枚で済むこと、LPDDR5Xのメモリをオンボードで近接して配置することによるコンパクトさゆえか、発熱に関してはともかく小型化に関してはdGPUより得意なようで、製品はタブレットやミニPCが多くなっています。

ウインタブで紹介したStrix Halo搭載機種は、ASUS ROG Flow Z13 GZ302EA、GMKtec EVO-X2、OneXPlayer Super X、GPD WIN 5と、タブレット2機種、ハンドヘルド1機種、ミニPCが1機種となっています。

Notebookcheckのレビュー済み機種は、重複するROG Flow Z13、GMK EVO-X2のほか、Framework Desktop、Minisforum MS-S1、BOSGAME M5、HP Z2 Mini G1a、HP ZBook Ultraと、ミニPCが4機種、スタンダードノート1機種が加わっています。

GPD WIN 5はハンドヘルドに収めたのは正直かなりすごいと思いますが、ただ最大出力は120Wと、おおよそハンドヘルド機というイメージの枠を超えた電力を消費します。80 Whのバッテリーを搭載し、公称は約2時間もつとしていますが、120Wを回し続けたら40分しか持たない計算で、小さいけれど電力食いというちょっと特殊な地位になっています。

AIアクセラレーターとしての側面

Strix Haloには、AI計算において今までにない使い方ができる可能性を秘めています。AMDは、CPUダイ、GPUダイ、高速メモリを一つのパッケージに盛り合わせたAI用チップInstinct MI300シリーズを発売していますが、Strix Haloは単純化されているとはいえ、このMI300の小型版として見ることもできます。

メリット1:大容量の仮想VRAM

ビデオカードでAI計算を行う際、RTX 4090でも24GBしかないVRAMの小ささが問題になることがあります。一方、内蔵GPUであるStrix Haloは、最大128GBのメインメモリから仮想VRAMを割り当てることが可能です。

AI計算では、多少GPUの演算が遅くても結果が出るまで何日か回すことが可能であり、この「内蔵GPUでしかできない巨大VRAMの確保」にメリットを感じるユーザーは多いでしょう。実際、アメリカのBTO業者Framework Desktopは、これをセールスポイントにしたStrix Halo搭載製品を発売しています。

メリット2:unified memoryの可能性

AIを含むGPGPUでは、CPUとGPUが同じデータ実体を扱いたいというケースがあります。通常のdGPU/iGPUではメインメモリとVRAMが分離しているため制約があります。このため、CPU/GPU/NPUが同じメモリ上のデータ実体にアクセスできるようにする”unified memory”を実現しようと各社とも努力しています。ただ現状は、Nvidia CUDAのそれはRAM/VRAM間の自動コピー機能に留まっています。Strix Haloでは、より進んだunified memoryを売りにしており、これも内蔵GPUならではの強みとなります。

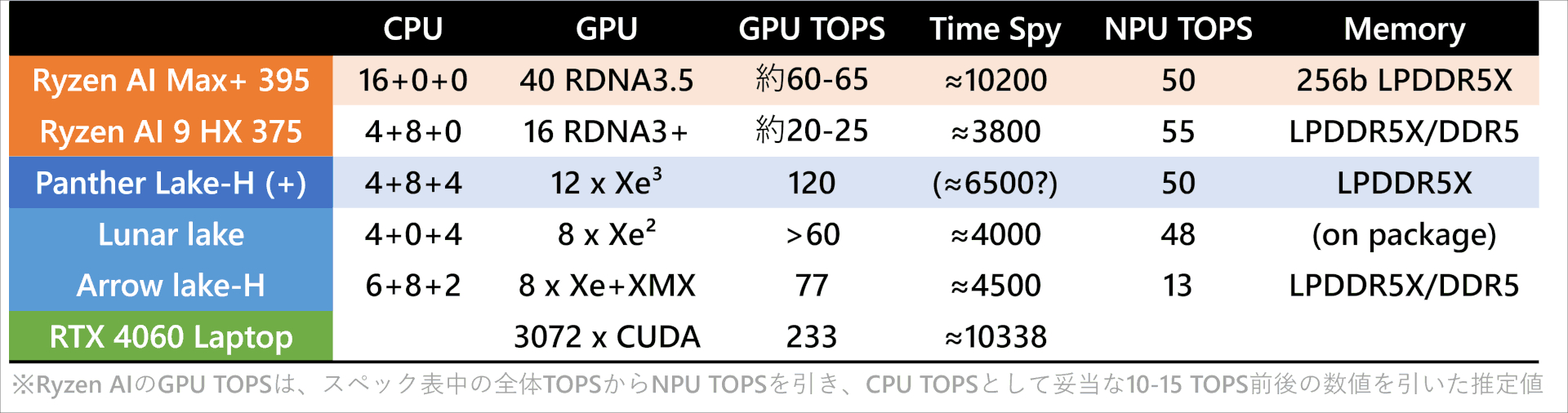

AI計算能力自体は高くない

ただ、肝心のAI計算能力(TOPS数)ではライバルに劣る点が見られます。Strix Haloのスペック表の「CPU全体のTOPS」から「NPUのTOPS」を引くと、GPUのAI計算能力は60 TOPSそこそこと推定されます。これは、グラフィック性能でははるかに格下であるArrow Lakeにも負けている数字です。結果として、Strix Haloと同等の内蔵GPUを生かした巨大VRAMによるAI計算は、実は競合製品でもすでにできてしまう状況にあります。

これは、インテルがXMX標準搭載の方向に動く一方で、AMDがゲーム用のRDNAとAI用のCDNAに分けてしまった結果とも言われており、両者が統合されゲーム用チップでもAI計算ができるようになるRDNA4が内蔵GPUに下りてくる次の世代まではこの状況が続くのではないかと思われます。

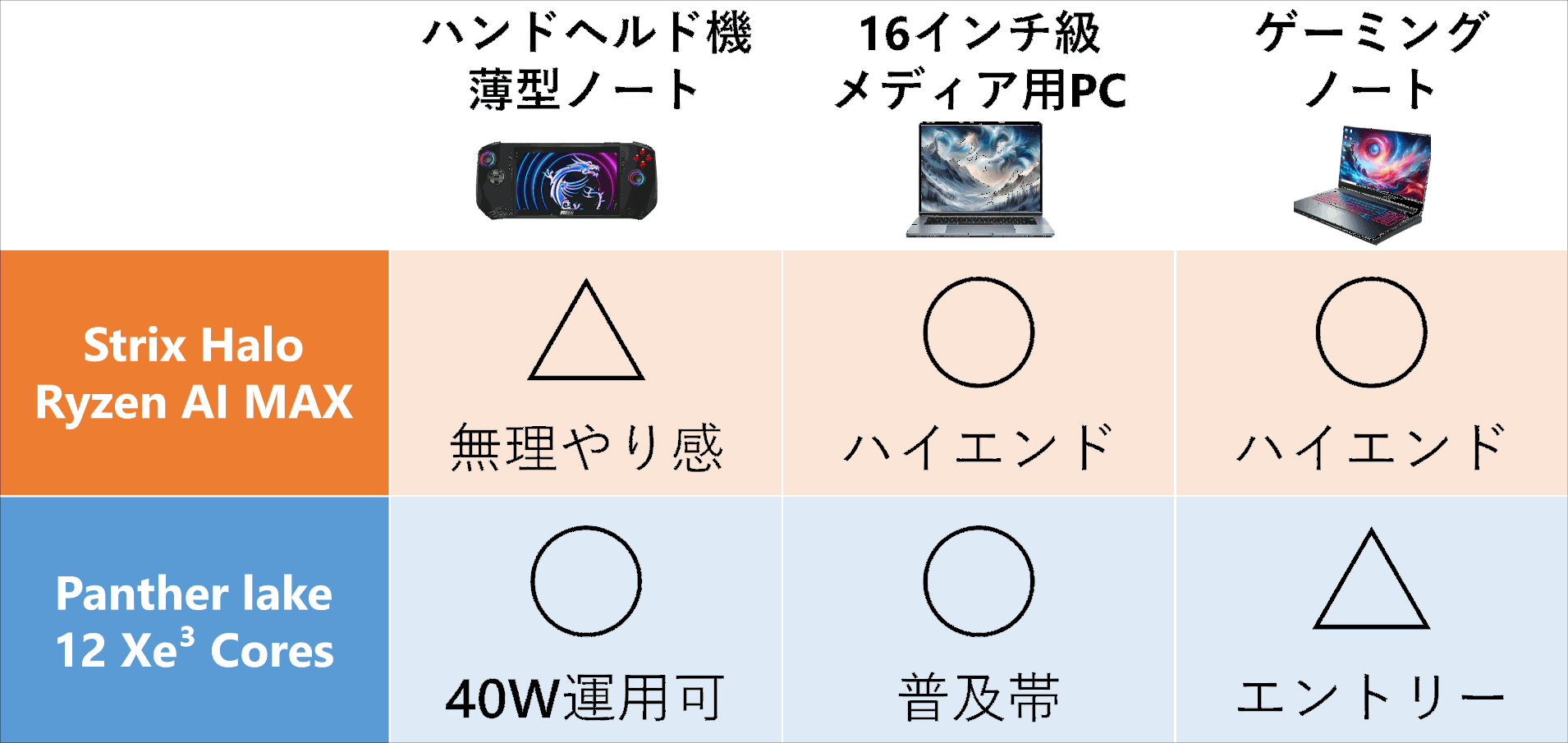

Panther Lakeとの住み分け

IntelもPanther Lakeで内蔵GPU大盛版を用意していますが、これはStrix Haloとはかなり性質が違うようです。Panther LakeのGPU大盛版は、性能の伸びを約1.5倍に抑える代わりに、電力設定を前世代と変えず、むしろ若干低く設定し、普通の内蔵GPUとして使わせるコンセプトです。Strix Haloが最高性能の追求(90W以上)を目指すのに対し、Panther Lake大盛版は効率的な高性能(40W前後)を目指すことで、両者は別のセグメントに住み分ける形となるでしょう。

まとめ

Strix Haloは、ノートPC用としては現状で最高クラスの性能を持っていることは間違いありません。しかしながら、ゲーム用としてもAI用としても、「これでなくてはできない」という決定的な強みがいまいち見当たらない、ということも否定できません。実際、雨後のタケノコのようにフォロワーが出たZ1 Extreme採用のハンドヘルドゲーミングPCに比べると、発売機種数も記事もさみしい状況であるのは否めません。

トータルで見ると、将来のテストも含めた技術的な可能性を重視した選択というほうが適切かもしれません。RDNA4世代のGPUを採用した後継機種であればAIアクセラレータとしての本領は発揮すると思いますし、NVIDIAとIntelの協業というニュースを見ても将来ノート向けはこの方向性が主流になるかもしれません。

本コンテンツは、筆者作成動画の再編集版です。

関連リンク

CPU情報 記事一覧

H428’s channel:渋谷H YouTubeチャンネル

コメント

興味深い記事でした。ありがとうございます。

グラフィック性能高いけど、内蔵GPUだから安い!

という個人的な理想にたどり着いて欲しいです。。。

大昔、VAIO Zがirisのチップセット搭載で興奮したものの価格が高くて断念したのを思い出しました笑

お値段がすべてな気がします。

dGPU搭載機と同等か上回る価格で同性能・若干劣る性能、となってしまうようであれば、

最初からdGPU搭載のGラップトップでいいよねとなってしまいます。

特にRTX5000シリーズであればDLSSの恩恵もありますしね。

Meteor Lake-HやArrow Lake-HのCore Ultra 5辺りがお手頃価格(10万〜)でグラフィック性能高めでバランスよかったけどPanther Lakeの大盛版はいくらくらいで買えるようになるのかな。

RyzenもミドルクラスCPUに強めのGPUの組み合わせを出してほしかったな。

元々予定されていたStrixHalo LPが事実上のCannonlake化したことから、当初の予定よりも生産コストが掛かってしまってあまり弾数が出せなくなった結果、高価なプレミアムラインとして販促せざるを得なくなったという印象ですね。

CCDとI/Oとの接続方式はZen6世代の先取りで低コスト高速化されているおかげで、既存のZen5世代とは別ラインになっているのもZenの設計思想としては痛手ではあるのですが。

おそらくこのままのなあなあ状態でMedusaまで引き継ぐのだろうと思います。

Medusa世代まで行くと、Strix Pointの後継として明確にMedusaHalo LPが割り当てられる他、Kraken Pointの後継としてMedusa Point、StrixHaloの後継としてMedusaHaloが割り当てられる事でモデルラインナップの整理が行われますし、DDR6の採用で1chが24bit*4=96bitに伸びるおかげで、MedusaHalo LPでも192bitのバス幅に増強され、メインストリームとして実用的なiGPU性能と、StrixHalo譲りのCCD統一化(Medusa世代ではデスクトップからノートまで同じCCDを使います)と、ワッパ維持が見込めます。

おまけですが、RDNA4およびRDNA5は、まだCDNAとは別枠での設計なので、Medusaで搭載されると言われているRDNA5はCDNAのような計算は苦手としているはずですね。

両者が統合されるのはRDNA5の次のUDNAのはずなので、そこまではコンシューマー向けのAI演算性能はIntelと同等かやや低い状態になると思います。

もちろん、いくらiGPUをAIに特化した所でNVIDIAのCUDAという巨人がいるので溶岩流に対するコップの水程度の差でしかないのですが。