先日、Nintendo Switch 2が発表されました。Switch 2は性質上、タブレットにコントローラーをくっつけたような構造になっており、ウインタブで扱うタブレットやポータブルゲーミングPC(以下、ゲーミングUMPC)と近しい関係にあります(というよりゲーミングUMPCが初代Switchの成功に触発された感もあります)。そうなるとゲーミングUMPCより速いのか遅いのかという性能が気になるところですが、任天堂は性能談義で話題が荒れるのを嫌ってスペックを公開しない方針だそうで、今回はバッテリー容量など公開スペックと、公開されていない部分は噂を使いその性能を推測していきます。

先日、Nintendo Switch 2が発表されました。Switch 2は性質上、タブレットにコントローラーをくっつけたような構造になっており、ウインタブで扱うタブレットやポータブルゲーミングPC(以下、ゲーミングUMPC)と近しい関係にあります(というよりゲーミングUMPCが初代Switchの成功に触発された感もあります)。そうなるとゲーミングUMPCより速いのか遅いのかという性能が気になるところですが、任天堂は性能談義で話題が荒れるのを嫌ってスペックを公開しない方針だそうで、今回はバッテリー容量など公開スペックと、公開されていない部分は噂を使いその性能を推測していきます。

ゲーミングUMPCとほぼ同じ筐体

Switch 2の仕様表によれば、画面がサイズアップし7.9インチになりました。この数字は、7.4インチのsteam deckや8インチのゲーミングUMPCと近い数字です。それに寄せてきたとも見れますし、今現在作りやすくコスパが良いサイズがこのあたりだ、とも言えるでしょう。Ryzen Z2シリーズの解説でもとりあげましたが、このサイズの携帯ゲーム機の冷却限界はおよそ40Wだろうと推測されます。Switch 2もこのサイズである以上、最大で40W程度の電力を消費するポテンシャルがある、と評価できます。

同時に発表されたSwitch 2用のACアダプターの仕様表には、最大で20.0V/3.0A = 60Wを給電できると書かれています。これだけの給電能力があれば、ドックに接続時に40Wの電力を使うのみならず、同時にバッテリーに充電することもできるでしょう。これらの公開スペックから、ドック接続時のTDPは30⁓40W程度だろうと推測できます。

搭載するリチウムイオン電池の容量は5220mAh≒19.3Whとなっています。任天堂側はこの電池容量で2時間から6.5時間のプレイが可能としています。これは言い換えると、バッテリー駆動時には最小3Wから最大10Wで動作すると想定しているということになります。この容量のリチウムイオン電池では普通は15W程度しか出せないような作りにするのが普通なので、実際10W程度に制限されるのでしょう。これは概ねハイエンドスマホの消費電力量と同じです。近年の半導体は、普通は動作クロックを2倍にすると消費電力は3倍になるという関係性になっているので、バッテリー動作の10W駆動は、ドック動作の30W駆動の半分程度の性能と推察され、後述する噂もそれを裏付けています。

19.3 Whという容量は、主流のゲーミングUMPCが50~80 Whなのに比べるとずっと少なく、iPad miniやスマホと同じ程度の容量で、40W使えば30分と持ちませんので、バッテリー使用中は10W未満に抑えるのは必須と言っていいでしょう。ゲーミングUMPCユーザから見るとちょっと物足りない気もしますが、Switch 2はコントローラ込みで534gとかなり軽く仕上げており、子供や女性のユーザーを期待するとこれが手持ちできる限界のようにも思います。

CPU/GPUの噂のスペック

Switch 2では初代で採用したNVIDIA Tegraの後継CPUを選んだとされますが(NVIDIAからも公式に開発に参加したアナウンスメントが出ています)、その中の最新世代Tegra Orinがベースと言われています。ただし最新世代といっても3年前のリリースで、CPUコアはArm Cortex-A78系(Snapdragon 888世代)、GPUコアはRTX3000の世代となっています(ただしRTX 30同様のSF7製では40Wに収まりそうになく、別の製造プロセスを使っていると思われ、そういう噂も多くあります)。

主流の噂 では、CPUは8コア、GPUは1538コアで、ドック接続時は1000 MHz、バッテリー駆動時は561 MHzで動作するとされています。ほかにもGPUは1280~2048コアまでの噂もあり、私にはどれが真実か確証がありませんが、技術的限界や価格的制約を考えれば、主流の噂の±1.5倍の範囲に収まると考えられ、概ねこの噂をベースに考えればよいでしょう。

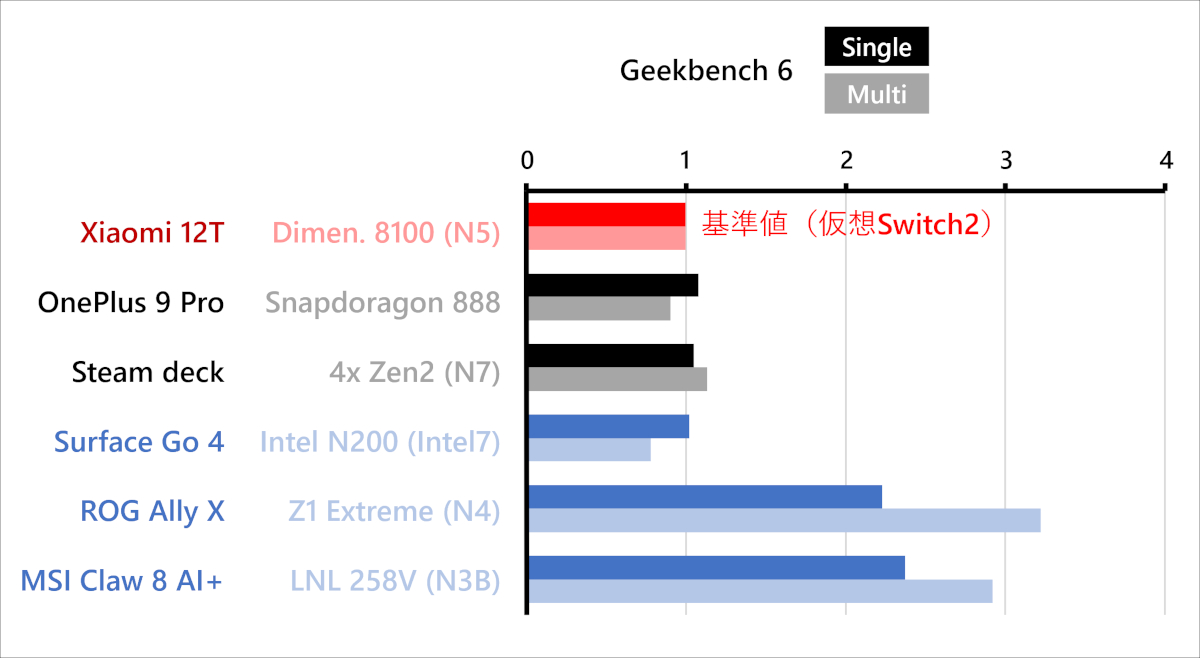

CPU性能は、同じ世代MediaTek Dimensity 8100を仮想Switch 2とし、比較すると、Steam DeckやAlder lake-Nとおおよそ同じスコアになります。Z1 ExtremeやLunar lakeあたりと比べるとさすがに勝負になりません。

Geekbench 6のスコアを、仮想Switch 2を基準とした相対値でプロット

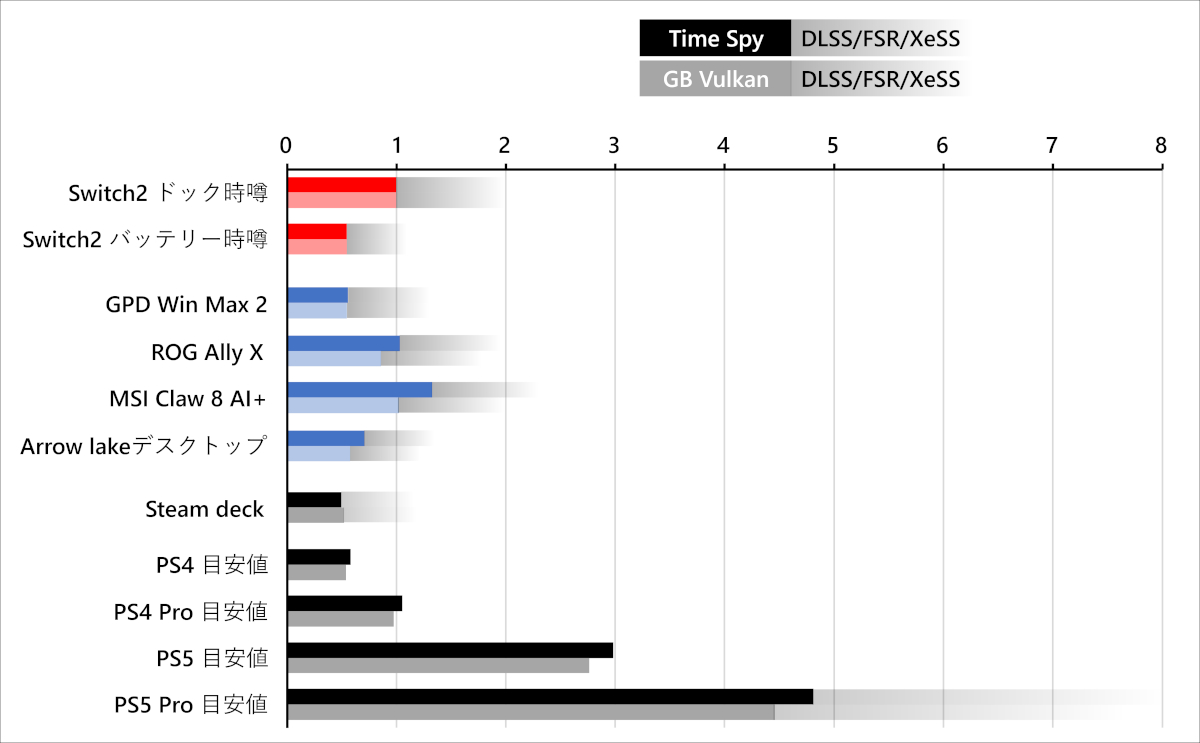

GPUの性能は、ドック接続時はZ1 ExtremeやLunar lakeなど最新のゲーミングUMPCやPS4 Pro目安値に近く、バッテリー駆動時はSteam Deckや第11~13世代のiGPUないし無印PS4目安値に近い数字になっています。ゲーム側がDLSSという機能に対応することで、1.2~2.0倍程度のFPSが期待できますが、この機能はまずメーカーが対応しなければ使えないほか、Switch 2の画面である1080pに合わせて高速化する設定にすると画質が犠牲になりがちな傾向があり、期待してもいいけどしすぎないように、というのが現状適切かなと思います。

Time SpyおよびGeekbench Vulcanのスコアの、仮想Switch 2を基準とした相対値。両ベンチマークが走らない製品については、同世代のNVIDIA・AMDのGPUをベースに、コア数×クロックに従ってスケールし、仮想的に両ベンチマークのスコアを当てはめています。

総じて、基本的にはゲーミングUMPCと同様の性能・使い勝手と考えていいでしょう。Cyberpunk2077など最新大作ゲームは、ドック接続時に設定を落としまっくてギリギリ、バッテリー駆動時はまず無理と考えていいでしょう。そもそも金に糸目をつけず現状最高の40W・10W用GPUを作ったとしても最新大作ゲームを高画質で快適に遊ぶのは困難だと思われます。一方でPS4/Pro程度の性能は期待できるので一昔前のゲームは概ね動くでしょうし、カジュアルゲームも問題ないでしょう。

ゲーミングUMPCとほぼ同じ筐体・性能であることは……

Switch 2のスペックは推測も含めて「N100級のCPUにZ2並のGPUのSoC」「SoCをタブレットやスマホではミドルハイ級のセッティングで、そこからカメラやモデムをなくしたもの」といった風情のスペックに仕上がっているようです。

これでお値段5万円(日本語版価格)というのは、「いわゆる中華タブレットなら似たような価格・スペックでなくはない」程度の印象です。120Hz対応の画面は高級機に搭載されていることが多いですが、ミドルハイのタブレットやスマホでも時々見る範囲ではあり(私のスマホがまさにそれです)、中華スマホ・中華タブなら5万円切りで売っている機種もそこそこあります。逆に言えば中華タブ並の価格設定にしているわけで、かなり攻めた価格設定に見えます。Switch 2の場合は任天堂のゲームを含むプラットフォーム全体で利益を上げればよいため、プリンタのように本体は利益を薄く、ランニングコスト側で稼ぐ、という構造なのかもしれません。

「ウインタブ」としての立場から言えば、せっかく育ってきたゲーミングUMPC市場に価格競争力と充実したエコシステムで強敵が殴りこんできたな、という印象です。最新大作ゲームに拘るのでなければ、ゲームするだけならSwitch 2でいいじゃないかという気持ちにもなります。ただ逆に、ゲーミングUMPCとほぼ同じ性能であるということは、Switch 2用に開発されたゲームをPCに輸入すると内蔵GPU用としてちょうどいいゲームになる、ということを意味します。そういったゲームのPC版が増えれば、授業や仕事で使うパソコンでそのまま快適に動くゲームというジャンルができるわけで、そこに期待したいところです。

ジョイコンを取り外し可能で単体タブレットにすることも可能というデザインは、むしろWindows機でこそ、単なるタブレットやらUSB-C & Bluetoothで普通のPCとして使えるメリットが生かせると思うのですが、現実的にはLegion Go かONEXPLAYER 2・同 X1などはあるものの主流ではないのを見るに、そこまで需要がないのかもしれません。個人的にはタブレットとしての使い勝手を優先して軽量化しつつ、おまけでコントローラー+冷却ファンを背面につけられる、みたいなタイプがあってもいいかなあとは思います。

※この記事は下記の筆者作成動画の再編集版です。

関連リンク

H428’s channel:渋谷H YouTubeチャンネル

コメント

Win機ほどの性能はないと思います

タブレット形状の便利な点はエロ動画なんかを見るときですかねえ

Switch2でも子どもがアダルトサイトを見ていた問題が騒がれそう

ちなみにWindowsタブレットはエロゲー端末にもってこいなんですよ

X86アプリの動くタブレットはそれしかありませんので

大きさ的には8インチが至高です。10インチは大きい

それ以上のサイズはかえって邪魔になるのでスマホでリモートしますね

というわけで8インチWindowsタブレットのブームが死滅した今はUMPCのタブレット上にできるものが強い

Dimensity 8100って2.85GHzだった筈

Switch搭載のA78はリーク情報だと1GHz動作だとの噂

夢見るのはタダだが、上の状況でN100より早いってのは流石に現実が見えてないかと…

後比較はGeekbenchでいいの?Win機はまともに測れないぞアレだと

なにせ動作ガタガタなX86版Androidで回すとwinの2割増しのスコア出るからね

RTX30世代の1536CUDAと言うことで、グラフィックの最大性能はざっくりドック時でGTX1650程度、携帯時でGTX1050Ti程度だと思われますが、RAMがLPDDR5-128bitらしいので、UMPCと同じくRAMの帯域幅不足で泣いている可能性が高いですね

ちなみにRadeon 680MはRDNA2-12CUでコアの基本性能そのものはRX6400と同等(≒GTX1650と同等程度)ですが、ご存知の通りこのiGPUが搭載されたRyzen7 6800UにおいてはTDP30WでざっくりGTX1650の70%弱、TDP15Wでは60%程度の性能しか出ません

それを鑑みると、Switch2も似たような数字、つまりドック時でGTX1650の70%程度、携帯モードでGTX1650の50%程度と想定したほうが良いでしょう

とは言え、Cyberpunk2077が最低限稼働(最低画質HD解像度30fps)するTimespyのグラフィックスコアは1200程度(Vega8/GT1030/Iris Xe96EUの性能)なため、Switch2は携帯モードであってもDLSS3&MFGによる補助込みであればこのような重量級ゲームも(バッテリー駆動時間以外は)問題なく遊べると思います

逆にかなり厳しいと想定されるのは、ドラゴンズドグマ2のようなGPU性能以上にCPU性能を要求するゲームですね

GTXがFHD以上のレンダリングベースを焦点にしてるのにたいして

switch2のdlssが512pのような低解像度レンダリングをベースに拡大するのを焦点にしてるんですね

遅延や画像破綻を最適化でカバーする感じなんでしょうか