Core Ultra 200VシリーズことLunar lakeについて、発売直後に性能の概観を記事にしています。その中で、電池持ちが改善し、25%増程度は期待できるとしました。電池持ちはノートPC全体の構成に影響を受け、CPU単体だけでほぼ決まる性能より予測が難しく、実際どの程度改善したかは実機実測が必要です。

Core Ultra 200VシリーズことLunar lakeについて、発売直後に性能の概観を記事にしています。その中で、電池持ちが改善し、25%増程度は期待できるとしました。電池持ちはノートPC全体の構成に影響を受け、CPU単体だけでほぼ決まる性能より予測が難しく、実際どの程度改善したかは実機実測が必要です。

発売後半年たった今、Lunar lakeのレビューも揃ってきたので、Meteor lakeで行ったこと同様 に、「全モデル一括比較」「同じモデルで新旧比較」のメタアナリシスと、コア特性の詳細分析によって電池持ちの検証を行っていきたいと思います。

電池持ちの計測は難しく、数が出そろっていません。まず検証に時間がかかるため多くのレビューでは計測すらしていません。電池持ちは使用シナリオによって大きく異なりますから、比較するには基準が揃っている(計測方法が規格化されている)ことが必要です。使用シナリオも実用的でない場合があり、例えばメーカー公表値の旧規格JEITA 2.0はほぼアイドル放置時の持続時間でしたし、PCMark10 Modern Officeの計測数値は普通のビジネスユースの2倍程度の数字を出してしまう非実用的なものでした。

今回は、体系的に基準をそろえた実用的ワークロードで電池持ちを計測しているレビュワーとして、当サイト(ウインタブ)のほか、Notebookcheck.net(Wifi v1.3=比較的軽いウェブブラウズ)とThe比較(比較的重い動画編集ソフトのプレビュー再生)の数字をお借りします。加えて、日本・台湾メーカーとLenovoはJEITA 3.0動画再生の持続時間も公開しているのでこれも補助的に使っています。

全モデル一括比較

最初の比較は、記事執筆時に各サイトのレビューのうち新しいほうから一定期間過去の記事を検索し、追加GPUなしの機種に限ってそれをすべて集計したものになります。この方法の場合は、比較する機種が多様で、電池持ちに影響を与えるバッテリー容量、TDP設定、モニター、SSDなどの様々な要素がてんでバラバラですので、「数うちゃ当たる」式に集計したものとご理解ください。

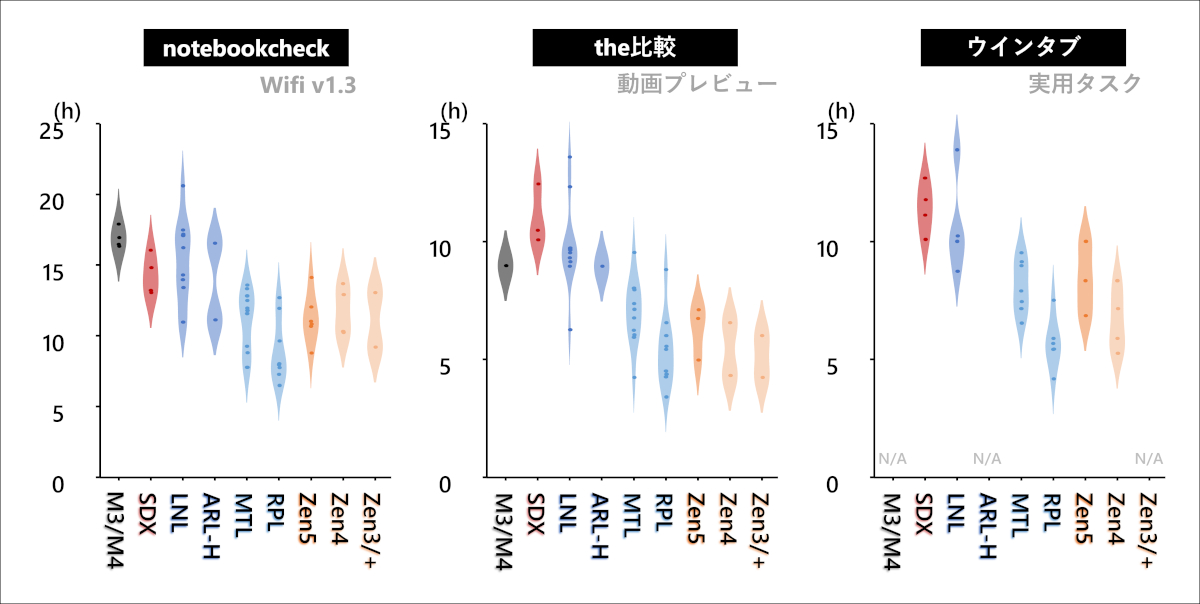

CPU世代別のバッテリー持続時間のプロット。notebookcheck.net、the比較、ウインタブの最近のレビューの一括集計

2世代前のRaptor lakeと比べてみると、バッテリー持続時間は約2倍となっており、この2年間で一気に改善したのは印象的です。ノートPCに電池持ちを求めるなら最新世代一択という状況です。

Intelの発表会ではSnapdragon Xを特にライバル視していましたが、notebookcheckの軽めのテストではやや上回り、the比較やウインタブでは平均はやや下という程度で、概ね互角と言っていいでしょう。Apple のM3・M4と比べると、notebookcheck基準では同等かやや短く、the比較の重めのテストでは同等か上回るという結果で、こちらも総合的にはほぼ互角と言っていいでしょう。一つの測定法に過ぎないとは言え、第三者によるガチンコの実用テストでAppleシリコンを上回ったのは印象的です。

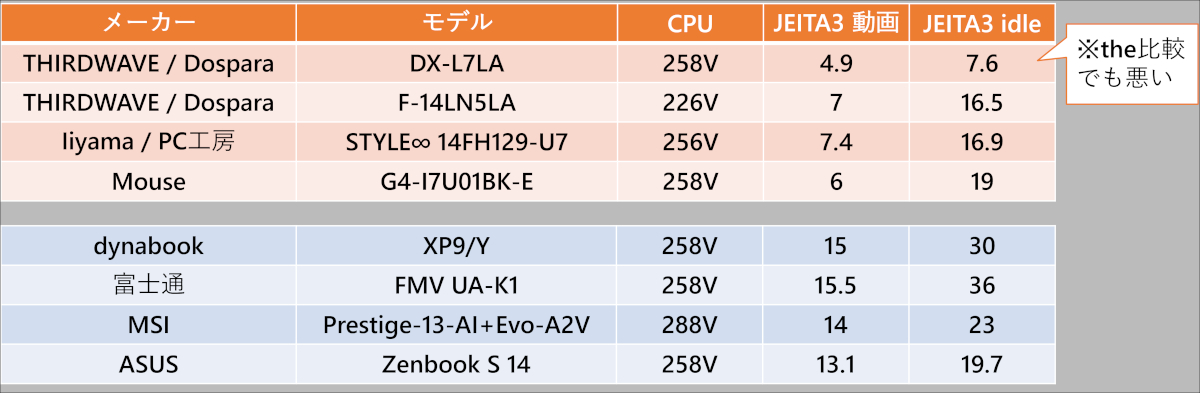

ただしLunar lakeでも一点だけ注意が必要で、国内BTOメーカーの製品はJEITA 3.0動画の表示でも第三者レビューでも電池もちがRaptor lake並みにとどまっていて、本領を発揮できていません。電池持ちに期待する場合は残念ですがこれらのメーカーの製品は避けたほうが無難でしょう。

ただしLunar lakeでも一点だけ注意が必要で、国内BTOメーカーの製品はJEITA 3.0動画の表示でも第三者レビューでも電池もちがRaptor lake並みにとどまっていて、本領を発揮できていません。電池持ちに期待する場合は残念ですがこれらのメーカーの製品は避けたほうが無難でしょう。

同じモデルで新旧比較

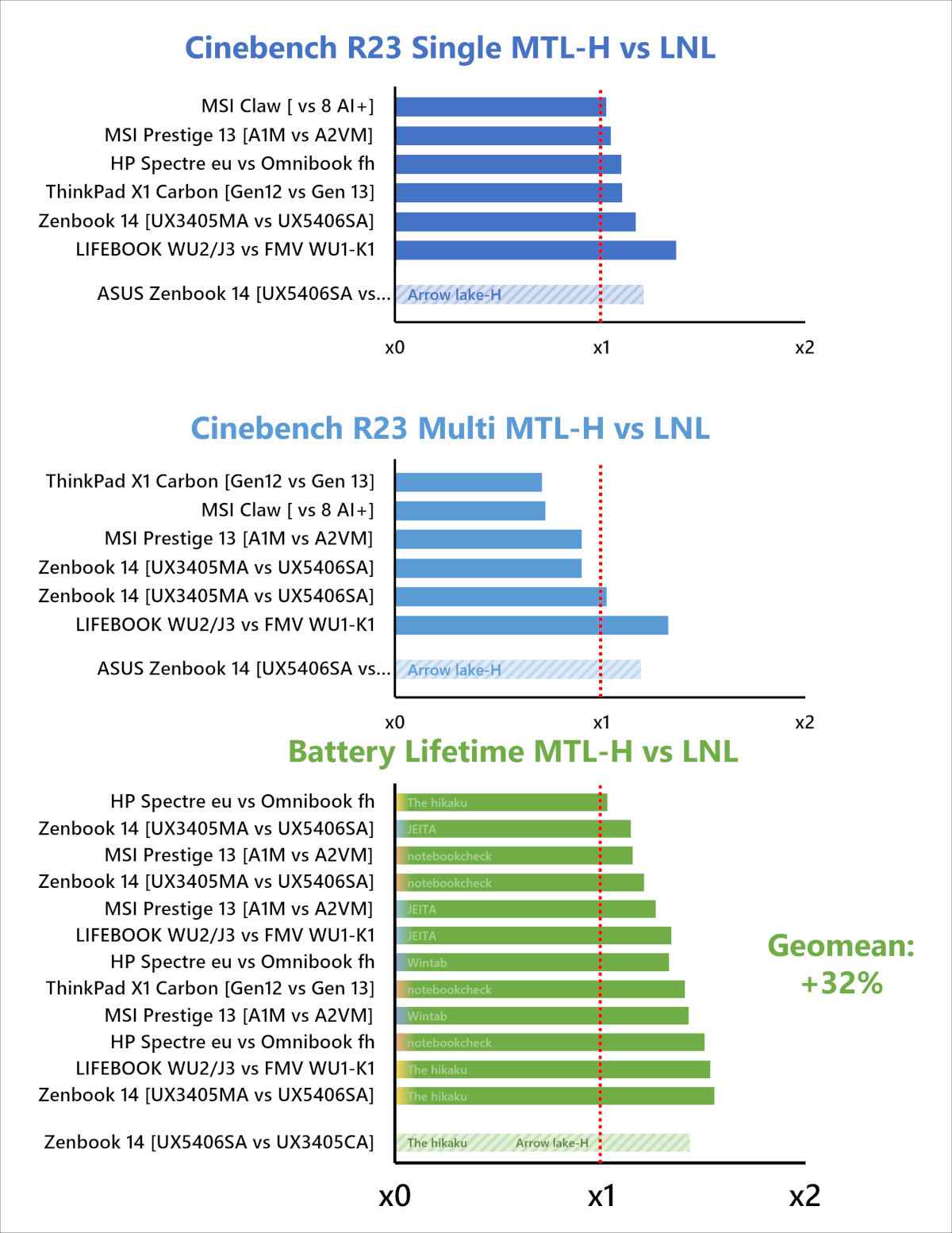

全モデル一括比較は電池持ちに影響を与える様々な要素がてんでバラバラで、CPUだけを変えてCPU自体の特性を比較するテストになっていません。これを統制する方法として「モデル名が同一の新旧機種を」「同じレビュワーが実機計測している」電池持ちのレビューを集め、そのメタアナリシスを行いました。もちろんモデル名が同じでも完全に同じではありませんが、バッテリー容量やモニターはかなりの場合揃います。

今回はMeteor lake版とLunar lake版のある5モデルの新旧比較データをウインタブ、メーカーJEITA3.0(動画)、同ジャンル他サイトのthe比較およびnotebookcheckから抽出し、電池持ちの変化をまとめ幾何平均をとりました。

Meteor lakeからの伸び率の幾何平均は+32%でした。以前のRaptor lake vs Meteor lakeのときは伸び率+41%だったので、実はそれより伸びが悪いことになります。この点についてはまた後で検討します。Raptor lake vs Lunar lakeでの比較も行いましたが、伸び率は+86%で、前節の「だいたい2倍」という結果と一致します。

性能面でみると、シングル性能は相応に高く大抵の作業では快適性は高いと思われますが、マルチ性能はコア数の少なさに応じてやや低くなっています。ただし、28W以下ならRPLの6P+8E以上なので遅いと感じるのは限られたワークロードになるでしょう。

またArrow lake-Hは現在のところレビュー数が少ないのですが、同様にバッテリー持ちが伸びているようで、Copilot+PC対応を気にしないならこちらでもよいと思います。

コア特性詳細分析

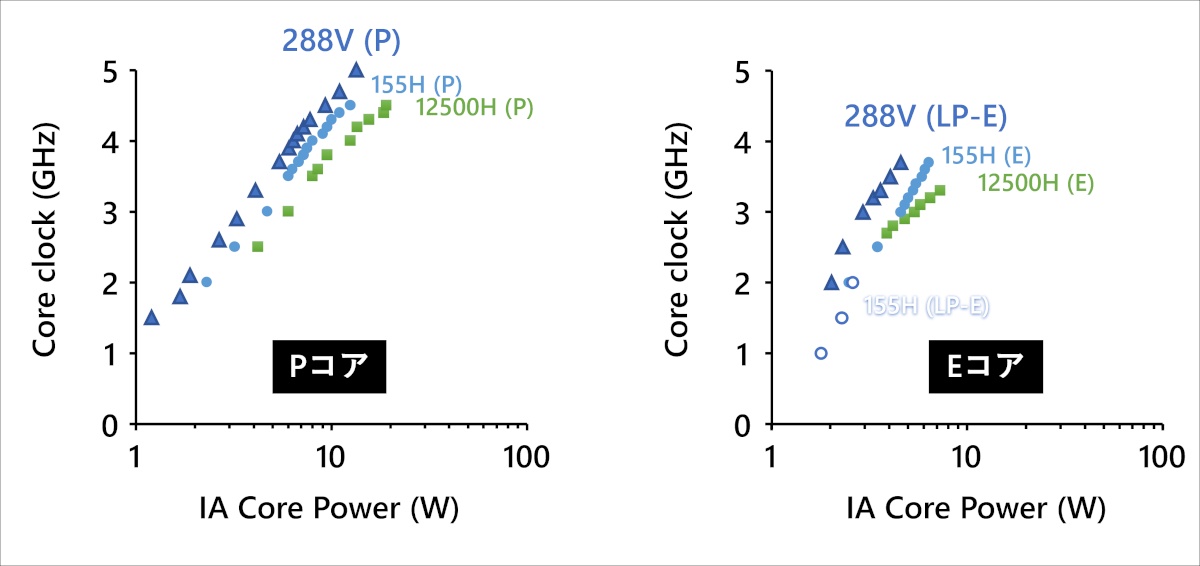

CPUの特性を詳しく見るため、Core Ultra 9 288V、Ultra 7 155H、i5-12500HのPコアとEコアそれぞれについて、クロックごとの消費電力の測定して電力性能曲線を描き比較しました(288Vのみクロック当たり性能が高く、それ以外は同じです)。

横軸がIAコア電力(対数表示)、縦軸が動作クロック(読み取り値を有効桁数2桁で四捨五入)の片対数グラフ。横軸の対数表示を線形にするとなじみのある曲線になります

Pコアについては、Meteor lakeからLunar lakeへの変化で、どのクロック領域でも概ね電力が23%減少しています。トランジスタ数はIPC向上とHT削除で相殺とすれば、Intel 4/3とTSMC N3Bは半世代分(通例1世代で同クロック電力-40%程度のため)の差があるように見えます。Lion Coveでクロック当たり性能が10%向上しており、シングルスレッド性能だけ見ればワットあたり性能は+43%と概算できます。

Eコアについては、Meteor→Lunar で同クロック電力が33%減少し、クロックあたり性能33%向上と合わせワットあたり性能は+98%にもなっています。Meteor lakeの検証記事 でも言及した通り、MeteorはIntel 4の特性上Eコアの電力特性が改善しにくかったと考えられるので、Intel 3との比較もできれば行いたいところです。

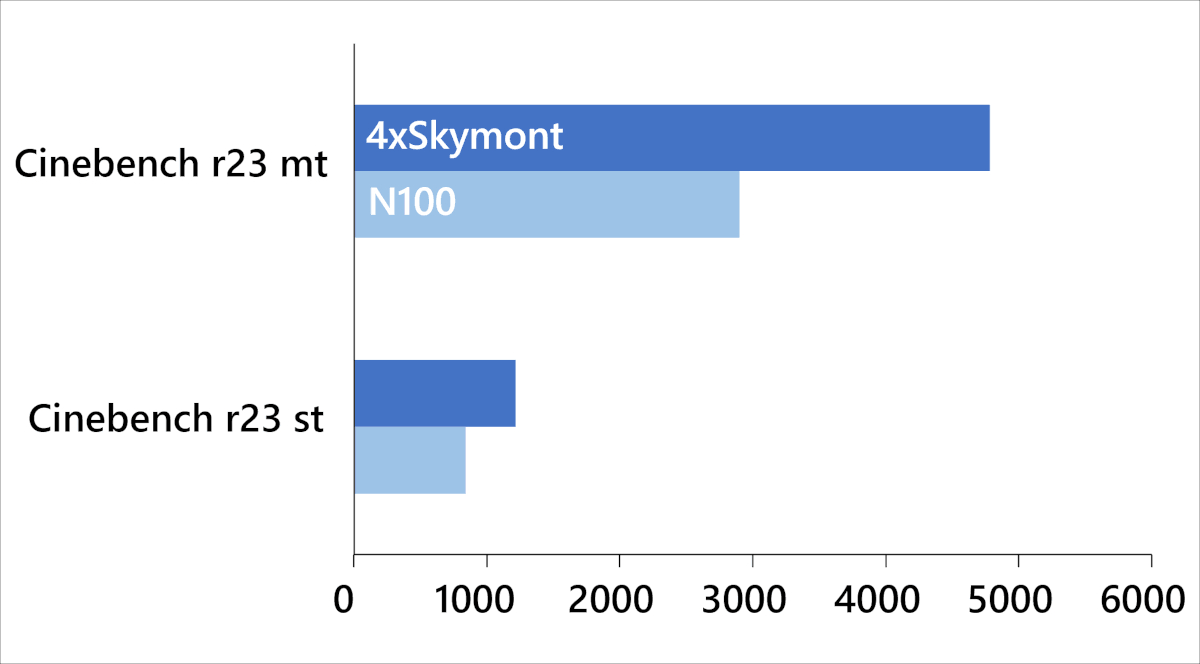

また、N100同様のEコア4つだけの性能を計測するため、タスクマネージャによって実行コア(Affinity)固定、スレッド数も最大4に制限してCinebench R23を実行したところ、シングル1218点、マルチ4783点となりました。これはN100に比べてシングル+45%マルチ+65%の数字で、第10世代(Ice lake)と第11世代(Tiger lake)の中間程度になります。

N100と4xSkymontの性能比較

総合評価:Core Ultra 200Vは電池持ちも性能もM3 Mac並、とはっきり言える

Lunar lakeは、電池持ちが圧倒的に良く「ネットとオフィス」用途での性能も高いので、外回りビジネスパースンに最適なCPUといえるでしょう。電池持ちと軽さは学生にとっても重要な点になりますが、残念ながら現在のところ価格が高めの機種しかないため、学生向けで気軽にお勧めできる機種は限られます。

ベンチマークスコアや電池持ちの実測値で、M3のMacBook Airと性能面でも電池持ちでも非常に近く、M1 vs Ice lakeの時代以降、4年かけてやっとAppleシリコンに追いついた感があります。以前にx86がARMより非効率という説はおとぎ話 であったという話をしましたが、Lunar lakeでそれが実現された、と言ってもいいかとは思います。Lunar lakeは電池持ちをよくする様々な工夫をしていますが、やはり製造プロセスが支配的ということでしょう。

この記事は筆者作成動画の再編集版です。

関連リンク

H428’s channel:渋谷H YouTubeチャンネル

コメント