こんにちは、natsukiです。私は、よく記事にしているように国際通販AliExpressのヘビーユーザーです。海外通販というと、安くて多様な製品が手に入る一方、「何かコワイ」というイメージを持つ人もいるでしょう。実際のところ、国内通販と比べた場合に一定のリスクはあり、個人的には、手放しで誰にでもお勧めできるものではないと思っています。一方で、価格の安さもさることながら、こんなものがあるのか!という圧倒的なまでの多様な品揃えは、とても大きな魅力です。日本では知ることすらない商品に出会える喜びこそ、海外通販最大の醍醐味だと思っています。

そこでこの記事では、海外通販サイトの中でも特に多様な品揃えを誇るAliExpressについて、日常的に使っている、そしてときにはあえてリスキーな買い物をも楽しんでいる(笑)自分自身の経験から、率直にそのリスクや注意点と、そしてお得に買い物するコツを紹介します。なお、この記事の情報は2025年11月初頭現在のものです。AliExpressは、頻繁にサイトのユーザーインターフェースや、各種サービスを更新します。基本的に、サービス品質は日進月歩で向上していますが、このあいだまでと色々違う、ということが起こりえますので、その点はご承知おきください。

ところで、11月は大型セールが連続する月です。特に11/11のセールは、そもそもAliExpressの母体であるアリババグループがはじめたもので、当然、AliExpressでもかなり気合いの入ったセールが展開されます。これを機に、海外通販デビューしてみるのもよいでしょう。

1.はじめに ― AliExpressとは?

楽天市場のような、多様な出品者に「取引の場」を提供する形式

AliExpressとは、中国のアリババグループが展開する国際的な通販サイトです。その基本的な形は、日本の楽天市場に近く、アリババ自らは出品を行わず、取引の場を提供するスタイルです。

海外通販でこのような方式を取る以上、出品者は玉石混交で、中にはどうしても詐欺的な業者も混じります、おそらくこの「出品者の見極め」がAliExpressで買い物をする上での最大のリスクです。一方で、メーカー公式から、零細ながらも手厚いサービスを施してくれる良心的な出品者も多数おり、何より、この形式によるカオスとも言えるほどの凄まじい品揃えこそ、私がAliExpressでの買い物をやめられない理由です。

出品者とのやりとりが容易

「メッセージ」機能などを通じて、出品者とのやりとりが容易なのも、AliExpressの特徴です。私の個人的経験の範囲内でも、付属品の個数を交渉で増やしてもらったり、出品者が購入品のアップグレード部品を送ってくれたり、などなど、様々に柔軟な買い物体験を行っています。

過去に記事にした、メーカーが公式に扱っていないパソコンの修理部品を、部品の写真を頼りに購入した例などは、まさにAliExpressならではと言えるでしょう。

2.AliExpress利用の注意点とリスク

まずはじめに、AliExpressを利用する上での注意点やリスクをあげておきます。一般論もさることながら、実際の経験的な部分も多く含まれるので、参考になるかと思います。

前提として、国内通販と完全に同じサービス品質を求めるのは困難です。例えば、「箱がキレイじゃないと受け付けない」という人は、はい、回れ右。ムリです。下記のように、箱が潰れていたり、箱に直接伝票や粘着テープを張ったり、そもそも商品を直に梱包材で包んだだけだったりするのは日常茶飯事です。注意によって回避できるリスクと、海外通販である以上許容しなくてはいけないリスクがあるということです。

比較的最近のトラブル事例は、記事にもしていますので、参考にしていただければと思います。ただ、リンク先記事中でも強く注意させてもらっていますが、具体的なトラブルの例であるだけに、一般論として同質のサービスが受けられるという保証ではないので、その点は承知の上でご覧ください。

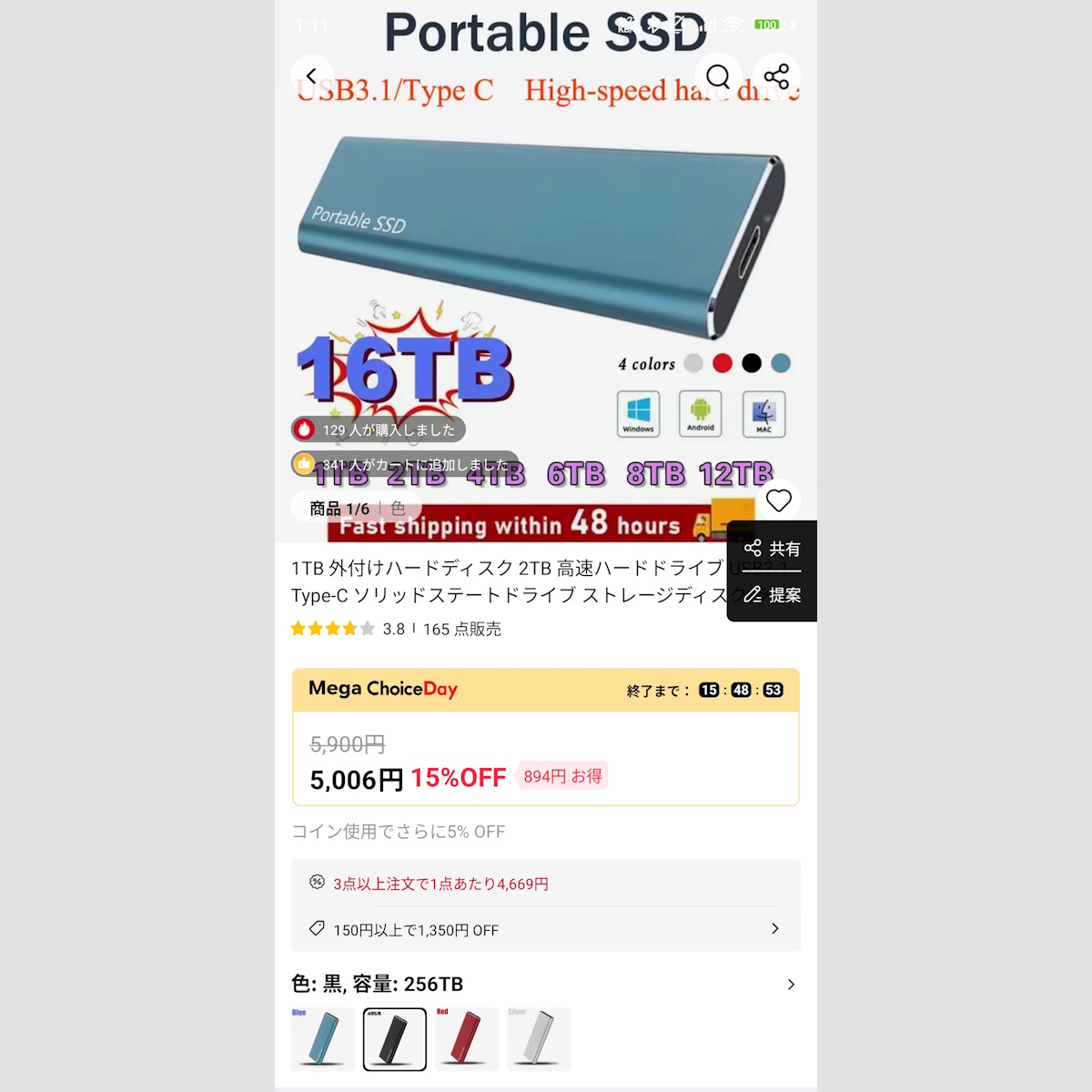

出品者を見極めよう!― AliExpressのリスクはほぼここ

先に触れたように、AliExpressは非常に多様な出品者が出品を行っています。多分、何らかの出品基準はあると思うのですが、まあ、ザルで、見るからに危ない、そして実際に詐欺的な出品者がいるのは事実です。上の画像なんかは、明らかにアウトですね。個人的には、AliExpressでの深刻なリスクは、ほぼこの点に集約されると思っています。つまり、いかに信頼できる出品者を見極めるかの「目利き」が必要とされます。

・詳細な出品者情報は、スマホアプリから参照できないときがある

出品者の様々な情報は、当然、信頼性を量るために重要です。もちろん、基本的には、どこか出品者の名称が表示されているところをクリックすれば、詳細な情報の参照が可能なはずです。ただ、スマホアプリの場合、なぜかうまく詳細な出品者情報が開けない場合や、別の情報へのリンクが優先されてしまう場合があります。そういうときは、パソコンから見ましょう。

・メーカー公式やウインタブ紹介などは安心

まず、安心な例です。メーカー公式サイトからリンクしている、明らかなメーカー公式の出品者なら安心です。ただし、出品者名にメーカー名が入っているからといって、必ずしもメーカー公式とは限らないので注意。明らかに詐欺的ながら、メーカー名を名乗っている悪質な出品者も見かけます。

それから、ウインタブなど、情報サイトからリンクしている出品者も信頼性は高いでしょう。いちおう、ウインタブからのリンクについて補足しておくと、「ウインタブとして製品紹介をしている記事」の出品者は、信頼あるルートで紹介を受けているので安心ですが、「個人的な購入経験記事(ほぼ私natsukiの記事だと思います)」で紹介している場合は、ときには清濁合わせ飲むタイプの出品者の場合があります。そもそも、私はAliExpressのトラブルをよく記事にしていますからね(笑)。まあこれは、各記事を見れば一目瞭然なので言わずもがなかと思います。

・出品期間

出品期間は、非常に重要な情報です。明らかに詐欺的な出品者は、経験上その多くが数カ月で消えます。1年以上継続出品していれば、悪質な出品者の可能性はかなり下がると思います。ただし、絶対ではありません。逆に言えば、AliExpress初心者の方は、明確な保証がない場合、比較的新しい出品者からの購入には慎重になるべきです。

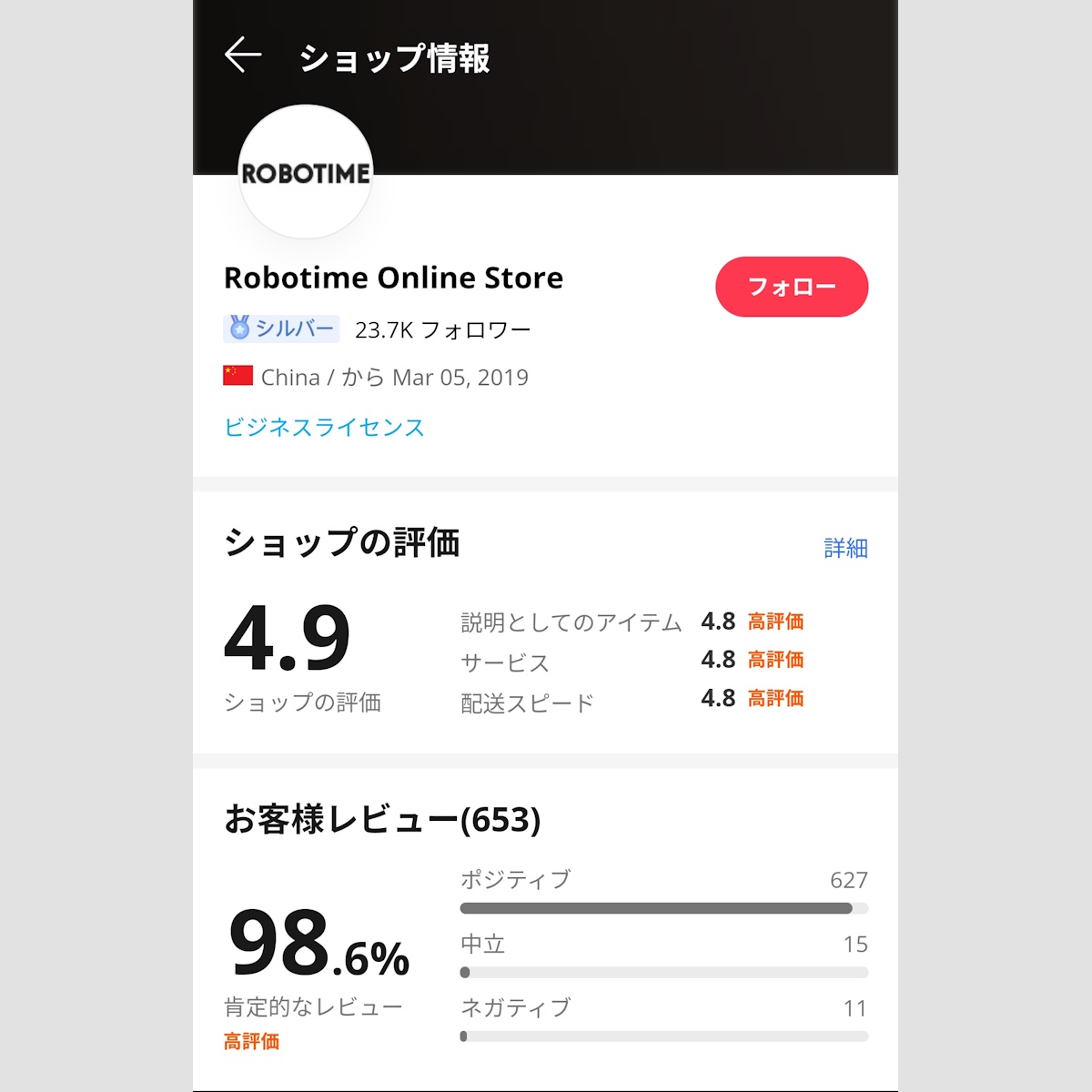

・レビュー(商品個別と出品者全体でチェック)

購入者によるレビューも、もちろん重要な判断基準です。まず、レビューの数自体が信頼性の目安になります。ただし、零細でレビューが少なくても善良な出品者はもちろんいて、AliExpressならではのマニアックな製品こそたいていそういう零細業者が扱っているので、なかなか判断の難しいところです。また、上記のような新規の出品者は、レビューが蓄積されていないという点でも、玄人向けです。

さて、レビューを見る場合に、高評価レビューはサクラかもしれないので、注目すべきは低評価レビューです。また、商品個別のレビューの場合だと、怪しい商品の場合は短期間で取り下げや再出品を繰り返すので、レビュー数が少ない場合がほとんどです。出品者情報から、出品者全体のレビューを参照しましょう。最注目は、もちろん商品そのものが偽物だったり低品質だったりすることを報告するレビュー。そういうレビューのある出品者は要注意です。配送の低品質を訴えるレビューは、海外通販である以上、多少あるのは許容範囲ですが、あまりにも多い場合は注意です。特に「届かなかった」が多い場合は危険です。

・「ゴールドマーク」「シルバーマーク」「Official store certified by AliExpress」など

AliExpress独自基準ですが、AliExpressが信頼性が高いと判断した出品者には、「ゴールドマーク」や「シルバーマーク」、「Official store certified by AliExpress」などの表示が付きます。ただし、基準はよく分かりません。前は別のマークでした。下記のように、AliExpressの独自基準はイマイチあてにならない場合も多いので過信は禁物なのですが、経験上、「ゴールドマーク」「シルバーマーク」「Official store certified by AliExpress」は、信頼性のひとつの目安にはなると考えています。もっとも、詐欺的ではないだけで、注文したものが発送されずに返金くらいのトラブルは、これらのマークの出品者でも経験していますが。

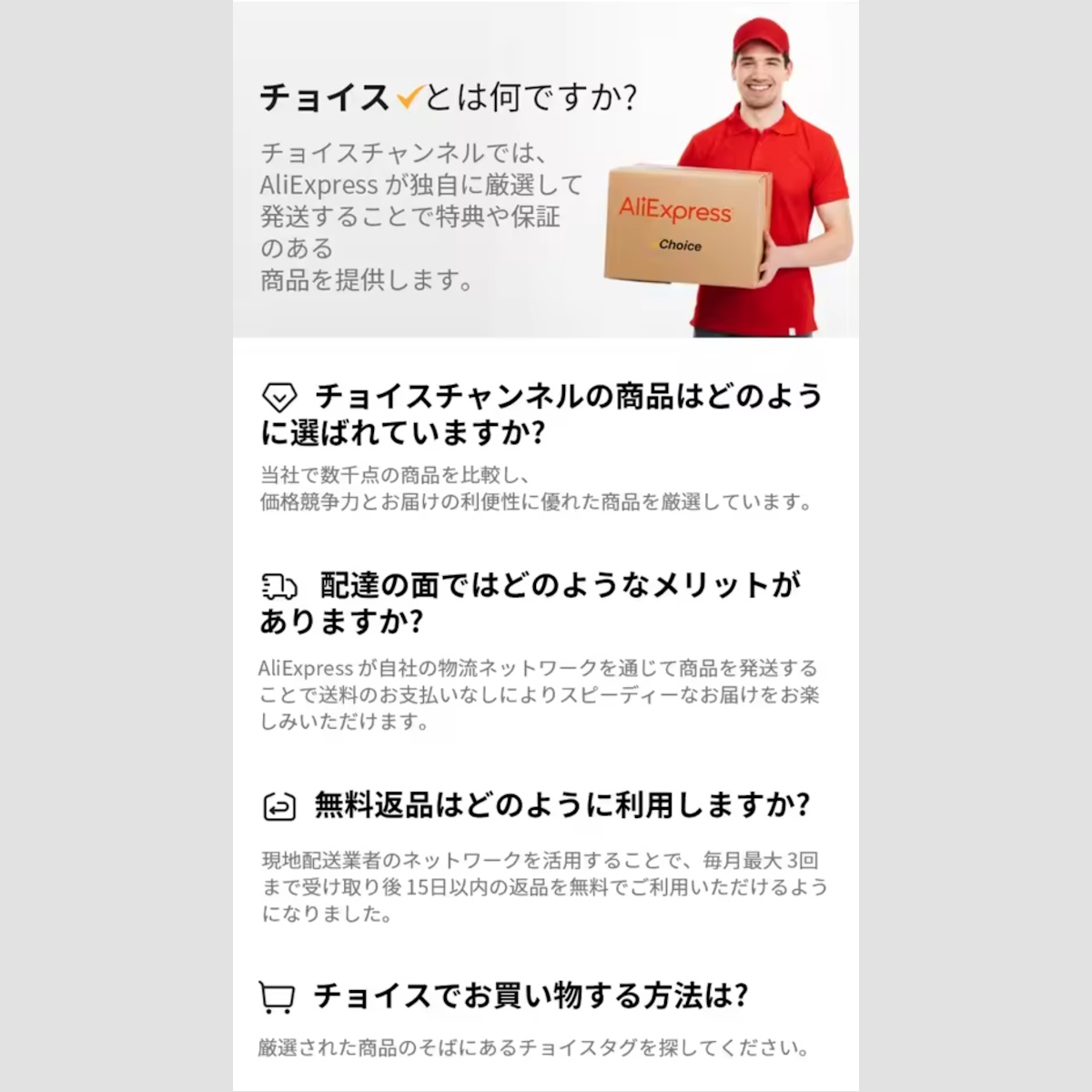

・「Choice」「Brand+」は、信頼性の基準にはならない?

AliExpress独自のサービスを示すマークは、他にもあります。ただ、これらは必ずしも出品者の信頼性には結びついていないものもあるようです。代表的なものとして、ここ数年で定着した「Choice」、ごく最近になって見かけるようになった「Brand+」があります。

いずれも、それぞれの解説には品質を保証するような事が書いてありますが、私が個人的に見る限りでは、いずれも、そうとうに怪しい出品者の製品にもマークがついています。

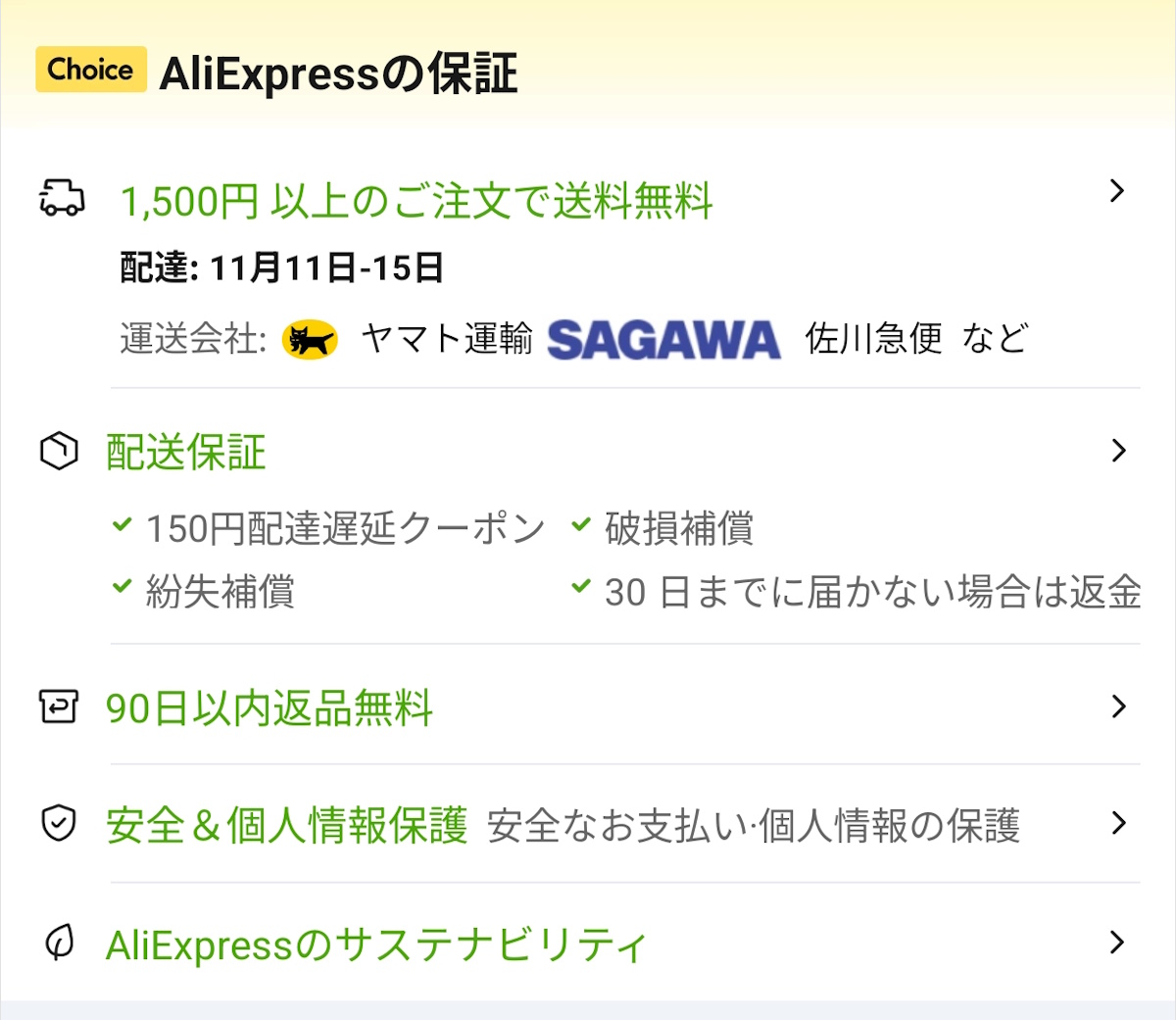

ただし、「Choice」も「Brand+」も、「配送」に関してはAliExpressが保証するので、一定の信頼が置ける、積極的に選ぶ理由になるサービスです。これは、後述します。これらのマークは、「配送のみ」のサービスと捉え、出品者や商品の信頼性とは無関係と考えておくのが無難です。

支払い ― クレジットカードが不安な人にはPayPalがお勧め、コンビニ払いは返金が不安

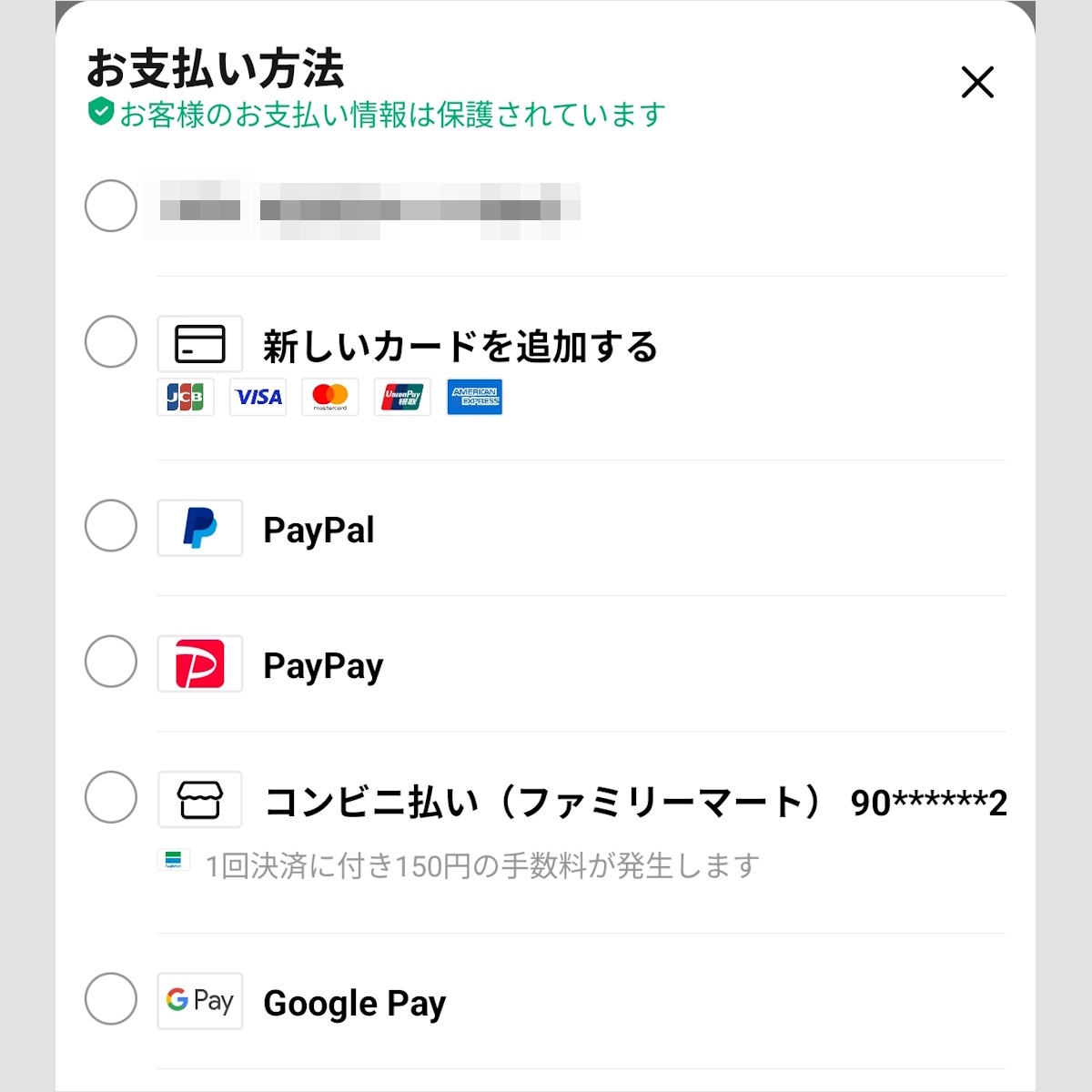

支払い手段は、「クレジットカード」「PayPal」「PayPay」「コンビニ払い」「Google Pay」が用意されています。私が利用したことがあるのは、「クレジットカード」「PayPal」の2種類です。クレジットカードについては、アリババグループの信頼性とか以前の問題として、万が一の場合に、海外企業だと補償がどうなるか分からない点、そして一般論として、あまりあちこちにクレジットカードを登録しない方がいいというのはその通りでしょう。「PayPal」とは国際大手の支払い代行会社で、ここにクレジットカードを登録しておけば、あっちこっちの支払いに個別にクレジットカードの番号を登録しなくて済みます。セキュリティが心配だという人には、これが最もオススメです。ただし、セキュリティが上がるためか、AliExpressでPayPal経由で買い物をしたときに、クレジットカードレベルで支払いを拒まれてしまったことが何度かあります。より安全性の高い支払い方法であることが、図らずも証明された形ですね(笑)。「PayPay」「Google Pay」は、特に説明は要らないかと思います。

ただ、私自身に経験が無いので憶測での話になりますが、「コンビニ払い」については、もし返金が発生した場合にどうなるのかが不安です。ここで書いているように、AliExpressでの買い物では、国内通販に比べて、何らかのトラブルによる返金が発生する可能性は大きいと言えます。実際のところ、海外通販の場合、コンビニ払いの返金ってどうやるんでしょうね?

配送に関するリスク

配送に関するリスクです。海外通販である以上、運送上のトラブルは、どうしても国内通販より発生率が高まります。また、配送に対する文化の違いもあるでしょう。

・発送されないリスク(在庫管理がずさん)― 時々あるが、返金は自動でスムーズ

せっかく注文した商品が、発送期限までに発送されずに期限切れで自動返金になるパターンです。確率は低いながらも、経験上、残念ながら、比較的信頼性が高いと思われる出品者でも食らったことがあります。こういうECサイトの出品者は、自らは在庫を持たずに発注の仲介をしている場合も多いと思われますが、内情がどうであれ、要するに在庫管理がずさんなんでしょう。注文すると、発送期限が設定され、期限までに発送されないと自動的に返金されます。状況によりけりですが、詫びクーポンがついてくる場合も多いですね。

・配送期日 ― ものによるが、二週間程度で届くものも多い、期日より多少は遅れることも

配送期日は、明らかに以前より改善されています。特に先ほど触れた「Choice」「Brand+」マーク付きの商品は、たいてい配送期日が10日程度に設定されていて、実際のところ、数日オーバーすることはよくあるんですが(笑)、それでもおおむね2週間で届きます。また、期日オーバーの場合は、次回の買い物で使える詫びクーポンがついてくるので(ただし期日は1ヶ月ほどで、他の割引とのバッティングが発生する場合もある)、私のようなヘビーユーザーにはそういう面でもおいしいサービスです。

・配送品質 ― 箱潰れくらいは日常茶飯事、脆い商品は要注意

海外通販一般の配送品質として、箱潰れくらいは日常茶飯事です。また、箱に直接粘着テープを巻いたり、伝票を貼り付けたりもよくあります。基本的に、箱は緩衝材や梱包材の一部としての扱いなので、はじめにも書いたように、きれいな箱じゃないと嫌だという人には海外通販は根本的に向きません。また、大手メーカーの製品ではない場合、そもそも箱がなく、商品を梱包材で包んだだけの、いわゆるバルク梱包のことも多くあります。

もちろん、スマホやパソコンなどの各メーカーは、箱を緩衝材として設計しているので、個人的なAliExpressでの買い物経験の中では、箱がある商品の場合で、箱が潰れていることは多々あれど、中身まで破損した例はありません(AliExpress以外なら経験あり)。ただ、バルク包装の場合は、それなりに破損の経験があります(初期不良なのか配送による破損なのか判然としないものもあり)。直近だと、プラスチック製のブックスタンドが、残念ながら破損して届きました。ということで、明らかに脆そうな商品は注意です。

運営の対応は?― どんどん改善しているが、良くも悪くもシステマティックに

トラブル発生時の運営の対応は、明らかに改善してきています。最近はシステマティックになって、返金対応もスムーズです。なお、商品ページには「トラブルの際は、返金などではなくメッセージで出品者に連絡をください」というようなことが書かれているのをよく見かけますが、明らかに返金レベルの事案の場合は、注文ページの「返品と返金(表記揺れあり、かつては「紛争」という強い表現だった)」から請求した方が、はじめからAliExpressが仲裁にあたるので話がスムーズに進みます。かつては、AliExpressが間に入っても、何度かやりとりしながら「この辺でどう?」みたいに落とし所をさぐるパターンもあったんですが、私の経験の限りでは、最近はスパッと決まってしまって、物寂しさを感じます(笑)。

3.AliExpressでお得に買い物をするためのコツ

それでは、お待ちかね、AliExpressでより賢く買い物を行うためのコツやサービスを紹介していきます。前提として、AliExpressの割引やサービスは、非常に多種多様複雑怪奇です。同じ商品ですら、アクセスする手段やページによって基本の価格が異なり、さらに買う商品の組み合わせや個数などでも適用範囲が異なったり、競合する割引があったりなど、最終価格は決済画面まで持っていかないと分かりません。これらの条件や組み合わせをあーだこーだして、よりお得に買える方法を試行錯誤するのも、AliExpressの楽しみ方の1つです。雑な例えをすると、麻雀の役のようなもので、複数の割引をいかに最大限利用するかというパズルのような要素があるということです。

スマホアプリから注文すべき

基本となる商品価格が、パソコンからとスマホアプリからで大きく異なる場合がよくあります。基本的にスマホアプリの方が安くなります。従って、注文はスマホアプリから行うべきでしょう。

大型セールを狙え!

AliExpressは、頻繁にセールを行い、大型セール時には商品価格そのものの定価はもちろん、様々なクーポンも大量に発行されます。ここ数年の動向から見る大型セールは、おおむね次の通りです。名前は適宜変わるほか、この他にも開かれる場合があります。

・毎月初頭 Choiceセール

・11月:11/11セール、ブラックフライデー

・3月末:アニバーサリーセール

・6月:サマーセール

・8月末:新学期応援セール

中でも、11月と3月のセールはもっとも気合いの入ったセールです。また、毎月初頭にセールがあるというのは、覚えておくとよいでしょう。

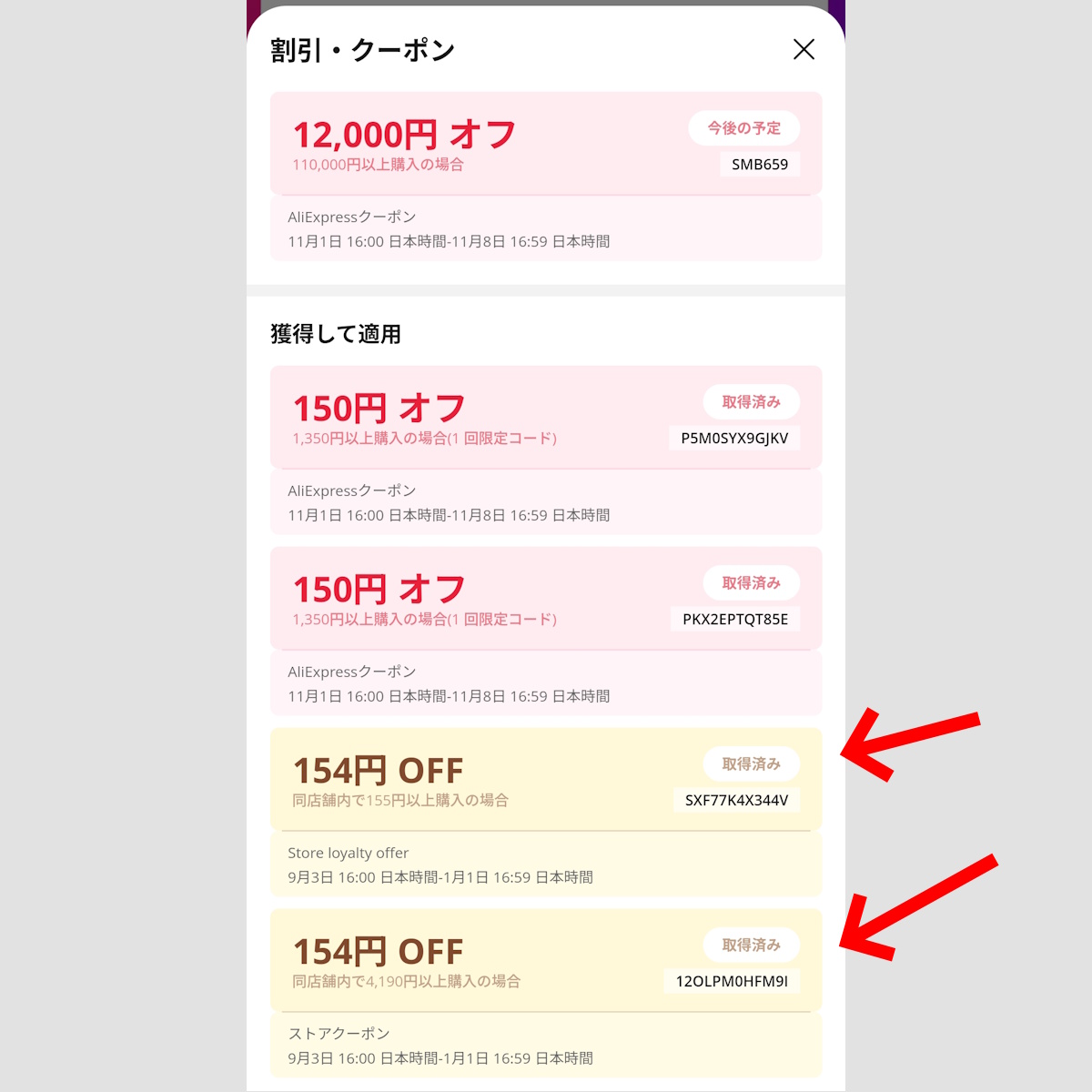

汎用の「AliExpressクーポン」― 大型セール時によく発行される適用範囲の広いクーポン

もっとも汎用性の高いクーポンが、アカウントの「マイクーポン」ページで「AliExpressクーポン」と分類されるものです。ただし、クーポン配布時にはかならずしも「AliExpressクーポン」という名称ではありません。詫びクーポンなんかもこれと同類で、競合する場合があります。対象範囲が広く、適用最低価格を越えれば表示金額の分差し引かれる、非常に強力なクーポンです。大型セール時にまず間違いなく発行される他、ここ数年は、月初めのセールでも安定して発行されています。下記の他の割引と重ねて使えることが多く、この「AliExpressクーポン」と他の割引を併用するのが、安く買う基本戦略です。

実際に使ってみると、注意点がいくつかあります。まず、対象範囲が広いとは言え、すべての商品というわけではありません。肝心のスマホなんかは対象外の場合が多くなっています。また、ミニゲームの報酬や、ファッションなど特定ジャンルのセール時に配布されるクーポンなんかだと、かなり対象範囲の狭いものもあります。

それから、有効期間中に、サイト全体での使用枚数制限があり、早く使わないと、わりとすぐに容赦なく使用上限に達して無効になってしまいます。多くの人が使うであろう、比較的低価格帯のクーポンに顕著ですね。ときには追加発行される場合もありますが、必ずではないので、そこはあまり期待しない方がいいでしょう。

また、獲得しておけば自動で適用される場合と、自分でクーポンコードを打ち込まなくてはならない場合があります。これは、割引クーポン全般に言えることで、この違いが出る原因はよく分かりません。ともかく、決済画面では、必ず金額の内訳をチェックしてクーポンが適用されているかどうかを確認し、適用されていない場合は手動でクーポンコードを打ち込む必要があります。

「ストアクーポン」― 獲得しないと使えない場合が多いので忘れずに

出品者ごとのクーポン割引です。自動適用されるものもありますが、このストアクーポンは能動的に獲得しないと適用されない場合がほとんどです。獲得方法は、各商品ページの割引項目を展開して獲得するか、ストアのトップページから獲得するかになります。見逃しがちなので、忘れずに。なお、ストアクーポンの他に、ストア割引というのもあります。

「コイン割引」― 使い慣れれば非常においしい割引

これは、コインを持っている前提です。アプリなどの「コイン」ページから商品にアクセスすると、通常時よりも大幅にコイン適用の割合が高まります。コインは、買い物やミニゲームなどでも貯まりますが、基本的にはコイン割引のページにアクセスするデイリーログインで貯めるのが効率的です。そして、このコイン割引は、かなり大きな割引率が付く商品が多いんです。割引率は、少額の商品の方が高い傾向はありますが、高額商品でもそれなりの割引が付くことがあり、コインさえあれば非常においしい割引です。

コイン割引については、わりと最近、非常に嬉しい仕様変更がなされています。まず、ちょっと前までは、任意の商品を表示させることができず、どんな商品が表示されるかは、おそらく閲覧やお気に入りの履歴にもとづくランダム表示だったんですが、現在は商品検索や表示履歴の参照にも対応したので、目当ての商品を簡単に探せるようになりました。また、重要な変更として、これも少し前までは、コイン割引のページからカートを経由せずに直接購入することでしか割引が適用されず、つまり他の商品との合わせ買いが不可能だったのが、カートに入れてもコイン割引が適用され、他商品とのまとめ買いが可能になりました。AliExpressでは、配送サービスの条件によってかなりの商品が1,500円以上で送料無料となる他(すべてではない)、「AliExpressクーポン」や「ストアクーポン」のような、最低適用価格を備えたクーポンもあるため、まとめ買いが可能になった現在の仕様変更により、コイン割引はますます有用になりました。

なお、この「コイン」のように、「商品にアクセスするページによって割引が変動する」タイプの割引は、下記の「よりどり」や「売り尽くしセール」、季節ごとのセールなどがあります。そして商品によって、それぞれのページでしか対応する割引が適用されない場合と、別の割引も適用された価格が表示される場合とがあります。この辺も、何を基準に違いが出るのかはよく分かりません。同じ商品でも、各種割引ページからそれぞれアクセスしてみて、もっと安くなるパターンを狙いましょう。

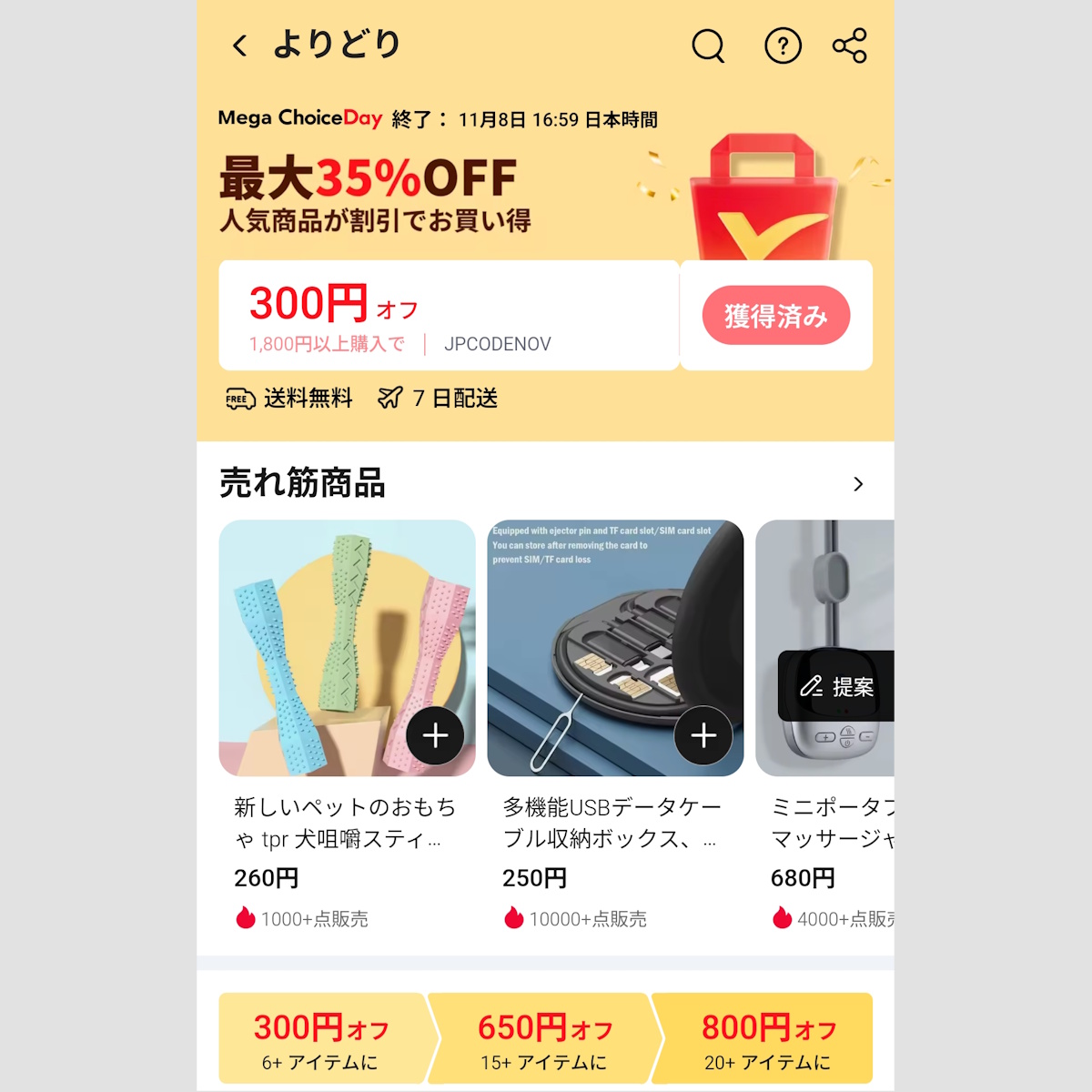

「よりどり」― まとめ買いで面白雑貨を安く

アプリなどの「よりどり」ページからアクセスすると、3つセットで購入することで安く買える商品が並びます。追加のまとめ買いで、さらに割引が受けられたりします。このページの商品は、基本的にもともと安価なものが多いのですが、それだけに、AliExpressならではの面白雑貨が多く、ついついまとめ買いしてしまいます。商品価格自体が安いため、送料無料の最低価格に到達しなかったり、高めの送料が設定されている場合もあるので、そこは注意です。

「売り尽くしセール」など ― コイン割引などの方が安い場合が多いが……

その他、「売り尽くしセール」や、時期ごとのセールページが設置されています。これらのセール価格は、たいていの場合、コイン割引のページでも適用済みなので、そちらからアクセスした方が得な場合がほとんどです。それでも、ときどき、コイン割引のページからでは適用されない割引があったりするので、一応、目を付けた商品についてはチェックしておくとよいでしょう。

「Choice」「Brand+」― 配送サービスとしては優秀

先にも触れた「Choice」「Brand+」は、すでに指摘したように、宣伝文句に反して、商品の信頼性の面ではあまり期待できません。一方で、純粋に配送サービスとしてみると、おおむね10日の配送で、実際は数日オーバーすることがよくあるものの、その場合は詫びクーポンがもらえるなど、優れたサービスです。最低価格が設定されている(「Choice」は基本的に1,500円以上、「Brand+」はまちまち)場合が多いことには注意です。

4.まとめ

はじめに触れたとおり、私は、AliExpressをはじめとした海外通販は、手放しで誰にでも勧められるものだとは思っていません。利用するなら自己責任でリスク管理をできるというのが、大前提です。その上で、国内の買い物では知ることすらない、広大で魅力的な世界に出会える事も確かで、そういう世界により多くの人に触れて欲しいという思いもあります。

ということで、AliExpressなどの海外通販に興味はあるけれど、何かよく分からなくて躊躇している人向けと考えて今回の記事を執筆し、特にリスクの面では率直に紹介しました。繰り返しになりますが、リスク管理は自己責任で、出品者や商品の信頼性を判断し、トラブルが発生した場合に適切に処理する覚悟が必要です。誤解を恐れず言えば、出品者や商品への「目利き」や、トラブル対応すらも海外通販の楽しみの1つでしょう。また、中でもAliExpressの特徴として、割引の仕組みが非常に複雑というものがあります。もうすぐ大型セールですが、そこでできるだけ賢く立ち回るためには、早めにアプリを色々といじって、感覚をつかんでおくとよいでしょう。圧倒的すぎる品揃えと、リスク判断やいかに割引を組み合わせるかといったところまで、「買い物という行為そのもの」を楽しむ、それがAliExpressという通販サイトです。

なあに、だんだん慣れてくると脳が焼かれてきて、「当たり前にお金を払って当たり前に情報通りの商品が届く、それのどこが面白いんだい?」となってきますよ。

5.関連リンク

ウインタブをきっかけに、海外通販で奇天烈なガジェットを漁ることにハマる。趣味は旅行(自然も史跡も)、アマチュアオーケストラなど。自分の知識欲も満たせるので、楽しんで記事を書いています。興味を持ったもの、面白いと思ったものを、読者の皆さんと共有できれば幸いです。

ウインタブをきっかけに、海外通販で奇天烈なガジェットを漁ることにハマる。趣味は旅行(自然も史跡も)、アマチュアオーケストラなど。自分の知識欲も満たせるので、楽しんで記事を書いています。興味を持ったもの、面白いと思ったものを、読者の皆さんと共有できれば幸いです。▶ サイト紹介・ウインタブについて

コメント

Aliexpressの返金について

私の場合は、元の支払い方法での返金とポイントでの返金の両方を経験しました。

情報ありがとうございます。私の経験の範囲内では(数えてみたら累計40回くらいあった(笑))、ポイント返金という経験はなかったのですが、やはり状況によって色々なパターンがあるようですね。他の方からのコメントで、コンビニ払いの返金だとポイント返金になるというような情報もあったので、支払い方法によるのかもしれません。この辺の基準が不明確なのも、ふわっとしてますね。