GMKtecがミニPC「EVO-T1」を発売しました。エントリーモデルからハイエンドモデルまで多数のミニPCを手掛けるGMKtecですが、その中でも「EVOシリーズ」は最上位です。既存モデルにはEVO-X1(Ryzen AI 9 HX 370搭載)とEVO X2(Ryzen AI Max+ 395搭載)があり、今回発売されたEVO-T1はEVOシリーズでは初のIntel CPU搭載機です。

EVO-X1のレビュー記事はこちらです

GMKtec EVO-X1 AI ミニ PC レビュー - Ryzen AI 9 HX370搭載、期待以上のパフォーマンス!デザインも一新されました

EVO-X2の製品紹介記事はこちらです

GMKtec EVO-X2 - Ryzen AI Max+ 395搭載のハイエンド・ミニPC、Amazonと楽天で予約販売がスタート!21万円からと格安!

1. スペック表

| 項目 | 仕様 |

|---|---|

| OS | Windows 11 Pro |

| CPU | Intel Core Ultra 9 285H |

| RAM | 64GB(DDR5 5600MHz / 32GB×2) ※空きスロットなし |

| ストレージ | 1TB/2TB SSD (M.2 2280 PCIe 4.0 ×4) ※M.2 2280(PCIe 4.0 x4)スロット×3 |

| ディスプレイ | なし |

| 無線通信 | Wi-Fi 6、Bluetooth5.2 |

| ポート類 | USB4 Type-C USB 3.2 Gen 2 Type-C (DP/PD対応) USB3.2 Gen 2 Type-A×3 USB 2.0 Type-A×2、OCuLink HDMI2.1、DisplayPort1.4 LAN (RJ45)×2 3.5mmオーディオジャック×2 |

| カメラ | なし |

| バッテリー | なし |

| サイズ | 154×151×73.6 mm |

| 重量 | 910 g |

2. CPU

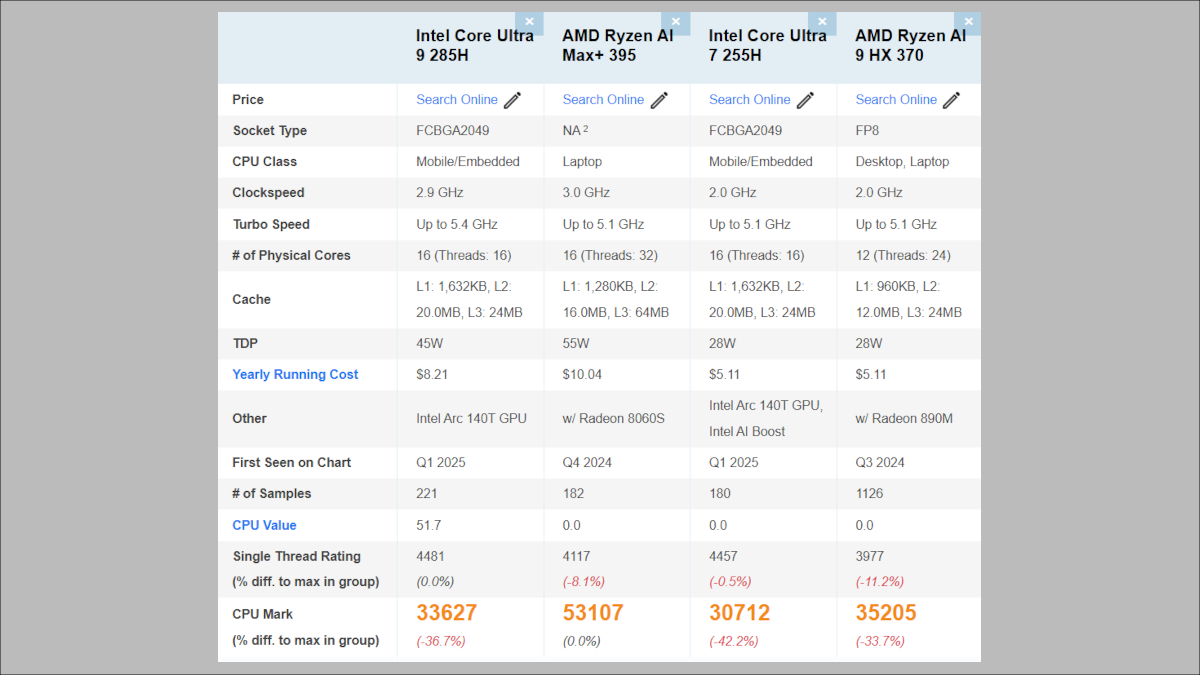

EVOシリーズの搭載CPUはEVO-X1:Ryzen AI 9 HX 370、EVO-X2:Ryzen AI Max+ 395、そしてEVO-T1:Core Ultra 9 285Hです。いずれも非常に高性能なCPUですが、個人的には「特にEVO-X2のRyzen AI Max+ 395がバケモノ」という印象があります。

Passmarkが公表しているベンチマークスコアを見てみましょう。参考までに「最近よく搭載PCを見かける」Core Ultra 7 255Hのスコアも掲載しています。

これを見ると、確かにRyzen AI Max+ 395のマルチスレッド性能(CPU Mark)がダントツである、ということはわかりますが、シングルスレッド性能に関してはCore Ultraが優勢ですね。Core Ultra 7 255HとCore Ultra 9 285Hは「思ったほど差がない」です。また、両者の内蔵GPUはArc 140Tと同じものですが、Core Ultra 9 285Hのほうが動作周波数が若干高いです。

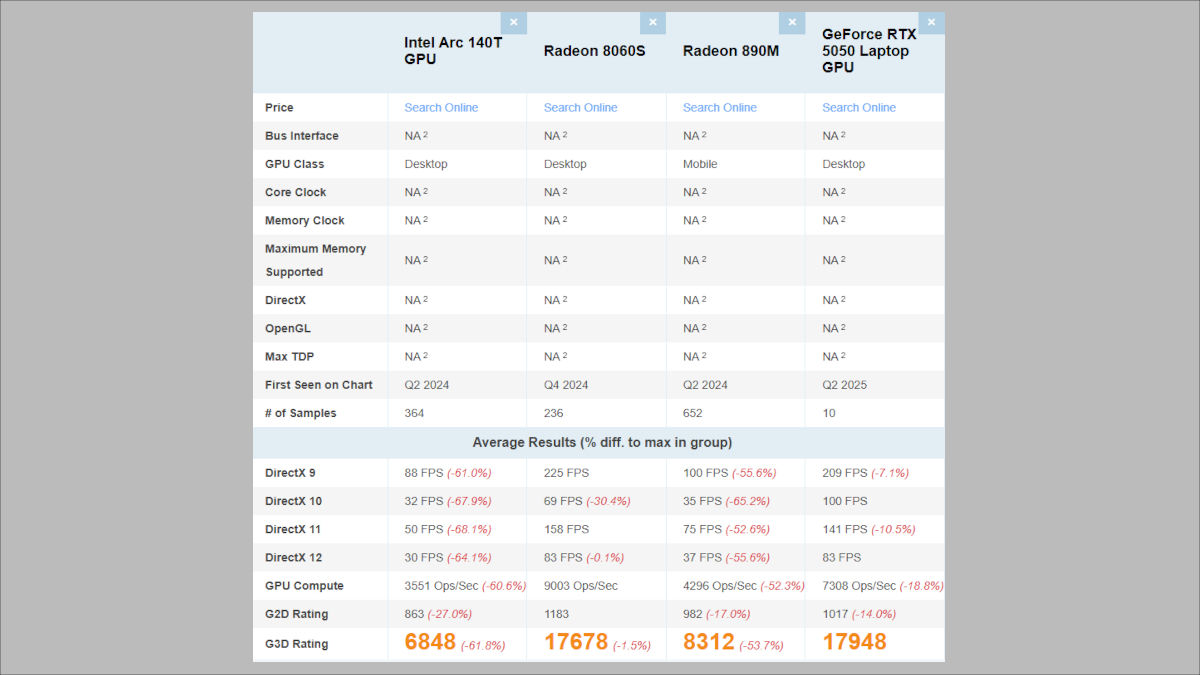

次にPassmarkが公表しているGPUのベンチマークスコアです。この表のArc 140TはCore Ultraの2機種、Radeon 8060SはRyzen AI Max+ 395、Radeon 890MはRyzen AI 9 HX 370の内蔵GPUです。また、参考までに外部GPUの最新エントリー型番、GeForce RTX 5050 Laptop GPUのスコアも掲載しました。この表には非常に多くの数値が掲載されていますが、ここではGPUの総合性能と言えるG3Dの数値をもとに説明します。

ここでもRyzen AI Max+ 395のスコアが際立っています。あくまでPassmarkという単一ベンチマークの結果ではありますが、GeForce RTX 5050とほぼ同等です。正直「ありえない性能」ですよね…。

一方でこの記事の主役と言えるCore Ultra 9 285Hですが、Ryzen AI 9 HX 370よりも低いスコアになっています。この結果をもってRyzen AI 9 HX 370の勝ち、とまでは言えませんが、CPU性能だけで見ればEVO-T1の比較対象となるのはEVO-X2ではなくEVO-X1である、とは言えると思います。

…あ、忘れてました。NPU性能はCore Ultra 9 285Hが最大13TOPS(Copilot+ PC非対応)、Ryzenの2型番は最大50TOPS(Copilot+ PC対応)と差があります。ただし、いずれもGPU性能が高いので、オンデバイスAI処理が不得意ということはないでしょう。

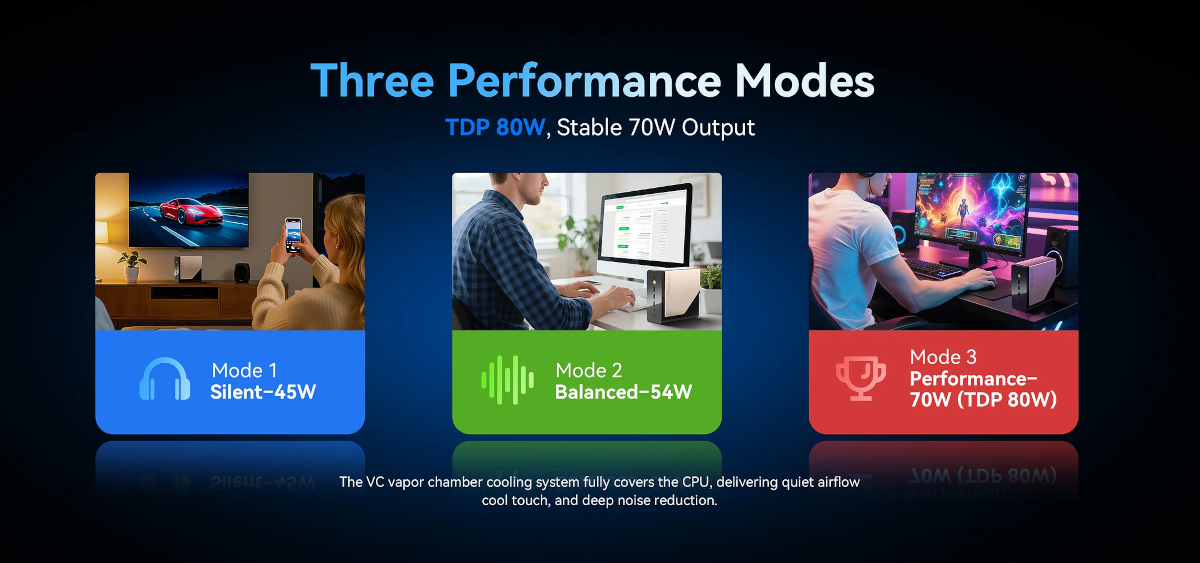

ウインタブでGMKtec製品のレビューをしていて、その効果を実感しているのが「パフォーマンスモード」です。EVO-T1はパフォーマンスモードを3段階に調整(45W、54W、70W)できます。モードを変更すると当然性能も大きく変わりますが、先日EVO-X1のレビューをした際には「よほどのことがない限り、省電力モードで十分なのでは?」と感じました。EVO-T1でも事務仕事や動画視聴などではサイレント(省電力)モードで十分、ゲームとか動画編集などの重い処理をする場合だけパフォーマンスモードにするような使い方になると思います。

3. RAM/SSD

EVO-T1のRAMは64GBです。RAMスロットは2つで空きはなく、初期搭載のRAMを換装することにより最大128GBまで搭載可能です。ちなみにEVO-X1とX2のRAMはオンボードなので、増設・換装はできません(ただし、X1は4チャネル、X2は8チャネルなので非常に高速です)。

SSDは1TBと2TBを選べ、M.2 2280スロットを3つ搭載しています(おそらく2スロットが空きと思われます)。EVO-X1とX2は2スロットです。

4. ポート構成

画像上が前面、下が背面です。USBポートは合計で7つあり、うちUSB4が1つ(背面)、USB 3.2 Gen 2 Type-C(映像/PD対応)が1つ(前面)あります。他にはHDMIとDisplayPort、有線LANポートが2つあり、イヤホンジャックも前後に2つ備えています。

そしてOCuLinkです。EVO-T1のCPU性能はEVO-X2よりも低いですが、OCuLinkポートはEVO-X2にはなく、外付けGPU(eGPU)を接続する場合はEVO-T1のほうが有利です(OCuLinkのほうがUSB4やThunderbolt 4よりも帯域幅が広い)。なお、EVO-X1もOCuLinkポートを搭載しています。

5. 筐体

EVO-T1はEVO-X1ともEVO-X2とも、それ以外のGMKtec製品とも外観が異なります。また、サイズもミニPCとしては大きめです。

EVO-T1:154×151×73.6 mm / 910 g

EVO-X2:193×185.8×77 mm / 重量不明

EVO-X1:110.19×107.3×63.2 mm / 591 g

※EVO-X1の重量は実測値

EVOシリーズではEVO-X1が最も小さく、GMKtecの他の主力機種と比較しても若干小さめです。一方でEVO-X2はミニPCとしてはかなり大きく、これ以上大きくなると「もはやミニPCとは言えない」くらいです。EVO-T1はミニPCとしては大柄ですが、EVO-X2よりは二回りくらい小さいですね。

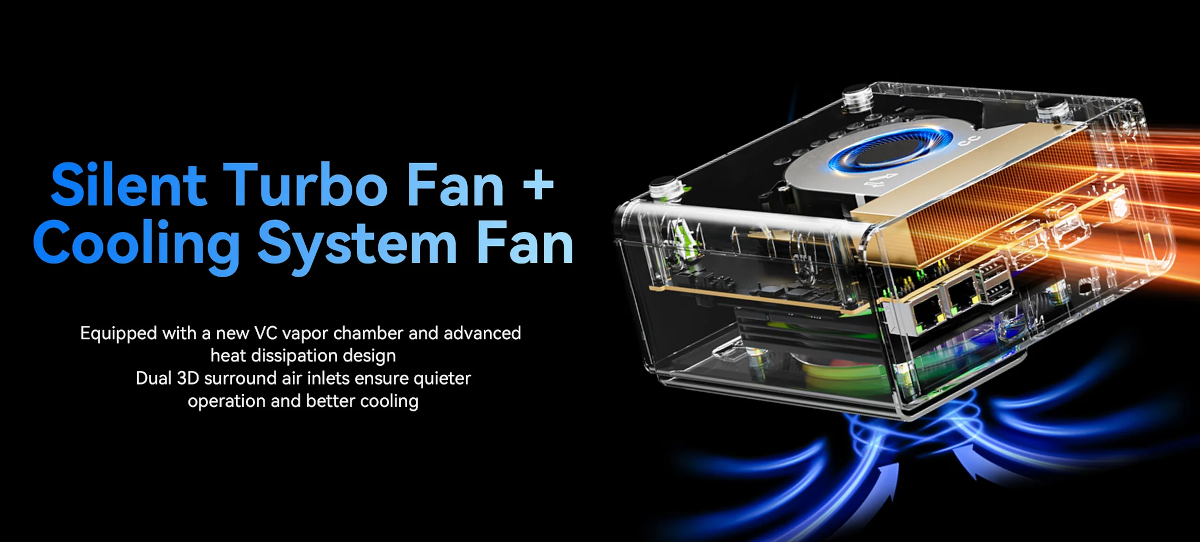

ウインタブでGMKtec製品を高く評価している理由の1つに「冷却性能」があります。GMKtecの上位モデルは複数の冷却ファンを搭載しており、ベンチマークテスト中やゲーム中のCPU温度は低く抑えられ、サーマルスロットリングの発生もほとんどありません。このことはパフォーマンス面で有利であるだけでなく、「使っていて安心」でもあります。

EVO-T1も冷却ファンを2つ、ベイパーチャンバーも搭載していますので、冷却面での不安はないと思われます。

6. 価格など

GMKtec EVO-T1はGMK公式サイトで販売中で、7月18日現在の価格は64GB/1TBモデルが999.99ドル(1ドル150円として約15万円)、64GB/2TBモデルが1,079.99ドル(約16.2万円)です。EVO-X1のAmazonでの価格が約13万円(32GB/1TB)、EVO-X2が22.5万円(64GB/1TB)なので、RAM容量が64GBあることを踏まえるとEVO-X1と大きくは違わない、という印象があります。さすがにEVO-X2よりは安いですね。

EVOシリーズはどのモデルもウインタブ読者のメインPCにふさわしい製品です。EVO-T1はEVO-X2ほどマニアックな性能は不要で、AMDよりもIntelが好き、という人には非常に魅力的と言えるでしょう。

7. 関連リンク

2014年にサイトを開設して以来、ノートPC、ミニPC、タブレットなどの実機レビューを中心に、これまでに1,500本以上のレビュー記事を執筆。企業ではエンドユーザーコンピューティングによる業務改善に長年取り組んできた経験を持ち、ユーザー視点からの製品評価に強みがあります。その経験を活かし、「スペックに振り回されない、実用的な製品選び」を提案しています。専門用語をなるべく使わず、「PCに詳しくない人にもわかりやすい記事」を目指しています。

▶ サイト紹介・ウインタブについて

コメント