Intelの将来製品については、今年Nova Lakeという製品を発売することは株主説明会などで公知のものとなっていますが、一般的にCPUの開発には2~3年かかるとされており、2028年発売予定の製品あたりまでは社内的にはロードマップができていると見られています。ただしNova Lake以降の製品はオフィシャルな情報が出ておらず噂レベルに留まっています。

そのような噂の中で、「2028年にTitan Lakeが登場する」「Titan LakeではPコアの系譜が途切れ、強化されたEコアが“Unified Core”としてPコア的な役割を担う」というものがあります。あくまで確度の低い情報ではありますが、Intelのこれまでのアーキテクチャの進化や、近年のEコアの強化傾向を踏まえると、まったく根拠がない話とも言い切れません。

私自身、この分野に関わるようになったきっかけは、ウインタブでAtomに関する記事を書いたことでした。そのため、Atomから続くEコアの歴史には個人的にも思い入れがあり、このテーマについては「私がやらねば誰がやる」という気持ちで、噂の妥当性を技術的観点から検討していきたいと思います。

目次

Eコアの歴史を振り返る

1-1. ARM対抗としてのAtom誕生:Eコアの起源は、2008年に登場したIntel Atomにさかのぼります。当時のAtomは、PDAや電子手帳といったモバイルデバイス市場に参入するためARMに対抗して開発されたもので、初期の設計は初代Pentiumから引き継いだ非常にシンプルなIn-Order方式で、クロックあたり性能が低いものの回路規模が小さく低価格帯のデバイスに適していました。Atomはこの特性を武器に、ネットブックや小型ノートPC、組み込み機器など、幅広い分野で採用されていきました。

1-2. “遅いタブレット用Atom”の時代~Bay Trail / Cherry Trail:その後、AtomはOut-of-Order化などの強化を進め、性能面でも徐々に改善が図られていきます。特にBay TrailやCherry Trail世代では、Windowsタブレットに大量採用され、Atomの存在感は一気に高まりました。しかし、この時期のAtomは、低消費電力と低価格を優先した設計であったため、どうしても高負荷の処理では限界がありました。ノートやデスクトップに比べると性能は明らかに低く、それに合わせて作られたWindowsやアプリをAtomで動かすのは快適とは言い難い場面も多く、ユーザーの間では「遅いAtom」という印象が強く残る結果となりました。とはいえ、当時のARM系SoCと比較すると、Atomは常にミッドレンジのスマホCPU程度の性能帯を維持しており、決して極端に低性能だったわけではありません。

1-3. ブランドの後退、しかし開発は継続:その後、IntelはスマートフォンやPDA市場から撤退し、Atomブランドも携帯基地局向けなどBtoBのみになり、消費者が見ることはなくなっていきます。しかし、Atom系アーキテクチャの開発自体は継続され、ミニPCやネットブックなど廉価PC向けの製品として継続します。Goldmont、Goldmont Plus、Tremontといった世代を経て、電力効率を維持しながら着実に性能が底上げされていきました。

1-4. Alder LakeでEコアがメインストリームへ:Atom系CPUはここまで単品で使われてきましたが、Lake FieldでCore系コアとのハイブリッド構成が試されると、Alder Lakeでは、Eコアと名前を改めてメインストリームに登場します。この時点で、EコアはすでにSkylake級の単体性能を持ち、AVX2にも対応するなど、実際のところ従来のAtomのイメージを大きく覆す進化を遂げていました。この傾向は後継アーキテクチャでも続き、Lunar LakeのSkymontではIPCが大幅向上、さらに次世代のArctic WolfではAVX10.2にも対応し、Pコアに匹敵するほどのフル装備となります。

1-5. Pコア越えのIPC:Atom/Eコア系統のCPUは、ARMを仮想敵として、ARMの性能向上に合わせて進化してきたという特徴があります。歴代のAtom系CPUは、初代のSilverthorneから、現在のAlder Lake-N、その実質的な後継であるWildcat Lakeまで、どの世代でも“ミッドレンジのスマホCPU並み”という性能帯を維持し続けています。ただし、この間にARM側の立ち位置が変わっています。Bay Trailの時代ではPCに対して全く劣る性能でしたが、スマホに金をかける人が増え、スマホゲームのための性能アピールが行われてくるようになると、スマホがPCに迫る性能を持つようになっています。この結果として、Wildcat Lakeはミッドハイのスマホ級の性能であるとともに、Alder Lake-UやMeteor Lake-UなどのエントリークラスPC向けCPUの後継という地位になっています。AppleシリコンやQualcomm Oryonなど、ARMからPコアに対抗できるマイクロアーキテクチャが出ている現在、ARMに対抗するために進歩してきたAtom・EコアもまたPコアに対抗できる性能となり、Skymontは絶対性能でAlder LakeやZen3並、IPCで見ればRaptor LakeやZen4を超えているという状況になっています。

Eコアの設計思想と特徴

2-1. PコアとEコアの設計思想の違い

Eコアの特徴を理解するためには、まずPコアとの設計思想の違いを押さえておく必要があります。Pコアは高性能を最優先し、高クロック動作や大規模な回路を前提とした設計が採用されています。そのため、消費電力やコストは二の次になりがちです。一方、Eコアは当初から低コスト・低消費電力を重視して設計されてきました。これはARM対抗としての出自に由来するもので、限られた電力と面積の中で最大限の性能を引き出すことが求められていました。

2-2. 高性能セルと高密度セルの使い分け

半導体の実装では、同じプロセスノードでも“高性能セル”と“高密度セル”を使い分けることができます。Pコアは高性能セルへの依存度が高く、大面積・高電力・高クロック志向の設計となります。一方、Eコアは高密度セルを中心に構成され、省面積・低消費電力を実現しながら、必要十分な周波数を狙うアプローチが採用されています。この違いのため、最新のLunar lake / Arrow lake世代において、Eコア1つはPコア1つに対して3分の1の面積で約3分の2の性能を発揮し、面積効率ではPコアの2倍に達するという特性を示しています。

2-3. IPC向上のためのマイクロアーキテクチャ

現代のCPU性能は、スーパースカラやアウト・オブ・オーダー実行によって、1クロックあたりの命令処理数(IPC)を高めることで引き出されます。しかし、命令には依存関係があり、並列化できないケースも多く存在します。そのため、依存関係を検出し、並列化可能な命令を効率的に処理するための複雑な制御が必要になります。

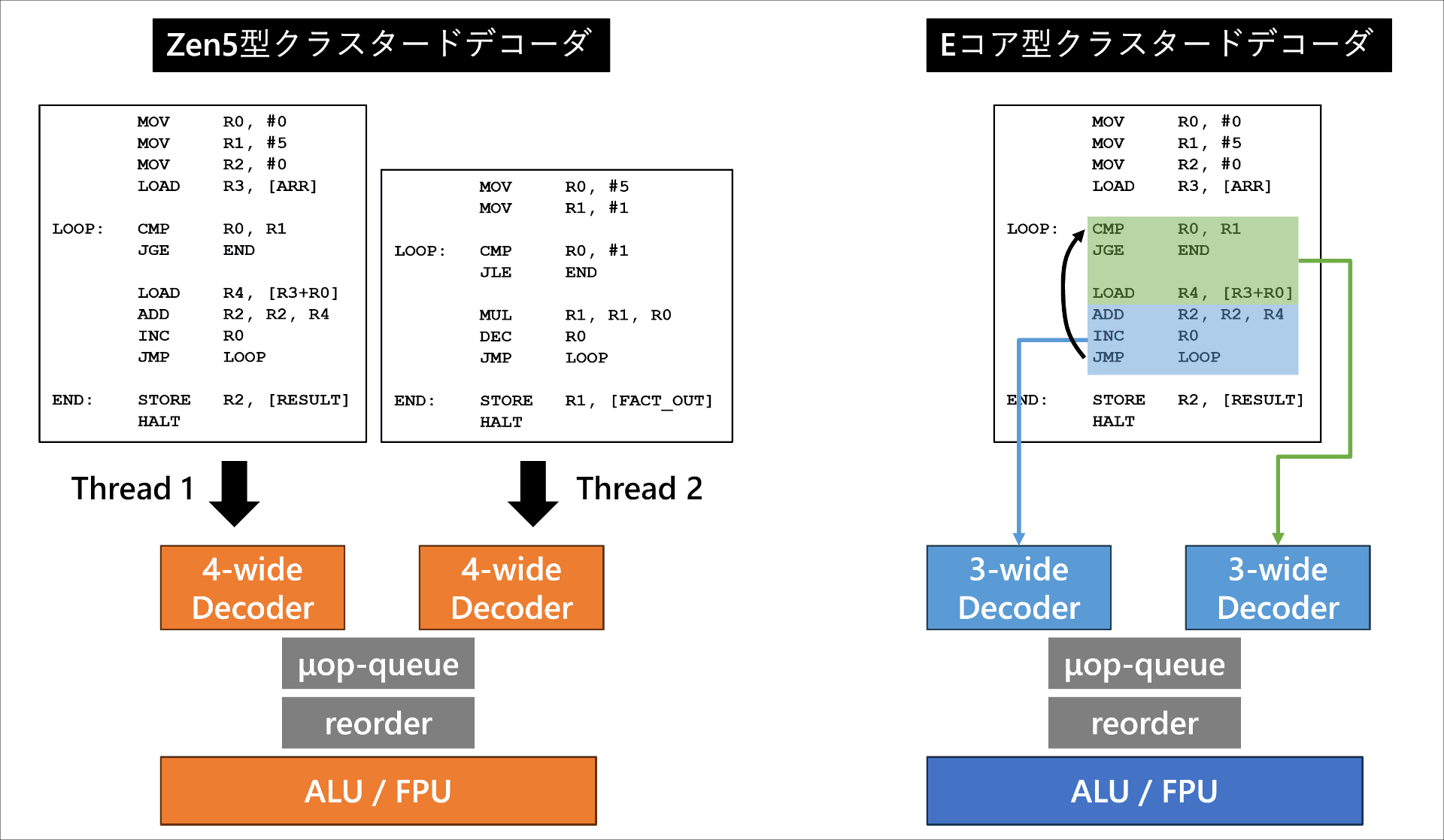

AMDのZen 5では、SMTの各スレッドにデコーダを割り当てる“クラスタード・デコーダ”が採用され、独立し相互干渉しないスレッドを並列に扱うことで並列性検出のオーバーヘッドを軽減しています。

一方、IntelのTremont以降のEコアでは、単一スレッドをブロックに分割したうえで、各ブロックを処理するクラスタの割り振りをジャンプ命令を境界として行うことで並列化を図る手法が採用されています。ジャンプ命令は分岐、ループ、関数呼び出しなどで使われますが、プログラムコード中の遠いところにジャンプすれば変数の衝突が起こる確率も下がり、並列処理がしやすくなってEコア流の効率的な並列化が可能になっているものと考えられます。さらにSkymontでは“3-wide×3デコーダ”が採用されていますが、これはx86命令の統計的特性に最適にフィットしているようです。私はこのメカニズムの詳細をすべて理解しているわけではありませんが、Skymontの実績を見る限り、このアプローチは成功しているように見えます。

Eコア強化がPコアを置き換える可能性

3-1. IPCの改善と高クロック化の可能性

近年のEコアはIPCが非常に高まっています。特にPanther LakeのDarkmontのEコアは、単純な指標ではZen 5を上回るとする計測があります。もしAVX10.2をサポートするArctic Wolfに高性能セルを用いて高クロック動作を実現できれば、それだけでBig-LittleのBig側を務めることすらできるかもしれません。

3-2. AVX10.2(512bit)対応という大きな転換点

次に注目すべきは命令セットの動向です。Eコアはその小ささから、512bit幅という大きな演算システムを要求するAVX-512をサポートしてきませんでした。このため、ハイブリッド化したAlder Lake以降、CPU全体でAVX-512をサポートしなくなり、それ以前の世代より後退するという現象が起きていました。

AVX10.2はAVX-512の拡張版ですが、256bitもサポートし、AVX-512で導入されたマスクレジスタ等を256bitで使えるようする“256ビット版AVX-512”的な位置づけと見なされていました。そしてこれは、大きさの都合256bitまでしかサポートしないEコアが入った消費者向けCPUでAVX-512を実質的に復活させる試みというのが大方の解釈でした。

しかし2025年には状況が大きく変わります。IntelがEコアの512ビット演算サポートを明言し、オープンソースのコミットでもその対応が確認されました。途中で「Nova LakeにAVX10.2が載らない」という噂が出るなど混乱もありましたが、最終的には対応が確定しています。Eコアを小さく保つ前提だった“256ビット限定”という制約が外れたことは、Eコアが主力になる可能性を示唆する重要な転換点でしょう。これにより、数値演算用途でもPコアがなくても成立するシナリオが現実味を帯びてきます。

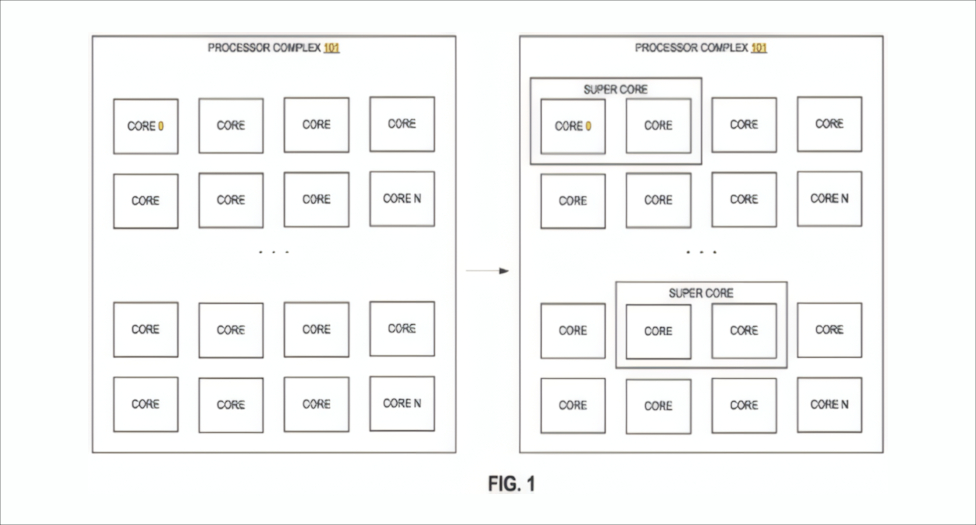

3-3. “Software-Defined Super Core”特許の存在

さらにIntelは、2つのコアを組み合わせて1つの“スーパーコア”として動作させるという特許を出しています。その手法を読むと、単一スレッドをブロックに分割し、ブロックごとに処理するコアを割り振り、その分割時に特殊なジャンプ命令を挿入したりジャンプの分岐やループの構造に沿って行い、コア間同期によって整合性を保ちつつ単一スレッド性能を押し上げる、と読めるものになっています。

スレッドのブロック分割とジャンプを境界とする振り分けという内容は、Tremont以降のEコア設計とかなり似たものを感じます。噂になっているTitan Lakeの“Unified Core”という名前が、PコアとEコアの統一とも読めますが、2コアの結合によるスーパーコア化とも読めなくはないので、なにかにおわせる名前に聞こえます。

もちろん、特許が必ずしも実装されるとは限りませんし、今までIntelの特許で話題になったマイクロアーキテクチャ特許でも実装されずに終わったものは多くあります。ただ、この特許はEコア中心のアーキテクチャを示唆するだけの要素は揃っており、興味深い内容になっています。

まとめ

以上、今回はPコア系が将来的に終息し、強化されたEコアがその役割を引き継ぐという噂について考察してきましたが、AVX10.2対応や特許の存在など、Eコア強化を後押しする兆しが複数見られ、統合コア的な方向性に向かう可能性も決して荒唐無稽ではないように思われます。

また、EコアはARM対抗としての歴史の中で、低クロックで高IPCという位置づけが強まっています。これはAppleのMシリーズなどと似たような方向性であり、単にEコアが高クロック化するだけの可能性も含めて、Eコア系列への統一は経営的な方向性にも合致しているように思えました。

関連リンク

CPU情報 記事一覧

H428’s channel:渋谷H YouTubeチャンネル

コメント